豫剧《赵辉反徐州》是传统豫剧袍带戏中的经典剧目,取材于民间传说与历史演绎,以忠奸斗争为主线,塑造了赵辉这一忠勇仁义的英雄形象,展现了“官逼民反”的深刻主题,在豫剧观众中广为流传,其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物性格和浓郁的豫剧韵味,使其成为豫剧舞台上的常演剧目,该剧故事背景设定在北宋时期,徐州地区因奸臣当道、贪官污吏横行,百姓苦不堪言,时任徐州府的官员赵辉(一作赵晖)因不忍见百姓受难,又遭奸臣陷害,最终被迫走上反抗之路,最终除奸佞、安百姓,留下一段传奇佳话。

剧情围绕赵辉的人生遭遇与反抗展开:开篇展现徐州因连年灾荒,奸臣严嵩(或其爪牙)假借朝廷名义横征暴敛,百姓流离失所,时任徐州通判的赵辉体恤民情,开仓放粮,却因此触怒权贵,严嵩党羽诬告赵辉私吞赈灾粮款,昏聩的皇帝听信谗言,下令将赵辉问罪,赵辉蒙冤入狱,在狱中受尽酷刑,却始终不肯屈服,其家人与同僚也遭迫害,在生死存亡之际,赵辉意识到仅凭清正廉洁已无法对抗黑暗朝堂,遂决定联合徐州百姓及部分正义之士,以“清君侧、诛奸臣”为旗号,发动起义,起义军攻占徐州,严惩贪官,开仓济民,得到百姓热烈拥护,朝廷在压力下不得不重新审理冤案,最终为赵辉平反,赵辉也因功被赦免,继续辅佐朝政,徐州重归太平,全剧通过“蒙冤受屈”“狱中抗争”“举旗反叛”“除奸安民”等关键情节,层层递进,将赵辉从“忠臣”到“反将”的转变刻画得入木三分,既突出了奸臣的阴险狠毒,也彰显了底层百姓的反抗精神与正义力量的最终胜利。

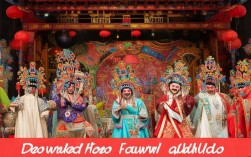

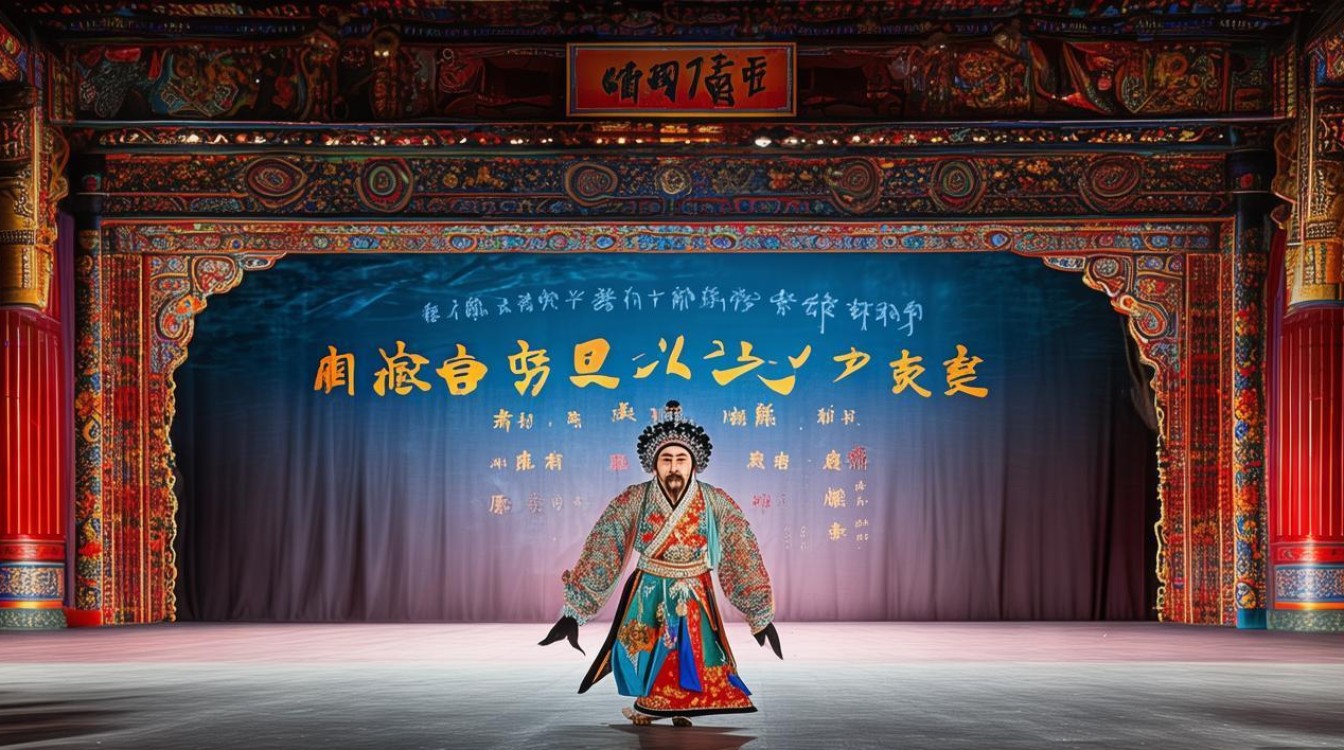

作为豫剧传统剧目,《赵辉反徐州》的艺术特色鲜明,充分体现了豫剧高亢激昂、豪迈奔放的风格,在唱腔设计上,赵辉的核心唱段多采用豫剧梆子腔的“豫东调”,旋律跌宕起伏,节奏明快,如“反徐州”选段中“恨奸臣施毒计陷害忠良”等唱句,通过“炸音”“甩腔”等技巧,将人物内心的悲愤、决绝与豪情展现得淋漓尽致,听来令人荡气回肠,表演上,该剧融合了豫剧文戏与武戏的精华:文戏注重人物内心刻画,赵辉在狱中独白时,通过眼神、身段与念白的结合,展现其从迷茫到坚定的心理变化;武戏则场面宏大,如“攻城”“阵前厮杀”等情节,演员需熟练运用“靠旗功”“枪花”“翻扑”等武打技巧,营造出紧张激烈的氛围,极具视觉冲击力,剧中人物脸谱与服饰也极具特色:赵辉为红脸武将,勾脸突出“忠勇”特质,身着红色蟒袍,象征赤胆忠心;奸臣则勾白脸,着黑蟒,面相阴鸷,服饰华丽却暗藏奸诈,通过视觉对比强化忠奸对立的主题,其音乐伴奏以板胡、梆子为主,辅以唢呐、锣鼓等,既烘托了剧情的紧张感,也增强了豫剧的地方韵味。

从文化内涵看,《赵辉反徐州》不仅是一部历史故事剧,更是民间价值观的艺术化呈现,剧中“清官”与“贪官”的对立,反映了百姓对“明君贤臣”的向往和对“昏君奸臣”的痛恨;赵辉“官逼民反”的选择,则体现了传统伦理中“民为贵”的思想,以及“替天行道”的反抗精神,这种“善恶有报”的结局,既满足了观众的审美期待,也传递了“正义必胜”的价值观,使其超越时代,至今仍具有现实意义,该剧对赵辉形象的塑造突破了传统“高大全”的刻板,他既有忠君报国的初心,也有为保百姓而反抗的决断,人物立体丰满,更具感染力,成为豫剧人物画廊中的经典形象。

相关问答FAQs

Q1:《赵辉反徐州》中的赵辉是否为历史真实人物?与历史上是否有原型?

A1:赵辉(或赵晖)并非正史明确记载的著名历史人物,其形象更多是民间传说与艺术创作的结合,有观点认为,其原型可能与北宋时期某些“清官”或“地方起义领袖”的传说有关,如明代小说、戏曲中常见的“清官蒙冤后起兵”的情节模式,在赵辉身上得到了集中体现,艺术创作中,编剧将不同历史时期的“忠义”元素融入赵辉这一角色,使其成为民间“理想清官”与“反抗英雄”的复合型形象,而非严格意义上的历史人物。

Q2:豫剧《赵辉反徐州》与其他“反”字头剧目(如《反五关》)有何异同?

A2:相同点在于,两者均属豫剧传统袍带戏,以“忠奸斗争”为核心矛盾,主人公均因遭奸臣陷害被迫“反叛”,最终以正义胜利告终,且都突出了主人公的忠勇与反抗精神,不同点在于:主题上,《反五关》(黄飞虎反商)侧重于“君臣伦理的崩坏”与“对暴政的直接反抗”,更具神话色彩;而《赵辉反徐州》更侧重“民生疾苦”与“官逼民反”,更贴近现实社会矛盾,人物塑造上,黄飞虎是商朝大将,反叛带有“伐纣”的政治色彩;赵辉则是地方官员,反叛更多是为保百姓,更具“民本”意味,艺术风格上,《反五关》武戏更重,融合了武打与神怪元素;《赵辉反徐州》则文武并重,唱腔与内心戏的刻画更为突出,更强调豫剧的“唱念做打”综合表现力。