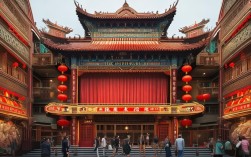

豫剧作为中国北方最大的地方剧种,以其高亢激越、朴实豪放的风格深受观众喜爱,而“考红全戏”则是豫剧表演艺术中一个极具代表性的概念,特指那些能够全面考验演员唱、念、做、打等综合能力、常被视为“试金石”的经典剧目,其中最著名的当属常香玉大师代表作《花木兰》中的核心唱段“刘大哥讲话理太偏”,这段戏因其深刻的思想内涵、精湛的艺术表现和对演员功力的严苛要求,被业内公认为“考红全戏”的典范。

《花木兰》的故事源自北朝民歌《木兰辞》,讲述花木兰女扮男装、替父从军的传奇经历,1951年,豫剧大师常香玉在传统剧目基础上进行创造性改编,剔除封建糟粕,注入“保家卫国”“男女平等”的时代精神,使这一古老故事焕发新生,而“刘大哥讲话理太偏”作为花木兰在军中与同营伙伴刘大哥的经典对唱,不仅是剧情的重要转折点,更是展现人物性格与艺术魅力的核心段落,唱段中,花木兰以“男子到边关,女子纺织田”的朴素对比,驳斥“女子享清闲”的偏见,又以“许多女英雄,也把功劳建”的历史典故,有力回击性别歧视,最终以“我要替父去从军”的坚定决心,展现超越时代的女性担当,这段唱词既有口语化的生活气息,又富有节奏韵律,为演员提供了广阔的二度创作空间。

作为“考红全戏”,“刘大哥讲话理太偏”对演员的要求极为全面,从唱腔看,需精准把握豫剧梆子腔的板式变化,从舒缓的【慢板】到急促的【二八板】,再到激昂的【快二八】,情绪层层递进,尤其“谁说女子享清闲”一句,需用“炸音”突出愤懑,而“白天去种地,夜晚来纺棉”则需用“细音”展现细腻,真假声的转换、气口的控制,无不考验演员的嗓音条件与演唱功底,从表演看,花木兰的身份特殊性要求演员在“男儿”的英武与“女儿”的柔情间切换,如“刘大哥”质疑时,需有微微蹙眉、欲言又止的羞赧;立下决心时,需有握拳昂首、目光如炬的坚定,身段、眼神、念白的协调统一,需演员具备深厚的生活观察与舞台表现力,从念白看,豫剧“大本腔”与“二本腔”的交替使用,既要体现北方方言的质朴,又要符合人物身份,如“你说男子能打仗,我说女子也能上战场”的诘问,需通过语速、语调的变化,展现花木兰的机敏与自信。

在传承与发展中,“考红全戏”已成为豫剧演员成长的必经之路,许多青年演员都以能完整演绎“刘大哥讲话理太偏”为标志,证明自己的艺术水准,当代舞台上,这段戏在保留常派艺术精髓的基础上,融入了更丰富的音乐元素与舞台调度,如加入伴舞强化“纺织田”的生活场景,通过灯光变化凸显人物内心,但其核心的“以情带声、声情并茂”的艺术原则始终未变,它不仅是豫剧艺术的瑰宝,更是中国戏曲中“文武兼备、悲喜交融”表演美学的生动体现。

相关问答FAQs

Q1:为什么“刘大哥讲话理太偏”被称为“考红全戏”?

A1:“考红全戏”是豫剧界对那些全面考验演员综合能力的经典剧目的俗称。“刘大哥讲话理太偏”作为《花木兰》的核心唱段,对演员的唱腔(需驾驭多种板式、真假声转换)、表演(男女性别切换的身段眼神)、念白(方言与人物身份的结合)均有极高要求,只有具备扎实功力的演员才能完美演绎,因此被业内视为“试金石”,成功演绎此段戏往往意味着演员艺术水准的认可,故称“考红全戏”。

Q2:常香玉在“考红全戏”中创造了哪些独特的艺术风格?

A2:常香玉在演绎“刘大哥讲话理太偏”时,开创了“常派”艺术的独特风格,她将豫剧梆子腔与河南方言韵律紧密结合,形成“吐字重、行腔稳、咬字准”的演唱特点;在情感处理上,既保留花木兰的巾帼豪情,又通过细微的声腔变化流露女儿家的细腻,如“白天去种地,夜晚来纺棉”一句,用轻柔的“腭音”展现纺织时的专注;表演上,她打破传统旦角程式化的“兰花指”,代之以更具生活化的手势,使人物形象更加真实可感,这些创新为“考红全戏”的艺术标准奠定了基础。