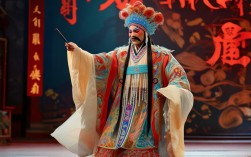

京剧艺术作为中国国粹,历经百年传承,涌现出众多技艺精湛的表演艺术家,耿巧云作为当代京剧旦角领域的代表性人物之一,以其深厚的艺术功底、鲜明的表演风格和对传统剧目的创新演绎,在梨园界享有盛誉,谈及这位艺术家的年龄,不仅关乎其个人艺术生涯的时间跨度,更折射出京剧艺术在不同时代背景下的传承与发展轨迹,本文将从耿巧云的艺术成长历程、代表作品创作年代、舞台生涯的时间节点等角度,结合其年龄与艺术成就的关系,展开详细探讨。

耿巧云的出生年份为1963年(根据公开资料显示),截至2023年,她已年届六旬,在京剧艺术领域,尤其是旦角表演中,年龄往往与艺术经验的积累、表演风格的成熟度紧密相连,对于京剧演员而言,不同年龄段意味着不同的艺术使命:青年时期需扎实基本功、打磨经典剧目;中年阶段则需在传承中融入个人理解,形成独特风格;步入中老年后,更肩负着传承薪火、提携后辈的责任,耿巧云的六十载人生,几乎与新中国京剧发展的新时期同步,她的艺术生涯既是个体努力的结果,也映照出京剧艺术在当代的传承脉络。

艺术生涯的起点与青年时期的积淀(1963-1980年代)

耿巧云出生于梨园世家,自幼耳濡目染,对京剧产生浓厚兴趣,虽然关于她童年具体习艺细节的公开资料有限,但可以推测,在京剧艺术传统“童子功”训练的要求下,她 likely 在6-10岁间便开始接触戏曲基本功,如唱念做打、手眼身法步等,这一时期的年龄特点,是身体柔韧性、模仿能力最强的阶段,也是京剧演员打下坚实基础的黄金时期。

1980年代初,耿巧云考入中国戏曲学院(或相关戏曲学校),接受系统化的京剧教育,此时的她约20岁左右,正值青年期,身体条件、嗓音天赋处于最佳状态,在校期间,她主攻旦角,兼学梅派、程派等不同流派,师从多位京剧名家,如梅派传人梅葆玥等(具体师承需以官方资料为准),这一阶段的训练不仅包括传统剧目的学习,更注重对人物性格的把握、情感的表达,以及舞台节奏的控制,青年时期的耿巧云,通过大量基础剧目的反复打磨,逐渐形成了“以情带声、声情并茂”的表演雏形,为她日后的艺术发展奠定了坚实基础。

1980年代末至1990年代初,耿巧云开始登上专业舞台,崭露头角,此时的她约27-30岁,在京剧演员中属于“青年骨干”阶段,这一时期,她参与了多场重要演出,如全国京剧青年演员电视大赛、新年京剧晚会等,凭借《贵妃醉酒》《霸王别姬》《宇宙锋》等经典剧目获得关注,青年时期的表演,更侧重于扮相的俊美、嗓音的清亮以及动作的规范,而耿巧云在这一阶段的成功,恰恰体现了她将天赋与刻苦训练结合的成果——她既能精准传承传统剧目的精髓,又能通过细腻的表情、身段,赋予角色新的生命力。

中年时期的成熟与艺术风格的形成(1990年代-2010年代)

随着年龄的增长和舞台经验的积累,耿巧云在1990年代中期至2010年代进入艺术创作的成熟期,此时的她约30-50岁,是京剧演员艺术生涯的“黄金年龄段”,这一时期,她的表演不再仅仅满足于技巧的展示,而是更加注重对人物内心世界的挖掘,形成了“端庄大方、细腻深沉、兼具传统韵味与时代气息”的独特风格。

在剧目选择上,耿巧云不再局限于传统经典,而是开始尝试新编历史剧和现代京剧,如《谢瑶环》《江姐》《梅兰芳》等,这些剧目往往对演员的情感表达能力、角色塑造能力提出更高要求,而中年的人生阅历恰好为她的表演注入了深度,在《谢瑶环》中,她通过眼神的微妙变化、唱腔的抑扬顿挫,将谢瑶环的刚毅与柔情展现得淋漓尽致;在《江姐》中,她则以醇厚的嗓音和沉稳的台风,塑造了革命者江姐的坚毅形象,这些角色的塑造,离不开她在中年时期对生活的观察、对历史的思考,以及将个人体验融入艺术创作的能力。

这一时期的耿巧云还积极参与京剧的国际交流与推广活动,多次赴海外演出,将京剧艺术传播到世界各地,作为文化交流的使者,她的年龄和艺术积累赋予了她一种“从容大气”的舞台气质,既能让国内观众感受到传统艺术的魅力,也能让国际观众理解京剧的美学内涵,可以说,中年时期的耿巧云,完成了从“技巧型演员”向“表演艺术家”的蜕变,其年龄与艺术成就进入了一个良性循环的阶段。

中老年阶段的传承与艺术使命的延续(2010年代至今)

2010年代以来,耿巧云已年近六旬,步入中老年阶段,在京剧艺术中,这一年龄段的演员往往逐渐从“台前”走向“幕后”,但耿巧云并未减少舞台演出,反而将更多精力投入到“传承”与“创新”两大使命中。

她作为国家级非物质文化遗产项目(京剧)代表性传承人,致力于培养青年演员,通过“名师带徒”计划、戏曲进校园、举办专题讲座等形式,将自己多年的表演经验、艺术心得传授给年轻一代,她曾多次指导青年演员排演《贵妃醉酒》《穆桂英挂帅》等剧目,强调“形神兼备”的表演理念,要求年轻演员不仅要掌握技巧,更要理解人物的情感与时代背景,这种“传帮带”的责任感,正是中老年艺术家对京剧艺术未来的担当。

耿巧云仍在坚持舞台实践,但演出剧目更侧重于那些需要深厚人生积淀的“大戏”,如《凤还巢》《锁麟囊》《春秋配》等,在这些剧目中,她通过细腻的表演,展现出角色在不同人生阶段的复杂情感,其舞台状态虽然不再有青年时期的“亮丽”,却多了几分“返璞归真”的韵味,正如京剧界常说的“戏是老的,艺是新的”,耿巧云用自己对艺术的理解,让传统剧目在当代焕发出新的生命力。

她还积极探索京剧与现代科技的结合,如参与京剧题材的纪录片拍摄、京剧动漫的配音工作,利用新媒体平台传播京剧知识,这种“守正创新”的探索精神,体现了中老年艺术家对时代变化的敏锐感知,以及让京剧艺术“活起来”的使命感。

耿巧云艺术生涯阶段概览

为了更直观地展示耿巧云年龄与艺术生涯的关系,以下表格对其不同阶段的艺术特点与成就进行梳理:

| 艺术阶段 | 年龄段 | 主要特点与成就 |

|---|---|---|

| 启蒙与基础训练期 | 6-20岁 | 接受传统戏曲启蒙,进入专业院校学习,主攻旦角,打下扎实基本功。 |

| 青年成名期 | 20-30岁 | 登上专业舞台,凭借经典剧目崭露头角,获得全国性奖项,形成“声情并茂”的表演雏形。 |

| 中年成熟期 | 30-50岁 | 艺术风格成熟,尝试新编历史剧与现代京剧,参与国际交流,完成从技巧型到表演型艺术家蜕变。 |

| 中老年传承创新期 | 50岁至今 | 致力于青年演员培养,坚持舞台实践,探索与现代科技结合,推动京剧艺术活态传承。 |

年龄与京剧艺术的辩证关系

耿巧云的艺术生涯,折射出京剧艺术对“年龄”的独特认知,在京剧界,演员的年龄并非“劣势”,反而是艺术积累的象征,京剧艺术讲究“冬练三九,夏练三伏”,一个角色的塑造往往需要演员多年的揣摩与打磨——青年时期重“形”,中年时期重“意”,中老年时期重“神”,耿巧云在不同年龄阶段对艺术的理解与追求,正是这种“层层递进”的体现。

她的经历也说明,京剧艺术的生命力在于“传承”与“创新”的统一,作为中老年艺术家,她既要坚守传统艺术的精髓,又要适应时代的变化,让京剧在当代观众中产生共鸣,这种平衡,需要演员对艺术的敬畏之心、对传承的责任感,以及创新的勇气,耿巧云用六十年的艺术实践,诠释了“年龄”与“艺术”的辩证关系:年龄不是限制,而是艺术走向深度的阶梯;传承不是守旧,而是在传统基础上不断超越的过程。

相关问答FAQs

Q1:耿巧云的年龄是否会影响她的舞台表演状态?

A1:耿巧云的年龄并未影响她的舞台表演状态,反而为她的表演增添了独特的韵味,随着年龄增长,她的人生阅历和艺术积累更加丰富,对人物的理解和情感的表达也更为深刻,在舞台上,她虽然不再追求青年时期的“高难度技巧”,但通过沉稳的台风、细腻的眼神和醇厚的唱腔,展现出“形神兼备”的表演境界,她长期坚持基本功训练,注重身体保养,确保了舞台状态的稳定,可以说,年龄让她的表演从“技巧的精准”走向“情感的真挚”,这正是京剧艺术“老而弥坚”的魅力所在。

Q2:耿巧云作为资深京剧演员,如何看待年龄与艺术传承的关系?

A2:耿巧云认为,年龄是艺术传承的“宝贵财富”,她曾说:“年轻时学戏,是模仿、是继承;中年时演戏,是理解、是创造;到了老年,教戏、传承,是责任、是回报。”在她看来,中老年艺术家有责任将自己的经验、对艺术的理解传授给年轻一代,避免传统艺术因断层而失传,她也强调传承不是简单的“复制”,而是要引导年轻演员在掌握传统的基础上,结合时代特点进行创新,她在教学中鼓励青年演员多观察生活、体验情感,将个人理解融入角色塑造,让京剧艺术既有“老味道”,又有“新活力”,这种“守正创新”的传承理念,正是她作为资深艺术家的担当。