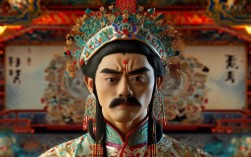

张家口京剧彩唱作为京津冀地区独具特色的地方戏曲艺术形式,承载着塞上文化与京剧艺术交融的历史记忆,其发展脉络与张家口特殊的地理位置、商贸繁荣及多元文化生态紧密相连,自清末民初以来,随着张库大道(张家口至库伦,今乌兰巴托)的商贸兴盛,京剧作为南北文化交流的重要载体,经由晋商、京商传入张家口,逐渐与当地河北梆子、蹦蹦戏等民间艺术融合,形成了既有京剧正统韵味又具塞上粗犷之彩唱风格,所谓“彩唱”,区别于京剧的“清唱”(无化妆、无表演),强调演员需身着戏服、勾画脸谱,通过唱、念、做、打等完整表演呈现剧目,兼具视觉与听觉的双重审美体验,成为张家口市民喜闻乐见的文娱活动。

历史渊源与发展脉络

张家口京剧彩唱的起源可追溯至19世纪末,彼时,张家口作为“旱码头”和“草原丝绸之路”的重要节点,商贾云集,戏楼、茶园遍布,如“三庆园”“庆丰戏院”等演出场所常年活跃,来自北京、天津的京剧戏班频繁来此献艺,如“四喜班”“春台班”等,带来了《贵妃醉酒》《霸王别姬》等经典剧目,当地票友(业余京剧爱好者)自发组织“票房”,如“张家口票房”“长城票房”,通过模仿名角表演、彩排折子戏,推动了京剧在民间的普及,20世纪30-40年代,随着京剧艺术的成熟,张家口彩唱逐渐形成特色:在唱腔上,以西皮二黄为基础,融入河北梆子的“梆子腔”,形成“京梆两下锅”的独特韵味;在表演上,借鉴了当地民间舞蹈的“扭、摆、跳”动作,使武戏更具张力,如《长坂坡》中赵云的“跑城”动作,便融入了塞上骑马射箭的矫健姿态。

建国后,张家口京剧彩唱迎来发展高峰,1956年,张家口市京剧团正式成立,汇聚了一批优秀演员,如奚派传人张荣培、梅派青衣李玉芳等,不仅排演了《白毛女》《红灯记》等现代戏,还对传统剧目进行改编,加入反映塞上生活的元素,如《杨八姐游春》中融入张家口口外山歌的旋律,改革开放后,随着娱乐方式多元化,京剧彩唱一度面临观众减少的困境,但民间票房和非遗保护工作的推进,使其得以延续,2012年,“张家口京剧彩唱”被列入张家口市非物质文化遗产名录,进一步明确了其文化地位。

艺术特色与表演形式

张家口京剧彩唱的艺术特色可概括为“京韵塞风,彩声夺人”,具体体现在唱腔、表演、服装、化妆等方面。

唱腔与念白:以京剧“西皮”“二黄”为主要板式,但唱腔中带有明显的“晋冀口音”,如“江阳辙”(ang韵)发音更靠后,形成“苍劲高亢”的特点;念白中融入张家口方言的儿化音和轻声,如“咱们”(张家口话读“zán men”)等,使语言更具生活气息,武戏中的“导板”“流水板”节奏更快,呼应了塞上人民的豪放性格。

表演与身段:既遵循京剧“手眼身法步”的程式化要求,又吸收了当地民间艺术元素,如文戏中的“水袖功”,借鉴了“二人转”的甩袖技巧,动作幅度更大;武戏中的“把子功”(兵器对打),融入了“武木番”的套路,强调“稳、准、狠”,如《挑滑车》中高宠的“挑车”动作,腿部力量更足,展现出塞上武将的勇猛。

服装与道具:严格遵循京剧“宁穿破,不穿错”的规制,但部分戏服纹样融入地域符号,如在《穆桂英挂帅》中,穆桂英的靠旗(武将背后的装饰旗)会加入长城、烽火台的图案;道具中的马鞭,部分用张家口本地的“细竹”制作,手感更轻,适合武戏翻腾。

剧目类型:以传统戏为主,分为“文戏”和“武戏”,文戏如《四郎探母》《玉堂春》,侧重唱功和情感表达;武戏如《三岔口》《闹天宫》,侧重翻打和特技表演,还有反映当地历史故事的“本戏”,如《张家口大捷》(清末抗击八国联军题材),深受观众喜爱。

不同时期演出形式对比

为更直观展现张家口京剧彩唱的发展变化,以下表格归纳其不同时期的演出场所、受众及特点:

| 时期 | 演出场所 | 主要受众 | 演出特点 |

|---|---|---|---|

| 清末民初 | 茶园、戏楼、庙会 | 商贾、市民、农民 | 戏班走场演出,剧目以传统折子戏为主,票价低廉 |

| 建国后-改革开放前 | 剧院、工厂礼堂、农村露天场 | 工人、农民、干部 | 国营剧团主导,现代戏与传统戏结合,票价统一(0.1-0.3元) |

| 改革开放后-21世纪初 | 社区活动中心、老年大学 | 中老年观众为主 | 民间票房活跃,演出小型化,免费或低偿演出 |

| 新时代 | 非遗展示中心、文旅景区、线上平台 | 游客、青少年、戏迷 | “非遗+旅游”融合,结合短视频直播,创新剧目如《长城情》 |

现状与传承发展

当前,张家口京剧彩唱的传承面临机遇与挑战并存,随着“京津冀协同发展”和“文化自信”战略的推进,张家口作为冬奥会举办城市,借助文旅融合的契机,将京剧彩唱纳入“非遗进景区”“非遗进校园”活动,如张家口口里东窑子景区推出“京剧主题游”,游客可体验勾脸谱、学唱段;多所中小学开设京剧兴趣班,邀请非遗传承人授课,传承仍面临人才断层、观众老龄化等问题——青年演员数量不足,传统剧目创新难度大,年轻观众对京剧的认知度较低。

为破解困境,当地采取多项措施:一是加强人才培养,与河北艺术职业学院合作开设“京剧彩唱定向班”,培养青年演员;二是推动剧目创新,创排反映冬奥精神的《冰丝带情》、张家口历史人物《张库商魂》等新戏,融入现代音乐和舞台技术;三是拓展传播渠道,通过抖音、快手等平台发布“京剧彩唱小课堂”,吸引年轻受众,2023年,张家口举办首届“京剧彩唱艺术节”,邀请京津冀地区10余个剧团参演,进一步扩大了其影响力。

相关问答FAQs

Q1:张家口京剧彩唱与北京京剧的核心区别是什么?

A1:核心区别在于地域文化融合的深度,北京京剧作为“国粹”,更强调程式化、规范化的艺术表达,而张家口京剧彩唱在保留京剧核心声腔和表演体系的基础上,融入了河北梆子的高亢唱腔、塞上民间舞蹈的身段动作以及方言念白,形成了“京韵塞风”的独特风格,同一出《四郎探母》,北京京剧的唱腔婉转细腻,张家口彩唱则因加入梆子腔更显苍劲,且“坐宫”一折的念白会使用张家口方言,更具地方生活气息。

Q2:普通人如何近距离体验张家口京剧彩唱?

A2:可通过多种途径体验:一是观看现场演出,张家口京剧院(桥东区东安大街)每周六下午有惠民演出,市非遗保护中心(桥西区古宏大街)不定期举办“京剧彩唱专场”;二是参与互动活动,如“京剧彩唱体验营”,可学习勾脸谱、穿戏服、唱经典唱段;三是线上观看,关注“张家口非遗”抖音号、“张家口京剧团”微信公众号,有直播和短视频内容;四是加入民间票房,如“长城京剧社”(桥东区胜利北路),每周日下午有票友聚会,非专业爱好者可参与演唱交流。