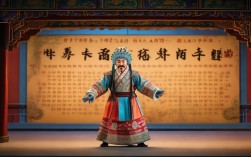

豫剧作为中国五大戏曲剧种之一,承载着中原文化的深厚底蕴,其唱词融合方言韵律、文学意象与情感表达,是剧种艺术的核心载体,无论是研究者考据剧目渊源、演员揣摩角色情感,还是爱好者欣赏唱腔韵味,都离不开对唱词的精准获取。“借表搜唱词”中的“借表”,并非字面意义的借用工具,而是指通过依托各类资源、方法或平台,实现唱词的高效查找与获取,这一过程既包含传统文献的查阅,也涵盖现代技术的应用,体现了戏曲传承与时代发展的融合。

传统“借表”方式:文献与口传中的唱词寻踪

在数字时代之前,豫剧唱词的获取主要依托纸质文献、师徒口传及地方文化资源,这些“传统表”虽操作繁琐,却保留了最原始的艺术韵味与历史信息。

纸质文献:字里行间的唱词宝库

传统戏曲文献是唱词传承的重要载体,如《豫剧传统剧目汇编》(河南人民出版社1950-60年代出版),系统收录了《花木兰》《穆桂英挂帅》《朝阳沟》等经典剧目的完整唱词,按“生、旦、净、丑”行当分类,并标注板式(如【二八板】【慢板】)和方言用字(如“中”“恁”),研究者需通过目录索引,以剧目名、角色名或关键词(如“刘大哥理讲话理太偏”)为线索,逐页翻阅查找,老艺人手抄本(如《河南梆子戏考》)也具有重要价值,这些手抄本常带有艺人批注,标注唱腔处理技巧或情感表达提示,是唱词“活态传承”的见证,豫剧大师陈素真的手抄本《宇宙锋》,唱词旁注了“赵艳容装疯时的气口变化”,为演员提供了文本之外的表演指引。

师徒口传:言传身教的唱词传递

豫剧作为“口传心授”的剧种,唱词的获取常依赖师徒间的面对面传授,老艺人通过“教唱”的方式,将唱词与唱腔、身段结合传递给徒弟,徒弟需“借”艺人的经验,反复跟唱、记词,理解唱词背后的情感逻辑,学习《秦香莲》中“香女告状”唱段时,师傅会先逐句教唱词(如“公子扶我坐车辕,香莲心中似箭穿”),再解释“坐车辕”的动作含义与“似箭穿”的悲愤情绪,这种“唱词+表演”的传递方式,是单纯文本无法替代的,过去,徒弟需通过“偷师”“听戏”等方式积累唱词,如今部分院团仍保留“师徒结对”传承机制,老艺人的口传唱词成为珍贵的“活态表”。

地方文化资源:文化馆与院团的“藏宝库”

河南各地的文化馆、豫剧研究院及专业院团,往往藏有未公开的唱词资料,郑州市豫剧院的“豫剧档案库”,保存了1950年代以来的演出剧本、手抄唱词及老艺人录音,其中部分稀有剧目(如《对花枪》)的唱词尚未出版,研究者或爱好者可通过联系院团、提交申请,查阅这些资料,河南戏曲博物馆的“豫剧专题展”,也陈列了传统剧本、戏单等实物,展品旁常附唱词节选,为观众提供直观的文本接触。

现代“借表”方式:数字技术赋能的唱词检索

随着互联网与人工智能的发展,现代技术为“借表搜唱词”提供了高效、便捷的工具,打破了时空限制,让唱词获取变得触手可及。

专业戏曲数据库:权威唱词的“数字图书馆”

国内已建成多个权威戏曲数据库,成为现代“借表”的核心资源。“中国戏曲资源库”(文化和旅游部主办)收录了豫剧、京剧等30多个剧种的10万余条唱词,支持按剧种、剧目、演员、唱词片段等多维度检索,用户输入“朝阳沟·银环”即可快速获取“咱两个在学校三年整”的经典唱段,并同步显示音频、视频及板式信息,河南省艺术研究院推出的“河南戏曲数字博物馆”,则聚焦本土剧种,收录了豫剧经典剧目、稀有剧种的唱词,部分资源还标注了方言发音(如“恁(nēn)”“中(zhōng)”),帮助非本地用户理解唱词韵味。

戏曲类APP:随身携带的“唱词助手”

移动端戏曲APP的普及,让唱词检索融入日常生活,以“豫剧之家”为例,该APP内置“唱词库”模块,按“经典剧目”“名家流派”“新手入门”分类,收录了常香玉、马金凤等名家的唱词,支持歌词同步滚动播放,用户在学习《拷红》时,可一边听音频,一边对照唱词,点击“生词解释”即可了解“红娘”角色的方言用词。“梨园春”官方APP提供“点戏”功能,观众可输入剧目名,直接查看完整唱词,甚至参与“唱词接龙”互动,在娱乐中加深记忆。

AI工具:智能匹配的“唱词搜索引擎”

人工智能技术进一步提升了唱词检索的精准度,百度AI的“语音识别”功能,可听录豫剧音频并自动转写唱词:用户播放《七品芝麻官》的录音,AI即可生成“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的文本,并标注角色(唐成)与板式(【快二八】),部分AI平台(如“智谱清言”)还支持“语义检索”,用户输入“找关于‘忠孝’的豫剧唱词”,系统会自动匹配《岳母刺字》《花木兰》等相关唱段,极大降低了查找门槛。

传统与现代“借表”方式对比

为更直观展示不同方法的优缺点,以下通过表格对比传统与现代“借表”方式:

| 方法类型 | 核心资源 | 操作方式 | 优势 | 局限 |

|---|---|---|---|---|

| 传统方式 | 纸质文献、师徒口传、地方文化馆 | 目录索引、逐页翻阅、面对面传授 | 保留原始韵味、含表演批注 | 查找慢、依赖人工、传播范围有限 |

| 现代方式 | 专业数据库、戏曲APP、AI工具 | 关键词检索、语音转写、语义匹配 | 高效精准、可跨平台获取、互动性强 | 部分资源需付费、方言识别可能误差 |

“借表搜唱词”的过程,既是豫剧唱词的获取之旅,也是中原文化的寻根之旅,从纸质文献的字斟句酌,到数字技术的秒速检索,方法在变,但对唱词背后艺术与文化的敬畏不变,传统方法为唱词注入“活态”灵魂,现代工具为传承插上“高效”翅膀,二者结合,才能让豫剧唱词在新时代焕发生机,继续流淌在中原大地的血脉中。

相关问答FAQs

新手想学豫剧经典唱词,哪种“借表”方式最合适?

解答:建议结合戏曲APP与纸质文献入门,优先选择“豫剧之家”“梨园春”等APP,其“新手入门”分类已整理《花木兰》《穆桂英挂帅》等经典唱段,支持跟唱与字幕同步,降低学习门槛;同时可搭配《豫剧经典唱段选》(河南文艺出版社出版),对照纸质文本理解方言用字与情感表达,避免APP内容遗漏,初期不必追求复杂剧目,从“慢板”唱段(如《谁说女子不如男》)入手,逐步掌握韵律特点。

传统口传方式记录的唱词,如何用现代技术有效保存?

解答:可通过“数字化建档+活态传承”双路径保存,用高清录音设备记录老艺人演唱,结合AI语音识别(如讯飞听见)转写文字,人工校对方言发音与唱词差异,建立“口传唱词数据库”,标注传承人、地域、版本信息;通过短视频平台(如抖音、快手)发布“老艺人教唱”系列,将唱词与表演技巧结合,例如用“分镜教学”展示《秦香莲》“见皇姑”唱段的身段与气口,既保存文本,又传递活态技艺,实现“让老唱词活在新平台”。