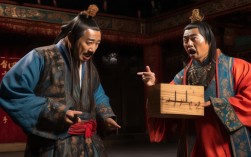

京剧《铡判官》是传统剧目《铡美案》的衍生故事,以包拯陈州放粮后,遇民女柳金蝉冤案为主线,通过“铡判官”的情节彰显正义。“哭啼啼”作为剧中情感爆发的高光片段,既是角色命运的悲怆写照,也是京剧程式化表演中“以情带戏”的典型呈现,其唱腔、身段与情感内核的交融,构成了独特的艺术张力。

剧情中的“哭啼啼”:悲情线索的集中爆发

《铡判官》的冲突核心围绕“冤案”展开:书生颜查散避雨至柳家,与柳金蝉互赠信物,却被恶霸郭槐设计诬陷为盗贼杀人,颜查散被屈打成招,判官李保受郭槐贿赂,颠倒黑白将颜判斩首,柳金蝉得知噩耗,悲痛欲绝,在公堂之上“哭啼啼”控诉冤情,哭声不仅是对未婚夫的哀悼,更是对黑暗司法的血泪控诉,这一场景中,“哭啼啼”并非简单的情绪宣泄,而是推动包拯决心重审案件的关键动力,也是普通民众在强权压迫下的悲情缩影,为后续“铡判官”的正义伸张积蓄了情感势能。

表演中的“哭啼啼”:程式化情感的艺术提炼

京剧的“哭啼啼”并非自然主义的模仿,而是将生活中的哭诉提炼为“唱、念、做、打”的程式化表达,通过夸张而精准的舞台语言,让观众直观感受角色的内心痛苦,以柳金蝉的“哭啼”为例,其表演可分为三个层次:

唱腔的情感铺陈,柳金蝉的哭诉多以【二黄导板】【二黄散板】为主板,【导板】“听说是颜郎遭大难”的起腔,音调高亢凄厉,尾音拖长如泣如诉,瞬间将观众带入悲情氛围;转【散板】后,“珠泪滚滚洒胸前”的唱词,节奏自由,字字带泪,通过“脑后音”的运用(声音从后脑部发出,增加苍凉感),配合“擤音”(模拟抽泣时的鼻腔音),将“哭”与“啼”的哽咽感具象化,唱腔中的“气口”处理尤为关键,如“大难”后的偷气,模拟哭泣时的断续,让声音与情感同步颤抖。

身段的情感外化。“哭啼啼”离不开“做功”的支撑,柳金蝉的表演中,“水袖功”是核心:当唱到“珠泪滚滚”时,双袖同时向胸前“投袖”,模拟掩面哭泣;转而“甩袖”向外,表现悲愤难抑;单膝“跪步”向前,双手颤抖指向天,控诉“苍天无眼”,配合“甩发功”(头发的甩动幅度由小到大,表现情绪失控),以及眼神的“呆视”(先失神后聚焦,从绝望到迸发恨意),身段与唱腔形成“声情并茂”的合力,让“哭啼”从听觉延伸至视觉,强化冲击力。

念白的情感点睛,在哭腔间隙,柳金蝉的念白如“我那苦命的夫啊!”“你这狗官!”以韵白为主,字头重、字腹满、字尾轻,尾音下沉带颤,既有哀婉的哭调,又有愤怒的质问,念白的节奏变化——由慢到快,由低到高,模拟了从压抑到爆发的情绪曲线,与唱腔共同构建了“哭啼啼”的立体情感空间。

“哭啼啼”的角色差异:不同身份的悲情表达

剧中不同角色的“哭啼啼”各有其性格烙印,体现了京剧“千人千面”的表演特点,除柳金蝉外,颜查散在狱中的“哭啼”更添书生的懦弱与不甘,唱腔用【西皮二六】,节奏紧凑,字字咬紧,表现“冤枉”的急切;而包拯在见冤状时的“闷帘哭”(幕后一声“啊呀!”),则用花脸的“炸音”(突然爆发的高音),刚中带悲,既有对百姓疾苦的痛心,也有对司法腐败的愤怒,与柳金蝉的柔弱哭啼形成刚柔对比。

| 角色 | 哭啼原因 | 表演手法 | 情感内涵 |

|---|---|---|---|

| 柳金蝉 | 未婚夫冤死、自身受诬 | 【二黄导板/散板】、水袖投甩、跪步 | 哀婉、悲愤、绝望 |

| 颜查散 | 被诬陷判斩、百口莫辩 | 【西皮二六】、甩发功、眼神呆滞 | 懦弱、不甘、冤屈 |

| 包拯 | 见冤状痛恨司法不公 | 花脸炸音、抖髯、顿挫念白 | 痛心、愤怒、刚正中的悲悯 |

“哭啼啼”的艺术价值:悲情中的正义力量

“哭啼啼”不仅是《铡判官》的情感核心,更是京剧“寓教于乐”传统的体现,通过柳金蝉的悲哭,观众直观感受到封建司法的黑暗与普通人的无力;而包拯最终“铡判官”的结局,则让“哭啼”转化为对正义的呼唤,这种“悲情铺垫—正义伸张”的结构,让“哭啼啼”超越了个人命运,成为民众对公平正义的集体情感投射,也体现了京剧“惩恶扬善”的价值导向。

相关问答FAQs

Q1:《铡判官》中柳金蝉的“哭啼啼”唱腔为何选择【二黄】而非【西皮】?

A:【二黄】的唱腔特点适合表现悲怆、沉郁的情感,其旋律多以下行腔为主,节奏舒缓,如“导板”的散板结构能自由抒发长 sorrow,而“散板”的拖腔与顿挫,恰能模拟哭泣时的哽咽感,相比之下,【西皮】明快流畅,多表现喜悦或激昂情绪,与柳金蝉的悲情基调不符,故选用【二黄】以强化悲剧色彩。

Q2:京剧表演中,“哭啼”为何不直接模仿真实哭泣,而是用程式化手法?

A:京剧追求“写意”而非“写实”,程式化表演是对生活的高度提炼,真实哭泣琐碎且个体差异大,舞台需通过夸张的“唱念做打”让观众瞬间共情,如“水袖功”“擤音”等手法,将“哭”提炼为可观赏、可复制的艺术符号,既保留了情感的真实性,又符合京剧“虚实结合”的审美原则,使“哭啼”更具舞台冲击力和艺术感染力。