京剧《九江口》是传统历史剧中的经典之作,以元末群雄逐鹿为背景,聚焦陈友谅与朱元璋的争霸博弈,塑造了张定边这一忠义双全的悲剧英雄形象,而“京剧琴谱九江口”则指向该剧的伴奏乐谱,是京剧音乐艺术与戏剧表演深度融合的载体,既承载着京剧音乐的程式化规范,又通过独特的旋律设计推动剧情、塑造人物,以下将从剧目背景、琴谱的音乐构成、伴奏技巧及艺术价值等方面展开详细阐述。

剧目背景与人物塑造:琴谱的情感根基

《九江口》的故事取材于元末历史,讲述陈友谅为争夺天下,联合张士诚攻打朱元璋,命大将胡兰瑞领兵攻打九江口,朱元璋派部将康茂才诈降,诱陈友谅孤军深入,陈友谅的军师张定边识破计谋,苦劝无果,最终在九江口率部死战,力图挽回败局,最终兵败被俘,宁死不降,以忠烈之姿落幕。

张定边作为剧核心人物,由净角(花脸)应工,其性格复杂刚毅:既有运筹帷幄的智谋,又有忠贞不屈的气节,琴谱作为京剧伴奏的“第二语言”,需精准贴合人物情感——在张定边劝谏陈友谅时,琴谱需展现其焦急与忧愤;在战场厮杀时,需渲染悲壮与激烈;在就义前,则需突出苍凉与决绝,这种“以乐塑人”的创作理念,使得琴谱成为人物塑造不可或缺的组成部分。

琴谱的音乐构成:程式与创新的融合

京剧琴谱以京胡为主要伴奏乐器,辅以月琴、三弦、板鼓等,形成“文武场”协同的伴奏体系。《九江口》的琴谱既遵循京剧音乐的“板腔体”规范,又根据剧情需要融入独特的旋律设计,其构成可从以下三方面解析:

板式选择:情绪节奏的“骨架”

京剧板腔体以【西皮】、【二黄】为核心板式,《九江口》根据剧情场景灵活切换,形成鲜明的情绪对比:

- 【导板】与【散板】:用于开场或人物内心独白,节奏自由,如张定边得知陈友谅中计后,以【西皮导板】“听一言不由人珠泪滚滚”起唱,琴谱以散板的长弓与滑音,表现其震惊与悲愤,旋律起伏如波涛,奠定全剧悲怆基调。

- 【原板】与【慢板】:用于叙事或抒情,节奏规整,如张定边劝谏陈友谅时,采用【二黄原板】,琴谱以平稳的中弓为主,辅以“垫头”过门,配合唱词的叙事性,展现其沉稳与智谋;而在回忆往事时,转【二黄慢板】,琴放慢弓速,增加“揉弦”与“颤音”,表现其追忆与痛心。

- 【快板】与【流水板】:用于战场或激烈冲突,节奏紧凑,如九江口大战中,采用【西皮快板】,琴谱以“快弓”与“顿弓”为主,配合板鼓的“急急风”,营造刀光剑影的紧张氛围,旋律密集如骤雨,强化战斗的激烈感。

旋律设计:人物性格的“血肉”

琴谱的旋律需贴合行当特点与人物身份,张定边为架子花脸,唱腔要求“宽、厚、猛、爆”,琴谱通过以下技巧强化其性格:

- “炸音”与“脑后音”:在唱腔高潮处(如“宁死不降”的“降”字),琴谱采用“强弓”与“擞音”,模拟花脸的“炸音”,展现人物刚烈之气;在低音区(如“忠义为本”的“本”字),则用“脑后音”技巧,使旋律浑厚深沉,突出其忠义内核。

- 滑音与装饰音:如“叹英雄失势入罗网”的“叹”字,琴谱以“上滑音”起腔,模拟叹息声,增强情感表达;“九江口”三字的旋律,加入“回滑音”,既点题,又暗喻危机四伏的地理环境。

- 曲牌融入:在陈友谅登场的场景中,琴谱融入【将军令】曲牌,以高亢的旋律烘托其枭雄之气;而在张定边就义时,则用【哭皇天】曲牌的变体,旋律凄厉如泣,强化悲剧色彩。

伴奏织体:戏剧冲突的“催化剂”

京剧琴谱讲究“托、保、衬、垫”,即托住唱腔、保住节奏、衬托情感、垫补过门。《九江口》中,琴谱的织体设计需配合戏剧冲突:

- 文场与武场的配合:在张定边与陈友谅的劝谏戏中,以京胡、月琴为主的文场细腻托腔,配合唱词的“抑扬顿挫”;而在战场戏中,板鼓、大锣的武场介入,琴谱转为“简短有力的过门”,形成“文武交替”的节奏变化,推动冲突升级。

- 琴师与演员的互动:琴谱需根据演员的嗓音条件与表演风格调整,如裘盛荣饰演的张定边,嗓音“高亢嘹亮”,琴谱便以“立音”技巧配合,突出其气势;而袁世海则更侧重“念白”的节奏感,琴谱以“短弓”与“停顿”呼应,形成“唱念做打”的有机统一。

琴谱的传承与版本:流派特色的延续

《九江口》的琴谱在不同流派与传承中呈现出多样化特点,主要可分为“传统派”与“创新派”两大体系:

| 版本类型 | 代表流派/琴师 | 琴谱特点 | 艺术效果 |

|---|---|---|---|

| 传统派 | 裘盛荣(裘派) | 保留老腔老调,强调“铜锤花脸”的“唱功”,弓法沉稳,旋律古朴 | 突出张定边的忠义与悲壮,符合“老生唱腔,花脸做派”的传统审美 |

| 创新派 | 袁世海(袁派) | 融入“架子花脸”的“念白”节奏,弓法灵活,增加“花过门”与“变奏” | 强化人物的性格冲突与内心挣扎,更贴近现代观众的审美需求 |

| 现代改编版 | 中国京剧院版 | 加入交响乐元素,扩大乐队编制,琴谱以“京胡与西洋乐对话”为特色 | 增强戏剧的史诗感,适应大舞台演出需求 |

传统派的琴谱如裘盛荣1950年代的演出谱,以【二黄】为核心,板式严谨,唱腔旋律简洁有力,强调“字正腔圆”;而袁世海的版本则在传统基础上,通过“快慢变化”与“气口处理”,使琴谱更具戏剧张力,现代改编版则突破了“三大件”(京胡、月琴、三弦)的限制,如《九江口》2003年国家大剧院演出版,琴谱中加入弦乐群,以“京胡独奏”与“弦乐齐奏”交替,表现战场的大场面,同时保留传统旋律的“魂”,实现传统与现代的融合。

艺术价值:京剧音乐与戏剧的完美共生

京剧琴谱《九江口》的艺术价值,不仅在于其音乐技巧的精湛,更在于其实现了“音乐戏剧化”与“戏剧音乐化”的统一:

- 以乐塑情:琴谱通过旋律、节奏、弓法的细腻变化,将张定边的忠义、悲愤、决绝等情感具象化,使观众在音乐中理解人物,而非仅依赖唱词与表演。

- 以乐叙事:琴谱的“过门”与“曲牌”成为叙事的“隐形线索”,如【导板】预示危机,【快板】推动冲突,【散板】收束悲剧,形成“音乐-剧情-人物”的闭环。

- 传承与创新的典范:既保留京剧音乐“程式化”的精髓(如板腔体、弓法规范),又通过流派改编与现代创新,赋予传统剧目新的生命力,为京剧音乐的传承提供了范本。

相关问答FAQs

Q1:《九江口》张定边的唱腔属于京剧花脸中的哪个行当?其琴谱有何特殊要求?

A:张定边属于京剧花脸中的“架子花脸”(又称“架子花”),区别于以唱功为主的“铜锤花脸”,架子花脸更注重“念白”与“表演”,唱腔要求“刚柔并济”,既有铜锤的“浑厚”,又有架子的“灵活”,其琴谱的特殊要求体现在:①弓法需“抑扬顿挫”,配合念白的节奏感,如“顿弓”突出语气,“连弓”衔接长句;②旋律需“夸张化”,通过“滑音”“擞音”等技巧,模拟花脸的“炸音”与“脑后音”,强化性格张力;③过门设计需“简洁有力”,避免喧宾夺主,突出“唱念做打”的主次关系。

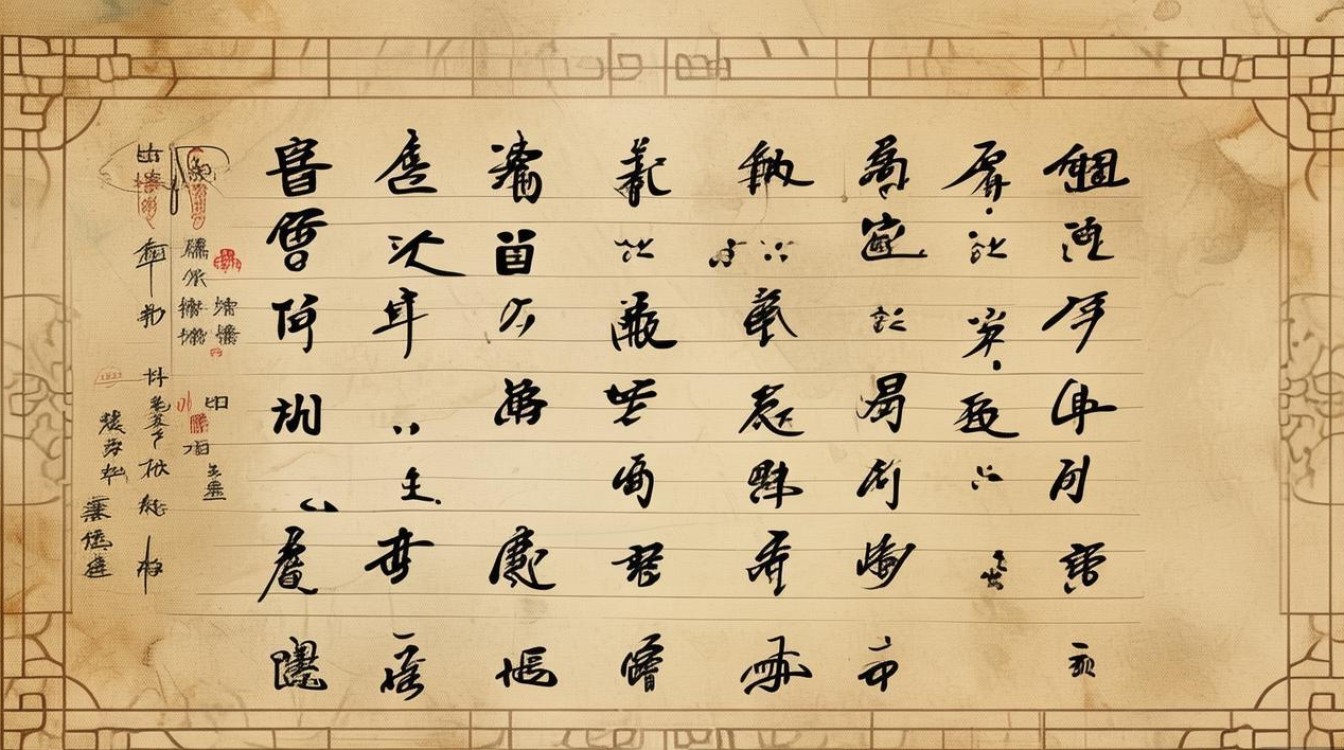

Q2:京剧琴谱中的“工尺谱”与现代简谱有何区别?如何解读传统琴谱中的“弓法符号”?

A:工尺谱是传统京剧琴谱的主要记录方式,以“上、尺、工、凡、六、五、乙”对应简谱的“1、2、3、4、5、6、7”,通过“板眼”(“板”为强拍,“眼”为弱拍)标注节奏,属于“文字谱”,需依赖口传心授;现代简谱则以数字与符号直接记录音高与时值,更直观,适合现代传播,传统琴谱中的“弓法符号”多为文字或符号标注,如“弓”(全弓)、“连弓”(连贯演奏)、“顿弓”(停顿后发力)、“颤弓”(快速碎弓),解读时需结合京胡的演奏技巧:顿弓”需手腕发力,音短促有力;“颤弓”需手指快速抖动,音持续均匀,这些符号直接关系到旋律的情感表达,需琴师通过长期实践掌握。