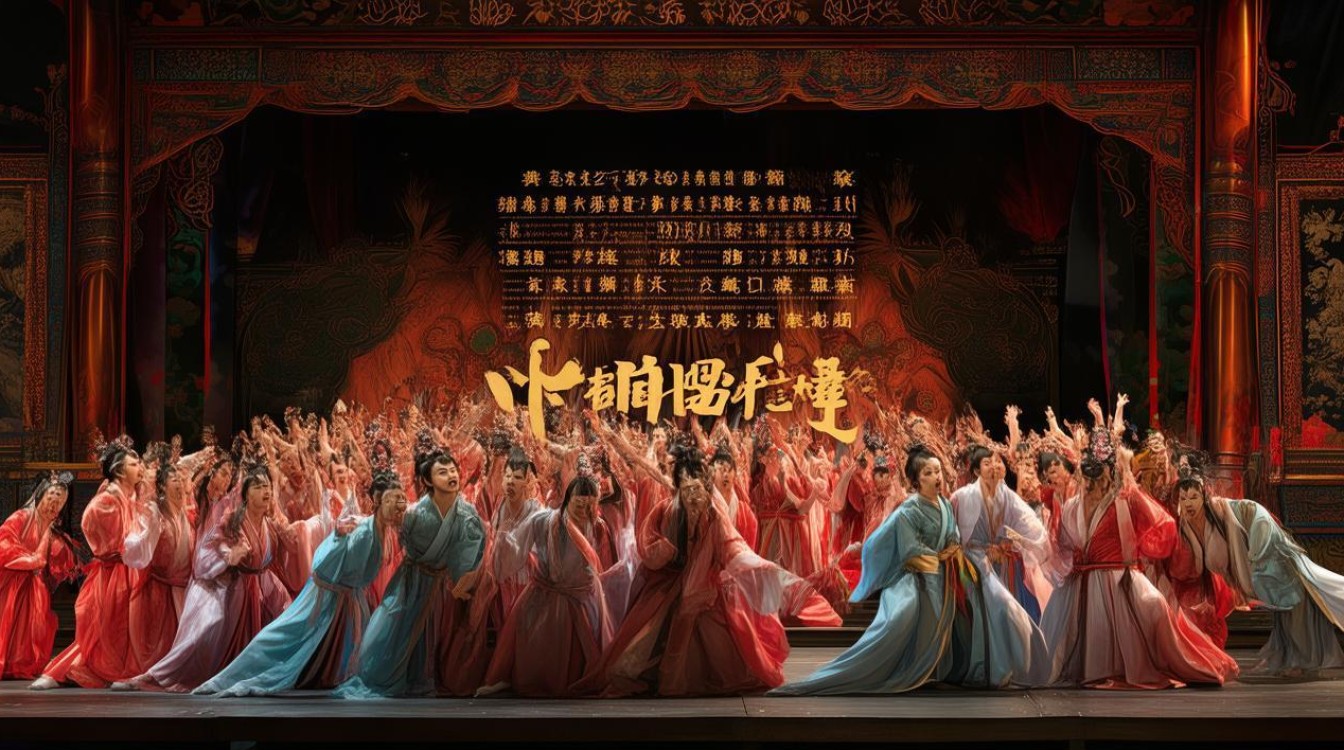

豫剧作为中原大地的文化瑰宝,以高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和贴近生活的题材,深受河南及周边地区观众的喜爱,在豫剧的众多经典片段中,“撕蛤蟆”堪称丑角戏的代表作之一,它以夸张的动作、俚俗的语言和充满生活气息的情节,将民间小人物的市井智慧与幽默展现得淋漓尽致,成为几代观众津津乐道的“名场面”,要理解“撕蛤蟆”为何能成为豫剧舞台上的“常青树”,需从其剧情渊源、表演艺术、文化内涵及传承脉络等多维度展开。

“撕蛤蟆”的剧情多取材于民间生活小戏,核心冲突围绕市井小人物的“意外遭遇”展开,常见的版本讲述一个爱吹牛又胆小怕事的市井角色(如货郎、小贩或游方郎中),因某次吹下海口(如“我能降妖除魔”)而陷入窘境,却因歪打正着、急中生智而“化解危机”的故事,撕蛤蟆”是关键情节:主角可能误将池塘里的蛤蟆当成“妖怪”,或为圆谎而将一只普通蛤蟆夸大为“作祟的精怪”,当众用夸张的动作“撕扯”蛤蟆,并配合滑稽的念白与唱腔,最终引发哄堂大笑,这种“小人物闯大祸”的叙事模式,既贴近民间生活,又通过“误会-夸张-反转”的喜剧结构,让观众在捧腹中感受到底层人民的乐观与智慧。

从表演艺术来看,“撕蛤蟆”是豫剧丑角行当的“试金石”,对演员的功底要求极高,丑角在豫剧中分为“文丑”与“武丑”,“撕蛤蟆”多由“文丑”中的“方巾丑”或“小丑”应工,这类角色通常扮演市井小民,性格狡黠、语言俚俗,表演讲究“扭、跳、挤、滑”四字诀,以“撕蛤蟆”中的核心动作为例:演员需先模仿蛤蟆的跳跃姿态,蹲身、鼓腮、四肢配合,将蛤蟆的“蠢萌”与“诡异”同时呈现;随后“撕扯”时,要通过眼神的惊恐、表情的夸张和身体的剧烈抖动,营造出“人妖大战”的紧张感;而蛤蟆被“撕”后的“瘫软”状态,又需用细腻的肢体语言表现出“妖怪被降服”的滑稽效果,唱腔上,“撕蛤蟆”多采用【铜器调】或【小桃红】等欢快活泼的曲牌,念白则以河南方言为基础,穿插“中”“恁”“喷儿”等俚语,语言节奏与动作幅度高度契合,形成“唱念做打”四位一体的喜剧张力。

道具与舞台调度也是“撕蛤蟆”成功的关键,传统表演中,“蛤蟆”多用布缝制,内填棉絮,可随演员动作变形:被“撕扯”时,棉絮从破口中“溢出”,象征“妖怪现原形”;现代演出中,部分剧团改用硅胶道具,增加弹性和真实感,但核心仍是“以假乱真”的视觉呈现,舞台背景则多采用“一桌二椅”的传统布景,辅以简单的象征性道具(如货郎担、药箱),突出“市井生活”的质朴感,演员与观众的互动更是点睛之笔:在“撕蛤蟆”的高潮处,演员常突然指向台下观众,喊出“恁看这蛤蟆像不像隔壁王二家的?”,瞬间打破舞台界限,让现场气氛达到高潮——这种“打破第四堵墙”的表演,正是豫剧“接地气”的生动体现。

从文化内涵看,“撕蛤蟆”不仅是一场喜剧表演,更是中原民俗文化的“活化石”,其一,它反映了民间对“未知事物”的幽默态度:旧时科学不发达,民间常有“蛤蟆精”“狐狸仙”等传说,“撕蛤蟆”通过将“妖怪”还原为普通动物,暗含了对迷信的讽刺与解构,彰显了“万物皆可戏谑”的民间智慧,其二,它塑造了“小人物”的立体形象:主角虽爱吹牛、胆小,却能在关键时刻急中生智,这种“缺点中带着闪光点”的设定,让观众在笑过之后产生共鸣——正如河南人常说的“光脚的不怕穿鞋的”,底层小人物在困境中的乐观与韧性,正是中原文化的重要组成部分,其三,它承载了集体记忆:对于许多河南观众而言,“撕蛤蟆”是童年戏曲启蒙的重要片段,演员的一招一式、一句唱词,都成为连接几代人情感的文化符号。

在豫剧发展史上,“撕蛤蟆”的演绎离不开几代名丑的打磨,20世纪中叶,豫剧大师牛得草在《卷席筒》等剧目中融入类似“撕蛤蟆”的喜剧桥段,其“抖肩、挤眼、吐舌头”的标志性动作,为丑角表演树立了标杆;当代演员金不换则在传统基础上,融入现代喜剧元素,如加入“脱口秀”式的即兴互动,让老戏焕发新活力,不同流派的演员对“撕蛤蟆”也有不同诠释:豫东调演员唱腔高亢,“撕蛤蟆”时动作幅度更大,突出“火爆”;豫西调演员唱腔深沉,则更侧重角色内心的“怯”与“智”,形成“文哏”与“武哏”的鲜明对比,这种“一戏多演”的传承模式,既保留了传统精髓,又推动了创新发展。

| 表演元素 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 角色塑造 | 丑角扮演市井小贩(如“刘二”),胆小爱吹牛,配角扮演村民或“神汉” | 生动展现民间小人物性格,拉近与观众距离 |

| 身段动作 | 模仿蛤蟆跳跃、鼓肚子,夸张翻滚,“撕蛤蟆”时手舞足蹈,配合跌坐、拍腿等 | 动作滑稽夸张,制造视觉笑点,强化喜剧冲突 |

| 唱念结合 | 以豫东方言念白为主,穿插【铜器调】小调,如“蛤蟆精,你别跑,俺老刘有绝招” | 语言俚俗鲜活,唱腔活泼轻快,增强表演的民间生活气息 |

| 道具运用 | 布制蛤蟆(内填棉絮,可变形),扁担、破锣等市井道具 | 道具简单却传神,“撕蛤蟆”时蛤蟆变形的细节引发观众哄笑 |

| 观众互动 | 演员即兴加入“对白”,如指观众问“这妖精像不像你家隔壁王二家的?” | 打破舞台界限,调动现场气氛,体现豫剧“闹台”传统中与观众的亲密感 |

“撕蛤蟆”不仅活跃在豫剧舞台,更通过短视频、综艺节目等媒介走进大众视野,年轻演员在传承中创新,如加入现代音乐元素、融合其他剧种的动作技巧,让传统片段更具时代感;而中老年观众则通过“怀旧专场”重温童年记忆,两代人在剧场里共同感受“撕蛤蟆”带来的欢笑——这正是传统艺术的生命力所在:它扎根于民间,又在时代变迁中不断生长,成为连接过去与未来的文化纽带。

相关问答FAQs

问:“撕蛤蟆”作为传统丑角戏,为什么能跨越时代吸引不同年龄层的观众?

答:其核心在于“以小见大”的生活化表达,片段通过市井小人物的荒诞遭遇,讽刺了迷信盲从、爱面子等普遍人性弱点,笑点设计不依赖低俗梗,而是源于角色性格与行为的反差(如“吹牛-胆怯-硬撑”的心理变化),这种“接地气”的幽默具有跨时代共鸣,丑角表演中翻、扑、跌、打的硬功夫和方言俚语的鲜活运用,既展现传统戏曲技艺,又以直观的视觉冲击和语言趣味吸引年轻观众,实现“老戏新看”。

问:现代豫剧演出中,“撕蛤蟆”片段在保留传统的同时有哪些创新?

答:创新主要体现在三个方面:一是音乐伴奏上,在传统板胡、锣鼓基础上加入电子合成器,增强节奏感,适配年轻观众听觉习惯;二是舞台呈现上,通过LED背景动态展现“池塘”“乡村”等场景,替代传统“一桌二椅”,强化情境代入感;三是角色塑造上,部分版本赋予“刘二”新时代特质(如直播带货、短视频等现代元素),但保留其“小人物”内核,让传统故事焕发新意,这些创新既未破坏“撕蛤蟆”的喜剧核心,又拓展了其当代生命力。