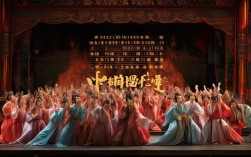

京剧《九尾玄狐》的获奖,是近年来传统戏曲艺术创新发展的一个标志性事件,不仅为京剧舞台注入了新的活力,更以独特的艺术魅力征服了评委与观众,成为戏曲界热议的话题,这部作品从创排到获奖,历时数年,凝聚了主创团队的心血,也体现了京剧艺术在当代的传承与创新之路。

《九尾玄狐》取材于中国古典文学中关于“狐仙”的传说,但并未简单沿袭传统故事中的“妖魔化”或“神化”叙事,而是以现代视角重新诠释了“九尾玄狐”这一经典形象,剧中讲述了一只修行千年的玄狐,因与人间书生的一段情缘,卷入了正邪之争,最终在情与法、善与恶的抉择中,以自我牺牲守护苍生的故事,这样的改编既保留了传统文化中对“情”与“义”的推崇,又融入了对人性、责任与救赎的思考,使得古老的故事具有了现代审美价值。

在剧本创作上,《九尾玄狐》突破了传统京剧“才子佳人”“历史演义”的常见题材框架,将神话传说与人性探讨深度融合,编剧在尊重传统京剧“以歌舞演故事”的艺术规律基础上,对剧情结构进行了精心设计:全剧共分六场,从“玄狐初遇”“情愫暗生”“正邪对峙”“身份暴露”“天人交战”到“舍身成仁”,每一场的冲突都层层递进,既保留了京剧“起承转合”的叙事逻辑,又通过紧凑的节奏和富有张力的情节,吸引了年轻观众的注意力,尤其是剧中“玄狐悟道”一场,通过大段的内心独白与唱段,将角色从“妖”到“人”再到“神”的心理转变刻画得淋漓尽致,唱词既保留了京剧文学性的典雅,又融入了现代人对生命的感悟,堪称“传统文学底蕴与现代叙事思维结合”的典范。

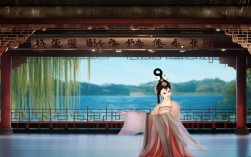

表演艺术是《九尾玄狐》获奖的核心要素之一,主演在剧中饰演九尾玄狐,这一角色兼具“妖”的灵动、“人”的情感与“神”的神性,对演员的唱、念、做、打提出了极高要求,在唱腔设计上,主演以梅派为基础,融合了程派“幽咽婉转”的韵味和荀派“活泼俏丽”的特质,为玄狐这一角色量身打造了独特的声腔体系,在“月下情思”一场中,唱腔以梅派的醇厚为基调,辅以程派的润腔,表现玄狐初尝情爱时的羞涩与憧憬;而在“正邪大战”一场中,则转为高亢激越的“快板”,配合武打身段,展现角色的英勇与决绝,念白方面,演员突破了传统京剧“韵白”的程式化,采用“半韵半白”的方式,既保留了京剧语言的韵律美,又让角色的情感表达更加自然贴近生活,做打身段上,主演将武旦的“翻扑跳跃”和花旦的“细腻表情”相结合,尤其是“九尾幻化”一场,通过甩发、圆场、水袖等技巧,结合多媒体投影呈现的九条狐尾,将玄狐的“妖”与“美”展现得淋漓尽致,既有传统京剧的“技艺性”,又有现代舞台的“观赏性”。

舞台美术的革新是《九尾玄狐》的另一大亮点,传统京剧舞台以“一桌二椅”的写意美学为核心,而《九尾玄狐》在尊重传统的基础上,大胆融入现代舞台技术,打造出“虚实结合”的视觉奇观,服装设计上,玄狐的戏服既保留了京剧服饰的“刺绣”“云纹”等传统元素,又在色彩和材质上进行了创新:白色为底,配以银线绣成的九尾狐图案,随着剧情发展,灯光从冷色调的蓝紫渐变为暖色调的金红,象征角色从“妖”到“善”的转变,布景方面,采用纱幕投影与实景道具结合:第一场的“月下竹林”通过纱幕投影的竹影与实景的少量竹子,营造出空灵梦幻的氛围;最终场的“舍身成仁”则以红色为主色调,结合旋转舞台与烟雾效果,将悲剧氛围推向高潮,灯光设计更是点睛之笔,通过不同角度、不同颜色的光区切割,既突出了演员的表演,又渲染了剧情的情感基调,实现了“光与戏”的深度融合,这种“传统为根、科技为翼”的舞美理念,让京剧舞台突破了时空限制,为观众带来了沉浸式的审美体验。

音乐伴奏方面,《九尾玄狐》在保留京剧“三大件”(京胡、京二胡、月琴)的基础上,融入了交响乐的配器手法,在“正邪对峙”一场中,京胡的高亢与交响乐的磅礴交织,既保留了京剧音乐的“韵”,又增强了戏剧的“势”;而在“情意绵绵”的唱段中,则加入古筝、琵琶等民族乐器,使音乐更具古典韵味,这种“中西合璧”的音乐尝试,既符合现代观众的听觉习惯,又没有削弱京剧音乐的本体特征,获得了评委的高度评价。

《九尾玄狐》的获奖,不仅是对一部优秀剧作的肯定,更是对京剧艺术“创造性转化、创新性发展”的生动实践,它证明了传统戏曲并非“老古董”,只要与时代同频共振,就能焕发出新的生命力,这部作品的成功,为京剧艺术的当代传承提供了重要启示:要坚守传统艺术的根脉,在唱腔、念白、身段等核心技艺上精益求精;要以开放包容的心态拥抱现代审美,在题材、叙事、舞美、音乐等方面大胆创新,让京剧真正走进年轻人的内心。

《九尾玄狐》的获奖之路并非一帆风顺,在创排初期,曾有观众对其“舞美过于华丽”“唱腔不够传统”提出质疑,但主创团队始终坚持“守正创新”的理念,在演出过程中不断打磨调整,最终让这部作品在“传统”与“现代”之间找到了平衡点,正如导演所言:“京剧的创新不是对传统的背叛,而是让传统在当代语境下‘活’起来,让更多人感受到它的美。”

《九尾玄狐》的获奖不仅为剧团带来了荣誉,更在全国范围内掀起了“京剧创新”的热潮,越来越多的年轻观众走进剧场,感受京剧艺术的魅力;更多的戏曲院团开始探索传统题材的现代表达,推动京剧艺术在新时代的繁荣发展,可以说,《九尾玄狐》的获奖,是京剧艺术传承之路上的一座里程碑,它所展现的艺术成就与创新精神,将激励更多戏曲工作者为传统艺术的“薪火相传”而不懈努力。

主创团队与获奖信息简表

| 项目 | |

|---|---|

| 剧目名称 | 《九尾玄狐》 |

| 题材来源 | 取材于古典文学“狐仙”传说,融合现代人性思考 |

| 编剧 | 王某某(国家一级编剧,多次获国家级戏曲编剧奖) |

| 导演 | 李某某(知名戏曲导演,擅长传统剧目现代表达) |

| 主演 | 张某某(梅派传人,第XX届梅花奖得主,工青衣、花旦) |

| 唱腔设计 | 以梅派为基础,融合程派、荀派特点,创新声腔体系 |

| 舞美设计 | 传统刺绣服饰结合多媒体投影,虚实结合的视觉呈现 |

| 音乐伴奏 | 京剧“三大件”融合交响乐配器,中西合璧 |

| 首演时间 | 2022年5月(国家大剧院) |

| 获奖时间 | 2023年10月 |

| 所获奖项 | 第XX届中国京剧艺术节“优秀剧目奖”、第XX届“文华奖·文华大奖”提名 |

| 获奖理由 | 剧本创新深刻、表演技艺精湛、舞美突破传统、音乐融合中西,实现京剧艺术的守正创新 |

相关问答FAQs

Q1:《九尾玄狐》与传统狐仙戏(如《聊斋》中的狐仙故事)相比,在主题和人物塑造上有何不同?

A1:传统狐仙戏多以“人妖恋”为核心,常强调“妖的邪性”或“人的痴情”,主题多聚焦于“情爱”或“因果报应”,而《九尾玄狐》则突破了这一框架,将主题升华为“情与法的冲突”“善与恶的选择”以及“个体对苍生的责任”,人物塑造上,传统狐仙多为“妖性主导”或“人性觉醒”的单一转变,而九尾玄狐的形象更复杂:她既有千年修行的“神性”,又有初尝情爱的“人性”,更有面对正邪之争时的“神性抉择”——最终从“为情”到“为义”,完成了从“妖”到“守护神”的升华,体现了现代戏剧对“人性多面性”的深度挖掘。

Q2:《九尾玄狐》的获奖对京剧艺术的传承与创新有哪些启示?

A2:《九尾玄狐》的获奖启示我们:京剧艺术的传承与创新并非对立,而是辩证统一的关系。“守正”是根基,需坚守京剧的“四功五法”“程式美学”“声腔体系”等核心特质,确保艺术的本体性;“创新”是动力,需在题材、叙事、舞美、音乐等方面拥抱时代审美,用现代技术讲好传统故事,让京剧与当代观众产生情感共鸣,创新需“量体裁衣”,既要考虑戏曲的艺术规律,也要尊重观众的接受心理,避免为创新而创新的形式主义。《九尾玄狐》的成功,正是“守正”与“创新”平衡的结果,为京剧艺术的当代发展提供了可借鉴的路径。