牛郎织女的故事作为中国四大民间传说之一,千百年来在民间广为流传,并被戏曲艺术不断演绎,形成了各具特色的舞台经典,以“梅”为标识的戏曲改编——无论是梅派京剧的经典演绎,还是黄梅戏的乡土风情——都为这一古老传说注入了深厚的艺术生命力,戏曲作为综合性的舞台艺术,通过唱腔、表演、音乐、服饰等多重元素,将牛郎织女的悲欢离合转化为动人的视听体验,让传说在戏台上焕发新生。

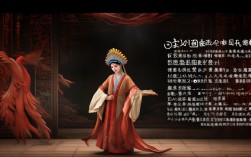

梅派京剧《天河配》是牛郎织女故事在京剧艺术中的代表性改编,由京剧大师梅兰芳于1917年创排并首演,该剧在传统神话框架基础上,强化了人物的情感冲突与戏剧张力,成为梅派艺术的经典剧目,剧情以牛郎、织女的相爱相守为核心,通过“织女下凡”“老牛献计”“王母划天河”“鹊桥相会”等经典桥段,展现了跨越天界的爱情悲剧,梅兰芳在剧中饰演的织女,融合了青衣的端庄与花旦的灵动,唱腔上以梅派的“平词”“二黄”为基础,音色圆润婉转,如“夫妻双双把家还”等唱段,既表现了织女初入凡尘的喜悦,也暗含对天庭规则的隐忍;身段上则以“云水袖”“兰花指”等程式化动作,勾勒出织女的仙姿与柔情,尤其是“鹊桥相会”一场,水袖翻飞间将哀而不伤的情感表达得淋漓尽致,京剧的伴奏以京胡、月琴、笛子为主,锣鼓点烘托出“天河阻隔”的激烈冲突与“鹊桥相会”的缠绵悱恻,形成了独特的“京韵”美学。

与京剧的典雅不同,黄梅戏《牛郎织女》则更侧重民间小调的质朴与生活气息,黄梅戏起源于湖北黄梅,发展于安徽安庆,其唱腔以“彩腔”“花腔”为主,语言通俗,表演贴近生活,被誉为“乡村音乐”,在牛郎织女的演绎中,黄梅戏保留了“老牛开口”“织女洗衣”等充满民间想象力的情节,唱段如“牛郎织女会佳期”,旋律明快如流水,唱词直白如口语,将劳动人民的纯朴与爱情的美好融为一体,表演上,牛郎的挑担动作、织女的浣纱姿态,都源于田间地头的劳作模仿,充满了生活化的真实感,相较于京剧的“程式化”,黄梅戏更强调“自然天成”,其“梅”字或许并非指某一流派,而是与“黄梅”的地域标识相关,体现了戏曲艺术“一方水土养一方戏”的特点。

为了更清晰地展现不同戏曲版本对牛郎织女故事的演绎差异,可参考以下对比:

| 剧种 | 代表剧目 | 唱腔特点 | 经典桥段 | 艺术风格 |

|---|---|---|---|---|

| 梅派京剧 | 《天河配》 | 以“西皮”“二黄”为基础,梅派唱腔圆润细腻,注重“气韵” | 织女下凡、王母划天河、鹊桥相会 | 典雅程式化,强调“形神兼备” |

| 黄梅戏 | 《牛郎织女》 | “彩腔”“花腔”为主,旋律明快,语言通俗 | 老牛献计、织女洗衣、鹊桥相会 | 乡土质朴,贴近生活,自然流畅 |

| 越剧 | 《牛郎织女》 | “尺调腔”“四工调”,婉转缠绵,女性化特征明显 | 织女思凡、牛郎追妻、天河相隔 | 婉约抒情,注重内心情感刻画 |

| 豫剧 | 《天河配》 | 梆子腔,高亢激昂,节奏明快 | 王母发威、牛郎抗争、鹊桥相会 | 豪放粗犷,富有地方戏曲张力 |

牛郎织女戏曲的改编,不仅是对神话的艺术再现,更承载着深层的文化内涵,其一,是对爱情的礼赞——无论是京剧的“冲破天规”还是黄梅戏的“相守平凡”,都传递了“爱情至上”的人文精神;其二,是对劳动的讴歌——牛郎的勤劳、织女的贤惠,体现了农耕文明对“勤劳致富”“家庭和睦”的价值追求;其三,是对天人关系的思考——王母划天河的“天人之隔”与鹊桥相会的“天人合一”,折射出中国人对自然秩序与人文和谐的哲学认知,这些文化内核,使得牛郎织女戏曲超越了单纯的娱乐功能,成为承载民族情感与文化记忆的重要载体。

在当代,牛郎织女戏曲仍在不断创新发展,传统剧目通过复排、教学得以传承,如梅派京剧《天河配》仍是京剧舞台上的经典;新编戏曲融入现代舞台技术,如全息投影呈现“银河”景象,交响乐与民乐结合丰富音乐层次,让古老故事以更时尚的方式走进年轻观众的视野。“七夕”节被列入国家级非物质文化遗产,牛郎织女戏曲作为节庆文化的重要组成部分,通过剧场演出、校园传承、短视频传播等形式,持续发挥着文化凝聚力的作用。

相关问答FAQs

Q1:梅派京剧《天河配》中,织女的“云水袖”表演有何艺术特色?

A1:梅派京剧的“云水袖”是织女表演的核心身段,通过水袖的“抖、翻、扬、垂”等动作,配合唱词与情绪变化,实现“以袖传情”,在“织女下凡”时,水袖轻柔翻飞,表现仙子的飘逸;在“被迫分离”时,水袖垂落并微微颤抖,传达哀伤与不舍;在“鹊桥相会”时,水袖如云似雾,缠绕交织,象征爱情的永恒,梅兰芳将水袖技巧与眼神、台步结合,形成“一动皆有戏”的美学,使织女的形象既具仙气又富人情,成为梅派“写意”表演的典范。

Q2:现代戏曲改编《牛郎织女》时,如何平衡传统与创新?

A2:现代改编需在“守正”与“创新”间找到平衡,传统方面,保留核心唱腔(如京剧的“二黄慢板”、黄梅戏的“彩腔”)、经典桥段(鹊桥相会)和程式化表演(水袖、挑担),确保戏曲的“根”与“魂”;创新方面,可在舞台美术(如LED动态星空、可升降鹊桥)、音乐(融入交响乐或电子元素)、主题深化(加入现代人对“自由爱情”“性别平等”的思考)等方面突破,2023年新编黄梅戏《牛郎织女》将织女塑造成主动追求自由的独立女性,同时保留“老牛开口”等民间趣味,既符合当代审美,又延续了传统文化的精神内核。