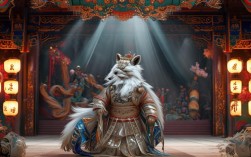

京剧《游湖》作为传统经典剧目《白蛇传》中的核心折子戏,以白素贞、小青游西湖遇许仙的情节为载体,浓缩了戏曲写意之美与人物情感之妙,作为梅派青衣的杰出代表,王艳对这一角色的演绎,既恪守传统戏韵,又融入个人艺术理解,为经典注入了当代审美的生命力。

《游湖》的剧情底蕴与艺术基因

《游湖》的故事源于民间传说,经戏曲艺人的世代打磨,形成了“景中有人、人中有情”的艺术架构,剧情开篇,白素贞与小青为寻许仙,泛舟西湖,正值春和景明,湖光潋滟、柳丝拂水,白素贞临风而立,眉间含春,既有仙子的飘逸,又藏凡尘的向往;小青则娇俏灵动,时而拨弄水波,时而提醒姐姐,二人一静一动,相映成趣,许仙借伞而归,白素贞借伞传情,眉目间的试探与羞怯,水袖轻扬间的含蓄与深情,将“一见钟情”的东方情愫演绎得淋漓尽致。

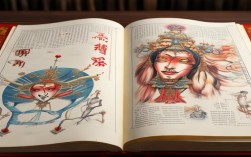

从艺术手法看,《游湖》的精妙在于“以虚代实”的戏曲美学,舞台上并无实景西湖,仅通过一桌二椅、船桨道具与演员的身段表演,便勾勒出“水光潋滟晴方好”的意境,白素贞的“游湖”并非简单的行走,而是结合了“云手”“踏步”“翻身”等程式化动作,配合水袖的“抛”“扬”“绕”,仿佛真的在波光中摇曳;唱腔以南梆子、二黄为主,旋律婉转悠扬,字句间既有对湖光山色的描摹,又有对情缘暗生的期盼,声情合一,余韵悠长,这一折戏虽篇幅不长,却将戏曲的“唱、念、做、打”融为一体,成为展现京剧旦角艺术魅力的“试金石”。

王艳演绎的“白素贞”:梅派风骨与当代诠释

王艳作为梅派传人,师从梅葆玖先生深得梅派艺术精髓,其表演以“端庄大方、婉约细腻”著称,在《游湖》中,她将白素贞“仙气”与“人气”的平衡把握得恰到好处,塑造了一个既超凡脱俗又充满烟火气的经典形象。

唱腔:梅韵悠长,情透纸背

梅派唱腔讲究“刚柔并济、清亮圆润”,王艳的嗓音条件得天独厚,音域宽广且穿透力强,在《游湖》的核心唱段“西湖山水还依旧”中,她以二黄慢板起腔,“西湖山水还依旧,风景曾谙旧游”一句,通过“气口”的精准控制,将“还依旧”三字处理得轻柔绵长,既点出时光流转的感慨,又暗含对故地重游的期待,转至南梆子“看断桥未断肝肠断”时,唱腔转为细腻婉转,“断桥未断”四字咬字轻柔,尾音微微上扬,似有哽咽;而“肝肠断”则字字含情,声音略带颤抖,将白素贞初见许仙时内心的波澜与隐忍的深情展现得淋漓尽致,梅派“擞音”“颤音”的巧妙运用,让唱腔既有仙子的空灵,又有凡女的多情,听来如泣如诉,动人心魄。

身段:水袖生风,情态万千

京剧旦角的“做功”核心在于“身段”,王艳的《游湖》身段堪称“流动的画”,初登“舟”时,她以“踏步”轻移,配合腰肢的微侧,仿佛立于船头感受春风;双手轻提水袖,手腕翻转间如柳枝拂水,眼神随小青指向远眺,眉眼间满是春日的愉悦,当许仙登场,白素贞侧身回眸,水袖轻轻一“掩”,既显羞涩,又暗藏观察,这一细节被王艳演绎得层次分明——先是惊讶,继而好奇,最终化为含笑,短短数秒,情态流转,尽显东方女性的含蓄之美,借伞一幕,她双手微颤接过许仙的伞,指尖轻触伞柄的瞬间,眼神低垂,嘴角微扬,将“借伞”这一动作从简单的情节推进,升华为情感的“定情信物”,此时的水袖不再是道具,而是人物内心的外化,随着呼吸起伏,传递出“此时无声胜有声”的情愫。

情感:仙凡交织,立体丰满

传统演绎中,白素贞常偏向“仙气”,而王艳则更强调“人气”的注入,她认为,白素贞虽为蛇仙,但对许仙的爱慕是真实的、接地气的,因此她在表演中刻意弱化了“神性”,强化了“人性”,与许仙对话时,她不再是端坐莲台的仙子,而是会因许仙的憨厚而莞尔,因对方的礼貌而微红脸颊,甚至在与小青对视时,会带着一丝“少女怀春”的娇憨,这种“仙凡合一”的处理,让白素贞的形象摆脱了传统“高冷”仙女的面具,成为一个有血有肉、敢爱敢恨的立体人物,也让观众更容易产生情感共鸣。

传统与创新的融合:王艳版《游湖》的舞台呈现

在尊重传统的基础上,王艳对《游湖》的舞台呈现也进行了适度创新,使经典剧目更符合当代观众的审美需求。

表演细节的打磨

传统《游湖》中,白素贞的“舟”多通过虚拟动作表现,而王艳在表演中融入了“跪蹉”“卧鱼”等高难度身段:当小青提醒“姐姐看那”,她以“跪蹉”快速转身,水袍随之划出弧线,既表现了“舟行水上”的颠簸感,又增强了视觉冲击力;在“观景”时,她借鉴了昆曲的身段,加入“卧鱼”动作,头部微侧,颈项弯曲,仿佛在嗅闻湖边花香,这一细节让“游湖”的“赏景”之意更加具体可感。

舞美与音乐的配合

王艳版《游湖》在音乐上保留了传统文场伴奏(京胡、月琴、三弦等),同时增加了少量配器,如古筝的滑音模拟水波声,笛声的悠扬点缀湖光山色,让唱腔与背景音乐更贴合“西湖”意境;舞台美术上,虽仍以简约为主,但通过灯光的明暗变化(如暖光表现春日暖阳,冷光表现湖面波光),营造出“一步一景”的流动感,与演员的表演相得益彰,增强了整体的沉浸感。

王艳版《游湖》表演特色对比表

| 维度 | 传统《游湖》表演特点 | 王艳版《游湖》创新之处 |

|---|---|---|

| 唱腔处理 | 以梅派基本板式为主,强调“正工稳” | 融入“擞音”“气口”的细微变化,情感层次更丰富 |

| 身段设计 | 程式化动作为主,如“划船”“观景” | 加入“跪蹉”“卧鱼”等高难度身段,增强动态美感与细节表现 |

| 人物塑造 | 偏重“仙气”,端庄有余而人情味不足 | 强调“仙凡合一”,通过眼神、微表情突出白素贞的“人性” |

| 舞台呈现 | 一桌二椅,虚拟布景,依赖演员表演 | 灯光、配器适度辅助,营造“西湖”意境,增强沉浸感 |

相关问答FAQs

Q1:王艳在《游湖》中如何通过水袖运用表现白素贞的情感变化?

A1:水袖是京剧旦角的重要表现手段,王艳在《游湖》中对水袖的运用堪称“情语”,初游湖时,水袖轻“扬”,随春风拂动,表现白素贞的愉悦心境;见许仙时,水袖微“掩”,似有羞涩,指尖轻触袖口传递紧张;借伞时,水袖“抛”出再轻“收”,动作利落中带着温柔,象征情感的主动与矜持;离别时,水袖“垂落”又轻“提”,配合眼神低垂,将不舍与期待含蓄表达,不同情境下水袖的“扬、掩、抛、垂”,不仅是动作的衔接,更是白素贞内心情感的外化,让观众通过视觉直观感受到人物情态的流转。

Q2:梅派青衣在演绎《游湖》时,需要掌握哪些核心艺术技巧?

A2:梅派青衣演绎《游湖》,需把握三大核心技巧:一是“唱腔的韵律感”,梅派讲究“以字行腔”,需精准把握南梆子、二黄的板式变化,通过“气口”“润腔”表现唱腔的婉转与情感;二是“身段的协调性”,需将“云手”“踏步”“翻身”等程式化动作与“游湖”“借伞”等情节自然融合,做到“形神合一”,尤其水袖功需做到“指腕灵活、力透袖尖”;三是“眼神的传情力”,梅派表演强调“眼为心苗”,白素贞的“观景”“见许仙”“传情”等环节,均需通过眼神的微妙变化(如远眺的专注、对视的羞涩、低垂的温柔)传递内心情感,做到“一身之戏在于脸,一脸之戏在于眼”。