陕西省作为中国戏曲文化的重要发源地之一,拥有着深厚的戏曲历史底蕴和丰富的剧种资源,从先秦时期的“乐舞”到唐代的“梨园”,从宋元的“杂剧”到明清的“梆子腔”,这片黄土地上的戏曲艺术始终在传承中创新,在创新中发展,而“陕西省戏曲展演”作为该省规模最大、规格最高、覆盖面最广的戏曲文化活动,不仅是展示陕西戏曲艺术成就的重要窗口,更是推动戏曲传承、普及与发展的关键平台,承载着守护文化根脉、弘扬民族精神的时代使命。

历史沿革:从民间自发到政府主导的百年传承

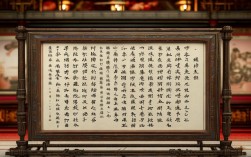

陕西戏曲展演的雏形可追溯至明清时期的“庙会戏”“社火戏”,当时民间戏曲班社为酬神谢祖或节庆助兴,自发组织演出,秦腔、碗碗腔、眉户等剧种在田间地头、古镇乡村广泛流传,20世纪初,易俗社、三意社等秦腔科班成立,以“启迪民智、移风易俗”为宗旨,将戏曲演出与时代精神结合,推动了陕西戏曲的规范化与现代化,新中国成立后,陕西省于1956年举办首届“戏曲会演”,标志着展演活动从民间自发转向政府主导,此后历经“戏曲观摩演出”“优秀剧目调演”等多次调整,逐步形成如今“陕西省戏曲展演”的品牌体系。

近年来,随着国家对传统文化保护的重视,展演活动不断升级:2018年起,展演被纳入“陕西文化艺术节”核心板块,以“振兴戏曲艺术、传承中华文脉”为主题,每年吸引全省十余个专业院团、数十个民间剧团参与,演出剧目涵盖传统戏、新编历史剧、现代戏等多种类型,年均演出场次超百场,观众人数突破百万,成为陕西文化建设的“金字招牌”。

剧种荟萃:三秦大地的“戏曲百花园”

陕西戏曲以“梆子腔”为核心,衍生出众多特色剧种,每个剧种都承载着不同地域的文化基因,在陕西省戏曲展演中,这些剧种同台献艺,共同构成了一幅绚丽的“戏曲百花园”图景,以下是主要参演剧种及其特色概览:

| 剧种名称 | 历史渊源 | 艺术特色 | 代表剧目 | 当代传承主体 |

|---|---|---|---|---|

| 秦腔 | 起源于先秦“秦声”,明代成熟,被誉为“百戏之祖” | 板式变化体,唱腔高亢激越、粗犷豪放,表演程式严谨,以“甩腔”“拖腔”见长 | 《三滴血》《火焰驹》《游龟山》 | 陕西省戏曲研究院、西安易俗社、三意社 |

| 碗碗腔 | 源于民间皮影戏,清代形成,又称“时腔” | 唱腔细腻婉转、缠绵悱恻,主奏乐器为碗碗胡琴,伴奏轻盈灵动 | 《劈山救母》《金琬钗》《花亭相会》 | 渭南市碗碗腔剧团、大荔县碗碗腔剧团 |

| 眉户 | 起源于陕西眉县、户县一带的民间小调,明清盛行 | 曲牌联缀体,唱腔活泼明快、贴近生活,表演质朴自然,善演现代戏 | 《十二把镰刀》《梁秋燕》《杏花村》 | 陕西省戏曲研究院眉碗团、宝鸡市人民剧团 |

| 同州梆子 | 秦腔早期声腔,因流行于大荔(古同州)得名,距今千年 | 唱腔古朴苍劲、节奏鲜明,表演动作大开大合,保留了大量早期戏曲元素 | 《窦娥冤》《李彦贵卖水》《斩姚期》 | 大荔县同州梆子剧团、陕西省艺术职业学院 |

| 汉调二黄 | 流行于陕南汉水流域,与湖北汉剧同源,距今300余年 | 唱腔温婉柔美、韵味醇厚,融合了秦腔与楚调的特点,文戏武戏并重 | 《逼上梁山》《宇宙锋》《打龙袍》 | 汉中市汉调二黄研究院、安康市汉调二黄剧团 |

| 老腔 | 源于华阴市,因皮影班社以“拍板击凳”伴奏得名 | 唱腔豪放苍凉、气势磅礴,表演极具张力,被誉为“黄土摇滚的活化石” | 《借亲配》《华山西峰》《将相和》 | 华阴市老腔剧团、张喜民等国家级非遗传承人 |

这些剧种中,既有秦腔这样的大剧种,也有老腔、同州梆子等濒危剧种,展演通过“老带新”“名角传戏”等方式,为濒危剧种搭建保护平台,2023年展演中,大荔县同州梆子剧团复排的《窦娥冤》首次采用“全本演出”,让年轻观众感受到古老梆子腔的魅力;华阴老腔艺人张喜民与摇滚歌手郑钧的合作演出,更是让这一古老艺术形式“破圈”传播。

展演形式:多元融合的创新实践

陕西省戏曲展演在保留传统舞台演出的基础上,不断探索“戏曲+”的多元形式,让古老艺术与现代生活接轨,展演活动通常持续2-3个月,分为“精品剧目展演”“青年演员大赛”“戏曲进校园”“非遗专场演出”四大板块,覆盖全省10个地市及杨凌示范区,形成“省市联动、城乡互动”的立体传播网络。

精品剧目展演是展演的核心板块,集中展示近年来陕西戏曲创作的优秀成果,这些剧目既有对传统经典的创新改编,如易俗社《司马迁》、省戏曲研究院《迟开的玫瑰》,也有反映时代精神的现实题材作品,如宝鸡市人民剧团《黄河湾的大雁》、延安市歌舞剧团《信天游》,2023年,新编秦腔现代剧《路遥》在展演中引发热议,该剧以作家路遥的生平为线索,将秦腔唱腔与陕北民歌融合,通过“舞台+多媒体”的表现手法,生动再现了文学巨匠的创作历程,演出票场场售罄。

青年演员大赛旨在挖掘戏曲后备人才,大赛设置“表演奖”“新苗奖”“乐队伴奏奖”等,要求参赛演员既需掌握传统唱腔、身段,也要具备现代审美意识,2022年大赛中,来自陕西省戏曲研究院的青年演员李康凭借《火焰驹》中“打路”一折,以“高难度髯口功”和“富有层次感的情感表达”斩获金奖,赛后直接进入院团重点培养计划。

戏曲进校园活动则聚焦年轻群体,通过“名家讲座”“体验工作坊”“折子戏演出”等形式,让学生近距离感受戏曲魅力,在西安交通大学、陕西师范大学等高校,易俗社艺术家们现场教授“生旦净丑”的化妆技巧,学生穿上戏服体验“唱念做打”;在中小学,眉户戏《梁秋燕》的选段被改编成音乐课本剧,让孩子们在排演中了解陕西民俗文化,据统计,展演开展五年来,累计进校园演出超500场,覆盖学生超50万人次。

非遗专场演出聚焦濒危剧种和民间戏曲,邀请民间剧团、非遗传承人登台,2023年非遗专场中,陕北道情、商洛花鼓、陕北秧歌剧等“小剧种”轮番亮相,其中陕北道情《赶牲灵》采用“原生态演唱”,保留了浓郁的黄土风情;商洛花鼓《带刺的玫瑰》则以现代视角讲述乡村振兴故事,让观众看到民间戏曲的“时代活力”。

社会影响:文化传承与文旅融合的双赢

陕西省戏曲展演不仅推动了戏曲艺术的传承发展,更成为陕西文化软实力的重要载体,在文化传承层面,展演通过“数字化记录”保存了大量珍贵资料:省艺术研究院对展演中的经典剧目进行高清录制,建立“陕西戏曲数字资源库”;与陕西卫视合作推出《大戏台》栏目,每周播放展演精彩片段,累计观众超千万,这些举措让戏曲艺术突破了时空限制,实现了“活态传承”。

在文旅融合方面,展演与地方旅游深度结合,打造“戏曲+旅游”精品线路,在华阴市游客可观看老腔演出后,游览华山景区;在易俗社文化街区,观众可体验“看戏+喝茶+逛展览”的沉浸式文化消费;2023年延安“红色戏曲旅游周”期间,展演与红色旅游线路结合,吸引游客超10万人次,带动当地餐饮、住宿收入增长30%,展演还通过“线上直播”扩大影响力:在抖音、B站等平台开设“陕西戏曲展演”直播间,单场直播观看量最高达500万次,让海外观众也能通过屏幕感受陕西戏曲的魅力。

更值得一提的是,展演成为凝聚社会情感的文化纽带,在疫情期间,2022年展演以“云端展演”形式举办,艺术家们录制《逆行者》《白衣天使》等抗疫主题戏曲作品,鼓舞了全民抗疫的士气;在乡村振兴一线,民间剧团带着《驻村书记》《金土地》等剧目深入田间地头,用戏曲讲述身边的变化,让村民在笑声中感受时代发展。

相关问答FAQs

Q1:陕西省戏曲展演如何平衡传统剧目的保护与现代创新?

A:展演在传统保护与创新探索上采取“双轮驱动”策略:设立“经典复排工程”,对《三滴血》《火焰驹》等传统剧目进行“原汁原味”抢救性保护,邀请老艺术家口传心授,保留传统唱腔、身段和服饰;鼓励新编创作,设立“创新剧目扶持基金”,支持院团将传统艺术与现代元素结合,如秦腔《路遥》融入摇滚乐,碗碗腔《党的女儿》采用全息舞台技术,既保留剧种特色,又符合当代审美,展演还通过“青年编剧工作坊”“跨界创作沙龙”等形式,为传统戏曲注入新活力。

Q2:普通人如何参与或观看陕西省戏曲展演?有哪些便捷的渠道?

A:参与和观看展演有多种渠道:线下渠道,可通过“陕西公共文化云”平台或各演出场馆(如西安易俗社、人民剧院、陕西大剧院)官方微信公众号购票,部分地市还会举办“惠民免费演出”,可关注当地文旅部门公告获取信息;线上渠道,展演期间可通过“陕西戏曲”抖音号、B站账号、“陕西文旅”视频号观看直播或回放,部分剧目还在“学习强国”陕西平台上线;互动体验,可报名参加“戏曲体验工作坊”,如易俗社的“秦腔化妆体验”、省戏曲研究院的“戏曲身段教学”,适合零基础爱好者参与,各地市文旅局还会在社区、广场举办“戏曲进社区”活动,观众可免费观看。