保定老调的起源可追溯至元明时期,最初由当地民歌小调与北方弦索腔调融合演变而成,清代中后期,随着河北梆子的兴盛,保定老调吸收其板式结构,逐渐形成独立剧种,道光年间,保定周边农村出现早期班社,如“永盛合”“双顺和”等,以演历史袍带戏为主,常在庙会、节庆时搭台演出,奠定了“老生、青衣、花脸”为核心行当的表演体系,至清末民初,保定老调进入鼎盛期,涌现出“铁嗓子”张华国(工老生)、“银铃旦”王月楼(工青衣)等一批知名艺人,足迹遍布华北城乡,甚至远赴东北、蒙古地区演出,成为当时影响广泛的“江湖戏”。

保定老调的音乐属板式变化体,以“宫”调式为基础,唱腔兼具梆子戏的高亢与京剧的细腻,形成“高而不噪、婉而不媚”的独特风格,主要板式包括【慢板】(长于抒情,叙事性强)、【二六板】(节奏明快,适合对唱)、【流水板】(情绪激昂,多用于武戏)及【散板】(灵活多变,用于情感转折),伴奏分文场与武场:文场以板胡为主奏,配以笛子、笙、唢呐,间奏常用“大锣腔”烘托气氛;武场则沿用“锣鼓经”,如【急急风】【四击头】等,节奏鲜明,表演上讲究“唱、念、做、打”并重,老生表演注重“髯口功”与“身段”,如《潘杨讼》中寇准的“帽翅功”;花脸则以“架架势”见长,唱腔浑厚有力;旦角则融合了“水袖功”与“碎步”,动作细腻传神。

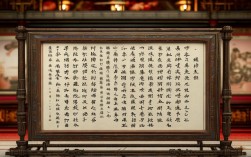

保定老调的剧目题材广泛,既有历史演义、公案传奇,也有民间故事、爱情佳话,累计达数百出,其中传统代表剧目以“三小戏”(小生、小旦、小丑)和“袍带戏”(帝王将相)最为经典,为便于梳理,现将部分代表性剧目列表如下:

| 剧目名称 | 类型 | 主要人物 | 主题思想 |

|---|---|---|---|

| 《潘杨讼》 | 历史公案剧 | 寇准、潘仁美、佘太君 | 忠奸斗争,歌颂正义 |

| 《忠烈图》 | 英雄传奇剧 | 岳飞、岳云、秦桧 | 精忠报国,批判奸佞 |

| 《蝴蝶杯》 | 爱情伦理剧 | 田玉川、胡凤莲 | 反对封建礼教,追求自由爱情 |

| 《万宝河》 | 民间故事剧 | 张万宝、李氏 | 劳动人民智慧,惩恶扬善 |

| 《窦娥冤》 | 社会悲剧剧 | 窦娥、窦天章 | 控诉封建压迫,呼唤公平 |

除传统剧目外,新中国成立后,保定老调剧团还创作了《红旗谱》《狼牙山五壮士》等现代戏,将时代精神融入传统艺术,赋予剧种新的生命力,这些剧目既保留了老调的唱腔特色,又贴近现代观众审美,成为连接传统与创新的桥梁。

保定老调在长期发展中形成以地域为特色的流派分支。“东路老调”流行于保定东部,唱腔婉转,以文戏见长,代表艺人有“文武老生”周福才;“西路老调”盛行于保定西部,唱腔高亢,武戏突出,代表班社为“庆胜和”,20世纪50年代后,各流派逐渐融合,形成以“保定老调剧团”为核心的艺术传承体系,培养出王贯英(工青衣,国家级非遗传承人)、辛秋花(工老生)等一代名角,其表演风格被概括为“字正腔圆、情真意切”。

近年来,保定老调面临传承挑战:观众老龄化、青年演员断层、创新力度不足等问题凸显,为保护这一剧种,保定市于2006年将其列入首批市级非物质文化遗产名录,2011年入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录,当地通过“老调进校园”、举办“老调艺术节”、数字化保存经典剧目等方式,推动剧种传播,保定老调剧团年均演出超百场,并尝试融合现代舞台技术,如LED背景、声光电效果,让传统艺术焕发新活力。

相关问答FAQs

-

保定老调与河北梆子、哈哈腔等河北地方剧种有何区别?

答:保定老调与河北梆子同属板式变化体,但老调唱腔更侧重“刚柔并济”,河北梆子则以“高亢激越”著称;伴奏上,老调以板胡为主,河北梆子常用梆笛与板胡结合,哈哈腔则源于民间小调,唱腔活泼,多演生活小戏,与老调的历史袍带戏风格差异显著,老调的念白以保定方言为基础,更具地方特色。 -

如何欣赏保定老调的表演?

答:欣赏保定老调可从“唱、念、做、打”四方面入手:唱腔上注意板式变化,如【慢板】的抒情与【流水板】的激昂;念白需品味保定方言的韵味,如老生的“韵白”与丑角的“口语化”念白;表演上观察身段技巧,如老生的“髯口功”、旦角的“水袖功”;同时结合剧情理解其忠孝节义等传统主题,感受民间艺术的文化内涵。