《金锁记》作为张爱玲笔下最具悲剧色彩的文学作品之一,经由曹禺先生改编为京剧后,更以独特的艺术魅力穿越时空,成为传统戏曲与现当代文学对话的经典范例,重庆京剧团近年来推出的《金锁记》版本,在尊重原著精神的基础上,融入巴蜀地域文化特质,以精湛的表演与创新的舞台呈现,让这部经典在山城舞台上焕发新生。

故事以清末民初的江南为背景,聚焦姜家二奶奶曹七巧的一生,她出身麻油店,被贪财的兄长卖给残废的二少爷姜季泽,在封建大家族中备受压抑与歧视,长期的情感空虚与生活压抑,让她逐渐扭曲,对三少爷姜季泽产生畸形情愫,甚至在季泽表露真心后因恐惧失去而将其逼死,她守着巨额家产,却用黄金打造的枷锁禁锢子女,拆散女儿长安的爱情,逼迫儿子长白吸食鸦片,最终在孤独与怨恨中走向毁灭,重庆京剧团的演绎并未停留在对悲剧的简单复刻,而是通过细腻的舞台语言,深刻揭示了封建礼教对人性的异化,以及金钱欲望对人性的吞噬。

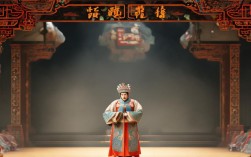

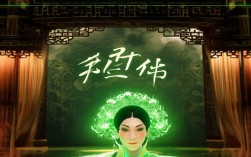

在人物塑造上,主演以深厚的程派功底塑造曹七巧,唱腔幽咽婉转,如泣如诉,将人物从青春少女到阴鸷老妇的心理转变刻画得入木三分,青年时期的七巧,身段灵动,眼神中带着泼辣与不甘,唱腔中透着对自由的渴望;中年时,眼神渐冷,身段也变得僵硬,尤其在“逼死季泽”“拆散长安”等关键场次,通过颤抖的手指、苍白的面色,将人物内心的挣扎与疯狂展现得淋漓尽致;老年七巧,佝偻着背,声音沙哑,面对满堂子孙却孤身一人,黄金的枷锁最终化为枷锁自身的囚徒,令人扼腕,其他角色同样出彩:姜季泽的懦弱与虚伪,长安的隐忍与绝望,长白的自私与麻木,均在演员精准的唱念做打中鲜活起来,共同构成了一幅封建家族的衰败图景。

舞台设计上,重庆京剧团巧妙融合了传统京剧的写意与现代表演的写实,营造出压抑而诡异的氛围,全剧以深色调为主,背景中反复出现的“铜锁”图案,既点明“金锁”主题,又象征无形的枷锁,在“中秋赏月”一场,旋转的舞台分割出姜家内宅与外部世界,窗棂的影子在七巧身上不断晃动,暗示她被困在家族牢笼中无法逃脱,灯光运用极具匠心,七巧回忆青春时用暖黄光,展现她对过去的留恋;当她陷入疯狂时,灯光骤然变冷,甚至出现血红色的光斑,渲染出人物内心的扭曲与绝望,剧中融入了川剧元素,如“变脸”技巧的化用——七巧得知季泽死讯时,脸上的表情从震惊到痛苦再到阴狠,通过眼神与面部肌肉的快速变化,将人物瞬间的心理风暴直观呈现,让观众感受到传统戏曲与现代审美的碰撞。

音乐方面,作曲在保留京剧西皮、二黄等传统板式的基础上,融入了川剧高腔的元素和现代配器手法,七巧的唱段以程派幽咽深沉的声腔为基础,在表现痛苦时加入弦乐的颤音,增强悲剧感;在回忆青春时,则加入笛子等民族乐器,营造轻盈的氛围,与现实的压抑形成对比,锣鼓点的运用也别具匠心,七巧决定逼死季泽时,急促的锣鼓声与唱腔的拖沓形成张力,将人物内心的矛盾推向高潮。

重庆京剧团的《金锁记》不仅是对经典的致敬,更是对传统戏曲现代化探索的实践,它通过精湛的艺术表现,让观众深刻感受到封建礼教的残酷与人性的复杂,也让京剧这一古老艺术形式在当代焕发出新的生命力,正如剧中七巧的悲歌所唱:“锁得住的是黄金,锁不住的是人心。”这部作品留给观众的,不仅是对一个时代的反思,更是对人性永恒命题的叩问。

相关问答FAQs

Q:重庆京剧团的《金锁记》与其他院团的版本相比,有哪些独特之处?

A:重庆京剧团的《金锁记》在保留原著精神与京剧传统程式的基础上,突出了两大特色:一是地域文化融合,巧妙融入川剧的“变脸”“帮腔”等元素,如七巧情绪爆发时的面部表情变化,以及川剧高腔与京剧唱腔的结合,增强了表演的地域张力;二是舞台设计的创新,采用旋转舞台与光影分割等现代手法,通过“铜锁”意象的重复出现和冷暖灯光的切换,直观展现“金锁”的枷锁隐喻,使传统京剧的写意性与现代表演的写实性得到有机统一,演员在塑造曹七巧时,更注重巴蜀女性的“泼辣与隐忍”双重特质,让人物更具烟火气与悲剧力量。

Q:《金锁记》中曹七巧的悲剧根源是什么?

A:曹七巧的悲剧根源是多方面的,从外部看,封建礼教与男权社会对女性的压迫是根本原因:她作为女性,被兄长当作商品买卖,在姜家备受歧视,情感需求与人格尊严被完全剥夺,没有独立的经济地位和人格自由,从内部看,黄金枷锁与人性异化是直接推手:长期压抑让她将安全感寄托于金钱,对黄金的占有欲逐渐扭曲人性,从受害者变为施害者,最终用黄金锁住了自己,也毁掉了子女的幸福,她对姜季畸形的情感依赖与对现实的恐惧,让她失去了理性判断,最终在孤独与怨恨中走向毁灭,体现了封建社会个体在命运枷锁下的无力挣扎。