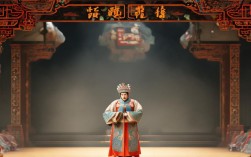

孙洪波作为当代豫剧舞台上的代表性人物,其“全场”演出始终以深厚的艺术功底、饱满的情感表达和对传统剧目的创新诠释,成为豫剧爱好者心中的经典。“全场”演出即整本大戏,要求演员在连续数小时的表演中,凭借唱、念、做、打的全面能力完成人物塑造,而孙洪波正是这一艺术形式的佼佼者,他师承豫剧常派,在继承常派高亢明丽、刚柔并济唱腔的基础上,融入自己对人物内心的理解,形成了兼具传统韵味与现代审美风格的艺术特色。

在唱腔上,孙洪波嗓音宽厚洪亮,音域跨度极大,既能驾驭《穆桂英挂帅》中“辕门外三声炮如同雷震”的激越高亢,也能演绎《秦香莲》里“琵琶词”的悲怆婉转,他的吐字清晰如珠落玉盘,尤其注重“字正腔圆”,通过“偷字”“闪板”等技巧,使唱腔既符合豫剧板式规范,又充满情感张力,例如在《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的核心唱段,他通过节奏的快慢变化和音量的强弱对比,将花木兰的巾帼豪情与女儿心绪层层递进地展现,让观众在旋律中感受人物的成长轨迹。

念白方面,孙洪波深谙“千斤话白四两唱”的道理,无论是韵白还是方言白,都力求精准传神,他结合河南方言的语调特点,将念白处理得抑扬顿挫,既生活化又富有戏剧性,如在《七品芝麻官》中饰演的唐成,面对诰命夫人的威逼,他通过“冷笑”“拖腔”等念白技巧,将小官吏的机智与无畏刻画得入木三分,台下常因此爆发出雷鸣般的掌声。

做打功底则是孙洪波“全场”演出的另一大亮点,他身段优美,台步稳健,水袖功夫更是堪称一绝,无论是“甩袖”“抛袖”还是“跪步袖”,都展现出扎实的基本功,在《五女拜寿》中,他饰演的杨继康因家庭变故而心灰意冷,通过“背躬”“颤袖”等身段,将老迈之人的落寞与悔恨演绎得淋漓尽致,无需过多台词,仅凭动作便让观众共情,武戏方面,他在《穆桂英挂帅》中的“靠把功”同样出色,扎靠、翎子功的运用兼具力度与美感,展现了“刀马旦”的飒爽英姿。

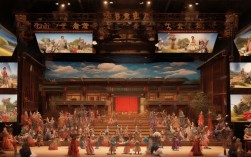

孙洪波的代表全场剧目涵盖多个经典角色,以下为其部分代表作品及亮点:

| 剧目名称 | 角色 | 经典片段/表演亮点 |

|---|---|---|

| 《穆桂英挂帅》 | 穆桂英 | “捧印”一场的唱做结合,展现挂帅决心 |

| 《花木兰》 | 花木兰 | “从军”与“凯旋”的身段对比,凸显人物成长 |

| 《秦香莲》 | 秦香莲 | “见皇姑”时的悲情控诉,唱腔催人泪下 |

| 《七品芝麻官》 | 唐成 | “告状”中的念白与步法,体现小人物智慧 |

| 《五女拜寿》 | 杨继康 | “寿堂被逐”的肢体语言,传达复杂情感 |

这些“全场”演出的成功,离不开孙洪波对剧本的深度打磨和对人物的细致揣摩,他常说:“演人物不是演行当,每个角色都有血有肉。”为此,他会查阅大量历史资料,体验生活,甚至向不同年龄段的观众请教,确保人物塑造的真实性与感染力,他的演出不仅吸引中老年戏迷,也通过创新的舞台呈现和情感表达,让年轻观众感受到豫剧的魅力,为传统戏曲的传承注入了新的活力。

在孙洪波的从艺生涯中,“全场”演出既是挑战,也是他对艺术追求的体现,他始终以“戏比天大”的态度对待每一场演出,用扎实的功底和真诚的情感,让观众在两个小时的沉浸式体验中,感受豫剧艺术的博大精深,正如他所言:“豫剧是我们的根,只有守住根,才能让这朵艺术之花常开不败。”

FAQs

-

问:孙洪波的豫剧全场演出为何能吸引不同年龄层的观众?

答:孙洪波的演出在传承传统的同时注重创新:唱腔上融合现代审美,旋律更易被年轻接受;表演中通过细腻的情感表达和生动的肢体语言,打破年龄壁垒;剧目选择兼顾经典与时代主题,如《花木兰》的家国情怀、《七品芝麻官》的正义精神,既能引发老一辈共鸣,也让年轻人感受到传统戏曲的现实意义,他通过媒体传播和剧场互动,让豫剧以更贴近生活的方式走进大众视野,实现跨代际吸引。

-

问:孙洪波在《穆桂英挂帅》中“捧印”一段的表演有何独特之处?

答:“捧印”是穆桂英从犹豫到下定决心的关键转折,孙洪波的表演独特之处在于“三重递进”:先是眼神从迷茫到坚定,配合“蹉步”展现内心的挣扎;接着唱腔用“炸音”突出“我不挂帅谁挂帅”的豪情,水袖从“掩面”到“扬起”象征破茧;最后单膝跪地捧印时,通过颤指的细微动作,传递出对国家的责任与对家人的愧疚,层次丰富,将人物复杂的心理活动立体呈现,成为该剧场的“点睛之笔”。