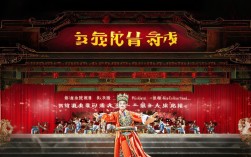

“梨园”二字,承载着中国千年的戏曲记忆,唐玄宗李隆基在宫中设立梨园,教习乐舞,自此“梨园”成为戏曲界的代称,“梨园弟子”则是对艺人的尊称,而“梦回梨园”,字面意为“回到戏曲的黄金时代”,它并非京剧本身,却与京剧有着千丝万缕的联系——更像是一扇窗,透过它,人们得以看见京剧作为戏曲集大成者的璀璨光芒,感受传统文化的深厚底蕴。

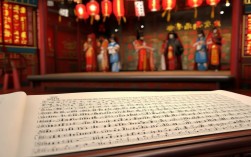

“梦回梨园”常以京剧为核心载体,京剧形成于19世纪的北京,融合了徽剧、汉剧、昆曲、秦腔等剧种的艺术精华,被誉为“国粹”,在“梦回梨园”的主题演出中,经典京剧剧目往往是重头戏:梅兰芳的《贵妃醉酒》里,一颦一笑皆是风情;程砚秋的《锁麟囊》中,唱腔婉转尽显悲悯;马连良的《空城计》里,老生唱腔沉稳如山,这些剧目通过京剧独特的“唱、念、做、打”艺术手段,将历史故事、人物情感演绎得淋漓尽致,让观众仿佛穿越时空,亲历梨园盛景。

“梦回梨园”是对京剧艺术全方位的呈现,它不仅包括舞台表演,还可能涵盖京剧服饰、脸谱、道具、音乐等元素,精美的京剧服饰——蟒袍、靠旗、云肩,通过针线交织的龙凤、祥云图案,展现皇家的威严与角色的身份;夸张的脸谱——红脸关羽的忠义、白脸曹操的奸诈、黑脸包公的正直,以色彩符号勾勒人物性格;伴奏中的京胡、月琴、锣鼓,以或激昂或婉转的旋律,推动剧情发展,这些元素共同构成了京剧独特的艺术语言,而“梦回梨园”正是将这些语言串联起来,让观众在沉浸式体验中读懂京剧之美。

“梦回梨园”承载着京剧传承的文化使命,在当代,传统戏曲面临观众老龄化、传播方式单一等挑战,“梦回梨园”通过创新表达,让京剧以更贴近年轻人的面貌出现,结合现代多媒体技术,在舞台上投影出虚实结合的宫廷场景;将京剧唱段融入流行音乐,创作出“国风”歌曲;甚至在短视频平台推出“梦回梨园”系列短剧,用通俗的故事解读京剧经典,这些尝试不仅保留了京剧的“根”,更为其注入了“新”,让更多人愿意走进剧场,了解京剧,爱上戏曲。

| 对比维度 | 梦回梨园 | 京剧 |

|---|---|---|

| 概念范畴 | 文化主题/体验概念 | 具体戏曲剧种 |

| 表现形式 | 演出、展览、活动、多媒体等 | 舞台表演、教学、研究等 |

| 文化意义 | 回望传统、创新传播、文化体验 | 国粹艺术、文化符号、历史传承 |

“梦回梨园”并非京剧,却与京剧密不可分,它是京剧艺术的“放大镜”,让更多人看见其魅力;是京剧传承的“桥梁”,连接传统与现代;更是文化自信的“载体”,让戏曲之美在新时代焕发光彩,当我们谈论“梦回梨园”时,其实是在谈论一种对传统文化的向往,而京剧,正是这种向往中最动人的篇章。

FAQs

-

“梦回梨园”是否只包含京剧?

不一定。“梦回梨园”作为一个文化主题,核心虽常以京剧为主,但也可能融合其他戏曲元素,如昆曲的婉约、越剧的柔美、川剧的变脸等,旨在展现中国传统戏曲的整体魅力,而非局限于单一剧种。

-

“梦回梨园”对京剧传承有什么实际意义?

“梦回梨园”通过创新传播方式和沉浸式体验,打破了京剧“高冷”的刻板印象,它既保留了京剧的传统艺术精髓,又借助现代科技和流行文化吸引年轻观众,扩大了京剧的受众群体,为京剧的活态传承注入了新的活力。