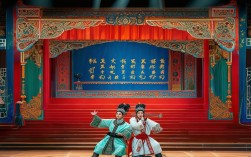

京剧身段表演是中国传统戏曲艺术的核心载体,它以程式化的形体动作塑造人物、叙述故事,是“无声之戏,有情之舞”的集中体现,京剧身段表演中包括手、眼、身、法、步五大核心要素,以及与之配套的道具运用、节奏把控和情感表达,共同构建起京剧独特的艺术语言体系。

手部身段是京剧表演的重要“表情工具”,演员通过不同的手型与手势传递细腻情感,常见手型有“兰花指”“剑指”“虎爪掌”等:兰花指指尖轻翘,多表现闺阁少女的娇羞或文人的儒雅,如《贵妃醉酒》中杨贵妃端酒杯时的指尖微颤;剑指食指中指并拢,指尖朝前,常用于表现人物的决绝或指向性动作,如《三岔口》中任堂惠摸黑时的“指路”;虎爪掌五指张开如爪,多用于表现武将的愤怒或妖魔的凶狠,如《艳阳楼》中高登的“霸王扯旗”,手势的动态变化同样关键,如“云手”通过双手交替画圆,配合腰部转动,既能表现行路时的风尘,也能展现思索时的沉静,是连接全身动作的枢纽。

眼部身段被称为“心灵的窗户”,京剧讲究“眼随手转,神随眼动”,眼神的表达分为“凝神”“远眺”“斜视”“瞟”等多种:凝神时目光专注,多表现人物深思或警惕,如《空城计》诸葛亮在城楼抚琴时的眼神;远眺时目光放远,配合身体前倾,可表现眺望远方或期盼,如《武家坡》王宝钏在寒窑中远眺丈夫归来的眼神;斜视时眼神略带不屑,多用于表现人物的轻蔑或挑衅,如《红娘》中红娘戏老夫人的眼神,眼神需与面部表情协同,如“喜”时眉眼弯弯,“怒”时瞪目圆睁,“悲”时眼含泪光,形成“形神兼备”的表演效果。

身部身段以躯干为核心,涵盖立、坐、卧、转等多种姿态,站姿讲究“立腰拔背”,如青衣角色需含胸垂肩,表现端庄温婉;武生则需挺胸抬头,展现英武气概,坐姿有“端坐”“跪坐”“盘坐”之分,如《宇宙锋》赵艳容装疯时的“跪坐”,配合颤抖的肩膀,表现内心的惊恐,卧姿中最具代表性的是“卧鱼”,演员单腿盘屈,身体侧卧,如《贵妃醉酒》中杨贵妃闻花时的卧鱼,既展现身段的柔美,又暗合人物醉态,身段的转动则强调“以腰为轴”,如“鹞子翻身”时腰部发力,带动身体旋转,动作轻盈流畅,多用于表现人物的激动或躲闪。

法部身段指表演的法则与节奏,包括“起承转合”的程式化动作和“快慢相间”的节奏把控,程式化动作如“起霸”,通过整冠、束带、提甲、亮相等一系列动作,表现武将出征前的威武气势;“走边”则通过轻捷的台步、配合眼神的瞟视,表现夜行侠客的机警,节奏方面,文戏身段舒缓,如《霸王别姬》中虞姬的剑舞,动作柔美缓慢,突出悲情氛围;武戏身段急促,如《长坂坡》赵云的“趟马”,动作快速有力,展现战场厮杀的激烈,演员需根据剧情调整节奏,做到“慢而不拖,快而不乱”。

步部身段是演员舞台移动的基础,不同角色步法各异,台步中最基础的是“圆场”,演员小步快速移动,身体保持平稳,表现行路或追逐,如《天女散花》中天女的圆场,似行云流水,武生常用“趋步”,步幅大、速度快,展现矫健身手;青衣常用“慢步”,步幅小、速度缓,突出端庄稳重;丑角常用“矮子步”,蹲身行走,动作滑稽诙谐。“蹉步”表现踉跄,“跪步”表现悲泣,“跳步”表现喜悦,步法与情感紧密结合,使舞台表演更具层次感。

道具身段是京剧身段的延伸,水袖、翎子、马鞭等道具通过演员的肢体动作赋予生命,水袖是“手的延长”,通过“甩、扬、绕、抖”等动作,可表现人物的喜、怒、哀、乐,如《锁麟囊》薛湘灵挥水袖表现羞愧;翎子功是武生的必备技能,通过翎子的抖动、旋转表现人物情绪,如《吕布与貂蝉》中吕布见貂蝉时翎子的颤动,暗藏得意;马鞭虽无实物,但通过“提鞭”“扬鞭”“策马”等动作,虚拟骑马场景,展现“无物之象”的艺术魅力。

| 身段要素 | 代表动作/角色 | |

|---|---|---|

| 手 | 手型(兰花指、剑指等)、手势(云手、霸王扯旗等) | 《贵妃醉酒》杨贵妃兰花指端酒 |

| 眼 | 凝神、远眺、斜视等眼神,与面部表情协同 | 《空城计》诸葛亮凝神抚琴 |

| 身 | 站姿、坐姿、卧姿(如卧鱼)、转动(鹞子翻身) | 《霸王别姬》虞姬剑舞身段 |

| 法 | 程式化动作(起霸、走边)、节奏把控(快慢相间) | 《长坂坡》赵云趟马急促节奏 |

| 步 | 圆场、趋步、慢步、矮子步等,结合情感 | 《天女散花》天女圆场流畅 |

| 道具 | 水袖、翎子、马鞭等道具的运用技巧 | 《吕布与貂蝉》吕布翎子颤动 |

京剧身段表演通过手、眼、身、法、步的协调统一,结合道具与节奏,将人物情感与故事情节具象化,形成“无声不歌,无动不舞”的艺术境界,是京剧历经百年仍魅力不减的核心所在。

FAQs

-

京剧身段与舞蹈有何本质区别?

京剧身段强调“程式化叙事”,每个动作都有固定含义(如“起霸”表现武将威武),且需与唱、念、打紧密结合,服务于剧情;而舞蹈更侧重抒情与美感,动作更具自由性,独立性较强,京剧身段的生活化痕迹更重,是对日常动作的提炼与美化,舞蹈则更注重艺术化的夸张与创造。 -

为何京剧身段训练需从“眼神”入手?

眼神是京剧身段的“灵魂”,京剧讲究“一身之戏在于脸,一脸之戏在于眼”,眼神能精准传递人物内心(如惊恐、喜悦、愤怒),且引导观众注意力,是情感表达的枢纽,训练时需先练“凝神”“转睛”,再结合手势、身段,做到“眼随手转,神随眼动”,否则即使动作标准,也会缺乏感染力。