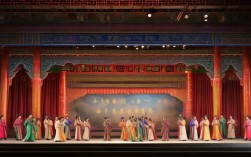

京剧《刘兰芝》取材于汉乐府长诗《孔雀东南飞》,以东汉末年庐江府小吏焦仲卿之妻刘兰芝的悲剧命运为主线,通过京剧艺术的程式化演绎,将封建礼教压迫下的爱情绝唱展现得荡气回肠,该剧不仅保留了原诗“君当作磐石,妾当作蒲苇”的忠贞内核,更以声腔、身段、念白等京剧手法,赋予古老故事以舞台生命力,成为传统戏中兼具文学性与观赏性的经典之作。

剧情以刘兰芝“被遣归”为转折,铺展了她与焦仲卿从琴瑟和鸣到生死相随的全过程,开篇兰芝“鸡鸣入机织,夜夜不得息”的勤劳,与焦母“此妇无礼节,举动自专由”的苛责形成尖锐矛盾;仲卿“府吏默无声,再拜还入户”的懦弱妥协,又与兰芝“仍更被驱遣,何言复来还”的刚烈隐忍构成张力,直至兰芝归家后“阿母大拊掌,不子胜鄙夷”的逼嫁,最终以“举身赴清池”“自挂东南枝”的惨烈收场,将封建家长制与礼教对个体的摧残推向极致,全剧冲突层层递进,无大奸大恶,却在日常的“礼”与“情”撕扯中,更显悲剧的深刻。

人物塑造上,刘兰芝的“刚”与“柔”在程式表演中尤为动人,她的“柔”体现在【二黄慢板】“指腹为婚焦家配,谁料婆媳结怨仇”的婉转唱腔中,嗓音清亮而含悲,水袖轻拂间尽显温婉;而“刚”则在“妾有绣腰襦,葳蕤自生光”的念白中爆发,字字铿锵,眼神凌厉,将“宁为玉碎”的傲骨具象化,焦仲卿的“痴”与“懦”则通过【西皮原板】与【摇板】的转换呈现:“兰芝妻你休要怨母后”的恳求带出无奈,“卿当日胜贵,吾独向黄泉”的决绝又显深情,焦母虽未全程登场,但其“长府吏”的威严通过“吾意久怀忿,汝岂得自由”的厉声斥责与拂袖而去的身段,成为无形的压迫符号,封建家长的专横跃然台上。

艺术表现上,该剧充分彰显京剧“以歌舞演故事”的本体特征,唱腔设计上,刘兰芝的【二黄】唱段苍凉悲怆,如“十三能织素,十四学裁衣”的叙事段落,旋律如泣如诉,配合“颤音”“擞音”的运用,将兰芝的委屈与坚韧融于声腔;焦仲卿的【西皮】则高亢激越,与兰芝的【二黄】形成“男刚女柔”的声部对比,暗示二人性格与命运的错位,身段表演中,“机织”一段以虚拟动作配合鼓点,模拟穿梭引线,将“三日断五匹”的辛劳可视化;“投池”前的大段“水袖功”,从垂落至扬起,配合眼神的涣散与凝聚,将人物从绝望到决绝的心理变化外化为舞台动态,舞台美术虽以一桌二椅为基底,却通过灯光的明暗切换(如兰芝遣归时的冷光与回忆成婚时的暖光),强化了时空对比与情感冲击。

主题上,《刘兰芝》不仅是对爱情的礼赞,更是对封建礼教的血泪控诉,兰芝的“守节”与“抗命”,看似矛盾,实则统一于对“人”的尊严的坚守——她既守夫妻情分之“节”,更抗封建强权之“命”,这种双重性使角色超越了传统“烈女”的扁平化,成为具有现代性思考的悲剧符号,当二人魂魄于“化蝶”的虚写中重逢,悲剧中又升腾出对自由与永恒的向往,这正是京剧艺术化古典为现代的感染力所在。

相关问答FAQs

Q1:京剧《刘兰芝》与其他剧种(如越剧、黄梅戏)改编的《孔雀东南飞》相比,艺术特色有何不同?

A1:京剧《刘兰芝》更强调程式化的“歌舞演故事”,唱腔以【二黄】【西皮】为核心,声腔苍劲高亢,身段功架繁重(如水袖、髯口功),凸显“国剧”的庄重与写意;越剧改编则侧重抒情,唱腔婉转柔美,表演贴近生活,如“楼台会”等场次以“对唱”深化情感;黄梅戏则更具乡土气息,唱腔质朴明快,语言通俗,擅长用载歌载舞的“小戏”手法表现民间生活,三者因剧种美学差异,使同一故事呈现出京剧的“悲怆”、越剧的“缠绵”、黄梅戏的“鲜活”。

Q2:刘兰芝形象为何能成为京剧旦角经典?她的哪些特质打动现代观众?

A2:刘兰芝的经典性在于其“多棱性格”——她既是“妇顺”的践行者(勤劳、孝顺),又是“妇道”的反叛者(拒改嫁、抗强权),这种矛盾统一使角色立体丰满,舞台表演中,唱腔的“悲而不伤”、身段的“柔中带刚”,让传统旦角技艺有了情感支点,现代观众则因其对“个体尊严”与“情感自由”的追求产生共鸣:在封建枷锁下,她以“举身赴清池”的决绝捍卫“情”的价值,这种对自我意志的坚守,跨越时空直击当代人对平等、真爱的向往。