《失子惊疯》是传统京剧中的经典悲旦戏,属青衣行当的重头戏,以“情”为核、以“疯”为戏,通过细腻的唱念做打,展现母亲在失子后精神崩溃的全过程,被誉为京剧悲剧艺术的“活化石”,全剧结构严谨,从“盼子”到“失子”,再到“寻子”“疯癫”,层层递进,将人物情感推向极致,既有传统程式化的表演规范,又有高度写意化的情感表达,堪称京剧“以形传神”的典范。

从云端跌入深渊的母亲悲剧

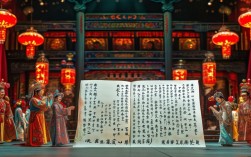

全剧以古代市井生活为背景,主角胡氏(或称金玉奴、李氏,不同版本有异)本是贤良淑德的已婚女子,与丈夫恩爱有加,婚后喜得贵子,本以为家庭美满,却因一场突如其来的灾祸打破平静,剧情开篇常以“产子”“贺喜”等温馨场景铺垫,展现胡氏初为人母的喜悦与对未来的憧憬——她怀抱婴儿逗趣,轻哼摇篮曲,眼神温柔如水,水袖轻扬间满是母性的光辉。

平静之下暗流涌动,或因家仆勾结外敌、或因强盗入室抢劫、或因奸人陷害(版本细节因流派而异),襁褓中的婴儿在胡氏不备时被抢走,当她发现孩子失踪,瞬间从天堂坠入地狱:先是愣在原地,手中的衣物滑落而不自知;继而发出一声凄厉的惊呼,如利刃划破寂静;随后发疯般冲出门外,不顾一切地呼喊“我儿”。

寻子过程是全剧的情感高潮,胡氏历经风霜雨雪,走过大街小巷,从清晨到日暮,从希望到绝望,她向路人哭诉,却被当作疯子;她爬上高塔眺望,却只见空旷的田野;她甚至在寒风中昏厥,醒来后仍紧攥着孩子的襁褓碎片,当所有寻找都化为泡影,精神防线彻底崩塌:她时而痴痴地笑,仿佛孩子仍在怀中;时而捶胸顿足,痛斥命运不公;时而对着空气喃喃自语,模仿孩子的咿呀学语,在“疯癫”的状态中,她完成了从“母亲”到“失魂者”的悲剧蜕变,留给观众无尽的唏嘘。

表演艺术:程式与情感的极致融合

《失子惊疯》之所以成为经典,核心在于其对“疯癫”的程式化表达——既非真疯的失控,也非伪疯的做作,而是通过京剧“唱念做打”的规范化手段,将人物内心的撕裂感外化为可观赏的舞台艺术。

唱腔:以声传情,字字泣血

唱腔是胡氏情感宣泄的主渠道,全剧板式丰富,从【导板】的苍凉起调,到【慢板】的缠绵悱恻,再到【散板】的无序癫狂,形成强烈的情绪对比,失子初期的“一见姣儿悲声放”【导板】,以高亢的拖腔表现瞬间的惊骇,尾音骤然下坠,仿佛心脏骤停;寻子时的“叫一声我儿回来吧”【慢板】,节奏放缓,每个字都带着哭腔,气息颤抖如秋风中的残叶;疯癫后的“手扶廊柱泪满腮”【散板】,则打破板眼束缚,时断时续,忽高忽低,模仿精神错乱时的语无伦次,程砚秋先生演此剧时,更以“脑后音”和“擞音”表现悲愤,声音如裂帛,直击人心。

念白:韵白京白交织,疯态毕现

念白是刻画“疯癫”的关键,胡氏的念白以韵白(戏曲中规范的念白)为主,表现正常时期的温婉;疯癫后则大量融入京白(北京方言念白),语气急促、重复、无逻辑,甚至夹杂着孩子的咿呀声,如她对路人说“您看见我儿了吗?梳着冲天小辫,穿着红兜兜……哦?兜兜在这儿呢!”说着从怀中掏出根本不存在的兜兜,眼神时而明亮时而呆滞,通过念白的节奏变化,将“疯”的层次感展现得淋漓尽致。

做表:身段水袖,写意传神

“做”与“表”是《失子惊疯》的视觉核心,尤其“水袖功”的运用堪称一绝,胡氏的水袖在不同阶段有不同寓意:正常时,水袖轻拂,是母性的温柔;失子时,水袖猛地甩出,如断线风筝,象征希望的崩塌;寻子时,水袖在地上拖拽,沾满尘土,暗示她的卑微与狼狈;疯癫时,水袖乱舞,时而如蝶翼纷飞,时而如绳索缠身,表现内心的挣扎。“踉跄步”“僵尸倒”“抢背”等身段,生动再现了她跌跌撞撞寻子的状态——一个趔趄摔倒,却本能地用身体护住“怀中”的孩子;爬起时头发散乱,衣衫不整,却仍固执地向前伸手,仿佛要抓住转瞬即逝的幻影。

行当与流派:青衣的“悲”与“媚”

作为青衣戏,胡氏的表演要求“唱做俱佳”,既要体现“端庄娴静”的大家闺秀风范,又要展现“悲愤癫狂”的情感爆发,不同流派对此剧有不同诠释:梅派尚“柔”,以婉转唱腔表现哀而不伤;程派尚“悲”,以顿挫唱腔突出悲愤苍凉;尚派尚“劲”,以挺拔身段展现刚烈与脆弱的矛盾,但无论何种流派,核心都是“情先于技”——用技巧承载情感,而非炫技。

以下为胡氏情绪变化与表演手法的对应表,直观呈现程式化表达的魅力:

| 情绪阶段 | 核心状态 | 唱腔板式 | 身段动作 | 眼神表现 |

|---|---|---|---|---|

| 盼子期 | 喜悦、憧憬 | 【原板】【二六】 | 怀抱婴儿轻晃,水袖柔拂 | 温柔含笑,目光如水 |

| 失子惊骇期 | 震惊、否认 | 【导板】【回龙】 | 呆立,衣物滑落,水袖猛甩 | 瞳孔放大,目光呆滞 |

| 寻子焦灼期 | 急切、绝望 | 【快板】【散板】 | 四处张望,跌跌撞撞,水袖拖地 | 目光游移,时而圆睁时而流泪 |

| 疯癫崩溃期 | 混乱、幻觉 | 【散板】【哭头】 | 手舞足蹈,模仿育儿,水袖乱舞 | 呆滞与惊恐交替,时而空灵 |

传承与价值:悲剧艺术的永恒回响

《失子惊疯》的源头可追溯至明清时期的“时事剧”,后经京剧前辈艺人的打磨,成为旦角必修的“开蒙戏”,早期由“通天教主”王瑶卿整理定腔,梅兰芳、程砚秋、尚小云、荀慧生“四大名旦”均曾演绎,各具特色:梅兰芳的表演“哀而不伤”,重在情感的含蓄表达;程砚秋则“悲中见烈”,以唱腔的跌宕凸显人物的刚烈;尚小云的“疯癫”中带着英气,突破了传统悲旦的柔弱形象。

其艺术价值不仅在于表演技艺的精湛,更在于对人性深度的挖掘,胡氏的“疯”,不是简单的生理反应,而是封建社会底层女性在苦难中的集体缩影——当母性被剥夺,当希望被碾碎,个体的精神防线便会在极端压力下崩塌,这种悲剧力量超越了时代,让观众在共情中反思命运与人性。《失子惊疯》仍是京剧舞台上的常演剧目,李世济、李炳淑、王晶华等名家均以其为代表剧目,传承着这门古老艺术的精髓。

相关问答FAQs

Q1:《失子惊疯》中“疯癫”的表演如何体现京剧的写意性?

A1:京剧的写意性强调“以形传神,虚实结合”。《失子惊疯》的“疯癫”并非对真实疯癫的模仿,而是通过程式化的“形”表现内在的“神”,胡氏对着“不存在”的孩子喂饭,实则是通过“虚拟动作”表现幻觉;水袖的“甩、扬、抓、打”,不是简单的情绪宣泄,而是用“手”的舞蹈化语言替代语言,让观众直观感受到内心的挣扎;唱腔的“散板”打破节奏,模仿精神错乱时的语无伦次,却以“有控制的无序”传递情感,这种“源于生活,高于生活”的表演,正是京剧写意性的核心——不追求形似,而重在神似,用规范化的程式激发观众的想象力。

Q2:为什么《失子惊疯》能成为京剧经典悲剧剧目?其悲剧性体现在哪里?

A2:《失子惊疯》的经典性源于其“悲剧内核”与“艺术表达”的完美统一,其悲剧性主要体现在三方面:一是“小人物的大苦难”,胡氏是平凡的市井女性,她的失子之痛是每个母亲都能共情的极致悲伤,这种“贴近生活的悲剧”更具冲击力;二是“希望与绝望的极致反转”,从产子的喜悦到失子的绝望,情感落差巨大,形成强烈的戏剧张力;三是“疯癫中的清醒”,胡氏的疯癫看似混乱,却隐藏着对母性的执着——她记得孩子的模样,哼着摇篮曲,甚至在疯癫中仍“保护”着幻影中的孩子,这种“清醒的疯癫”让悲剧更具深度,京剧程式化表演(如水袖、唱腔)对情感的极致放大,也让该剧的艺术感染力跨越时空,成为永恒的经典。