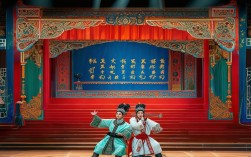

豫剧作为中国戏曲的重要剧种之一,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和浓郁的地方特色,深受中原地区乃至全国观众的喜爱,而豫剧演员的个人图片,不仅是其艺术形象的直观载体,更是戏曲文化传承与传播的重要媒介,这些图片通过定格演员的妆容、服饰、身段与神韵,将豫剧的艺术魅力凝固于瞬间,让观众在静态画面中感受到动态的戏曲张力。

从文化价值来看,豫剧演员个人图片是记录和传承豫剧艺术的“活态档案”,老一辈艺术家的图片,如常香玉大师在《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的经典扮相,眉宇间的英气与唱腔中的豪迈相得益彰,不仅展现了常派艺术的大气磅礴,更成为豫剧史上的标志性符号,青年演员的图片则承载着创新与发展的使命,他们或通过现代审美重构传统扮相,或在经典剧目中融入个人理解,让豫剧艺术在时代变迁中焕发新生,这些图片跨越时空,串联起豫剧从传统到当代的发展脉络,为后世研究提供了鲜活的视觉资料。

在拍摄艺术上,豫剧演员个人图片需兼顾戏曲的程式化美感与演员的个性化表达,豫剧的妆容讲究“三块瓦”“十字门”,脸谱的色彩与图案直接对应人物性格——红脸表忠义,黑脸示刚直,白脸喻奸佞,摄影师需精准捕捉这些细节,使观众通过面部妆容即可辨忠奸,服饰方面,豫剧的“蟒、靠、帔、褶”等行头绣工精美,水袖、翎子、雉尾等道具更是表演的延伸,拍摄时需通过光影与构图突出服饰的立体感与质感,如《穆桂英挂帅》中穆桂英的“靠旗”在逆光下熠熠生辉,既显威武又不失柔美,身段与神韵的捕捉尤为关键,豫剧讲究“手眼身法步”,演员的眼神、台步、水袖功等动态元素,需通过抓拍转化为静态画面中的“势”,朝阳沟》中银环的羞涩眼神,或《七品芝麻官》唐成诙谐夸张的表情,都能通过图片传递出人物内心的情感张力。

从呈现形式看,豫剧演员个人图片已从传统的剧照拓展为多元化的视觉表达,传统剧照多聚焦于舞台表演的瞬间,构图严谨、色彩还原度高,力求真实再现舞台效果;而现代写真则更注重艺术性与创新性,如将豫剧元素与国潮风格结合,或通过场景化拍摄营造沉浸式氛围,让年轻观众在视觉冲击中感受传统文化的魅力,短视频平台中的动态截图、直播中的精彩瞬间截图等新兴形式,进一步拓宽了豫剧演员个人图片的传播渠道,使其从剧场走向更广阔的公共空间。

| 流派/类型 | 代表演员 | 图片特点 | 文化意义 |

|---|---|---|---|

| 传统流派(常派) | 常香玉 | 经典扮相,大气沉稳,突出唱腔感染力 | 彰显豫剧“大气磅礴”的艺术风格 |

| 传统流派(唐派) | 唐喜成 | 诙谐幽默,表情生动,身段灵活 | 体现豫剧“文武兼备”的表演特色 |

| 现代新锐演员 | 小香玉 | 创新扮相,融入现代审美,贴近年轻受众 | 推动豫剧艺术与时俱进,吸引新生代 |

| 老艺术家 | 阎立品 | 细腻传神,注重人物内心刻画 | 记录豫剧“细腻婉约”的表演传统 |

豫剧演员个人图片的价值,不仅在于其艺术性,更在于其作为文化纽带的作用,它们让观众在欣赏美的同时,更深入地了解豫剧的历史底蕴与人文精神,成为戏曲文化普及与传承的重要载体,随着时代的发展,这些图片将继续以多元的形式,讲述着豫剧与演员的故事,传递着中原大地的文化自信。

FAQs

Q1:豫剧演员个人图片如何体现不同流派的特色?

A1:不同流派的豫剧演员在个人图片中通过妆容、身段、神韵等方面展现独特风格,常派演员图片多强调唱腔的气势,扮相端庄大气,眼神坚定;唐派演员则突出诙谐幽默,表情夸张生动,身段灵活多变;阎立品代表的常派闺门旦风格,则以细腻婉约著称,图片中注重眼神的含蓄与手部的柔美,通过细节刻画人物内心的柔弱与坚韧,这些差异源于各流派在表演程式、人物塑造上的不同追求,使图片成为区分流派特色的视觉标识。

Q2:拍摄豫剧演员个人图片时,如何平衡传统与创新的视觉效果?

A2:平衡传统与创新需从内容与形式两方面入手,内容上,需严格遵循豫剧的传统行当规范,如生旦净丑的妆容、服饰、道具不能偏离程式,确保人物形象的准确性;形式上,可运用现代摄影技术,如光影层次、构图创意、场景设计等,增强图片的艺术张力,传统剧目拍摄可保留舞台背景,但通过特写镜头突出眼神细节;创新拍摄则可在保留核心元素(如脸谱、水袖)的基础上,融入现代场景或国潮风格,让图片既有豫剧的“根”,又有时代的“魂”,实现传统美学与现代审美的融合。