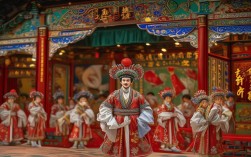

河南戏曲作为中原文化的重要载体,以其深厚的底蕴和独特的艺术魅力滋养着一代又一代人,在众多经典剧目中,《老汉背妻》以其贴近生活的剧情、生动的表演形式和浓郁的地域风情,成为深受观众喜爱的“小戏”代表,这部作品没有宏大的历史叙事,也没有曲折的宫廷斗争,而是聚焦于普通百姓的夫妻情感与生活智慧,通过“老汉背妻”这一充满生活气息的情节,将河南人民的淳朴、善良与乐观展现得淋漓尽致,堪称河南民间戏曲中的一颗璀璨明珠。

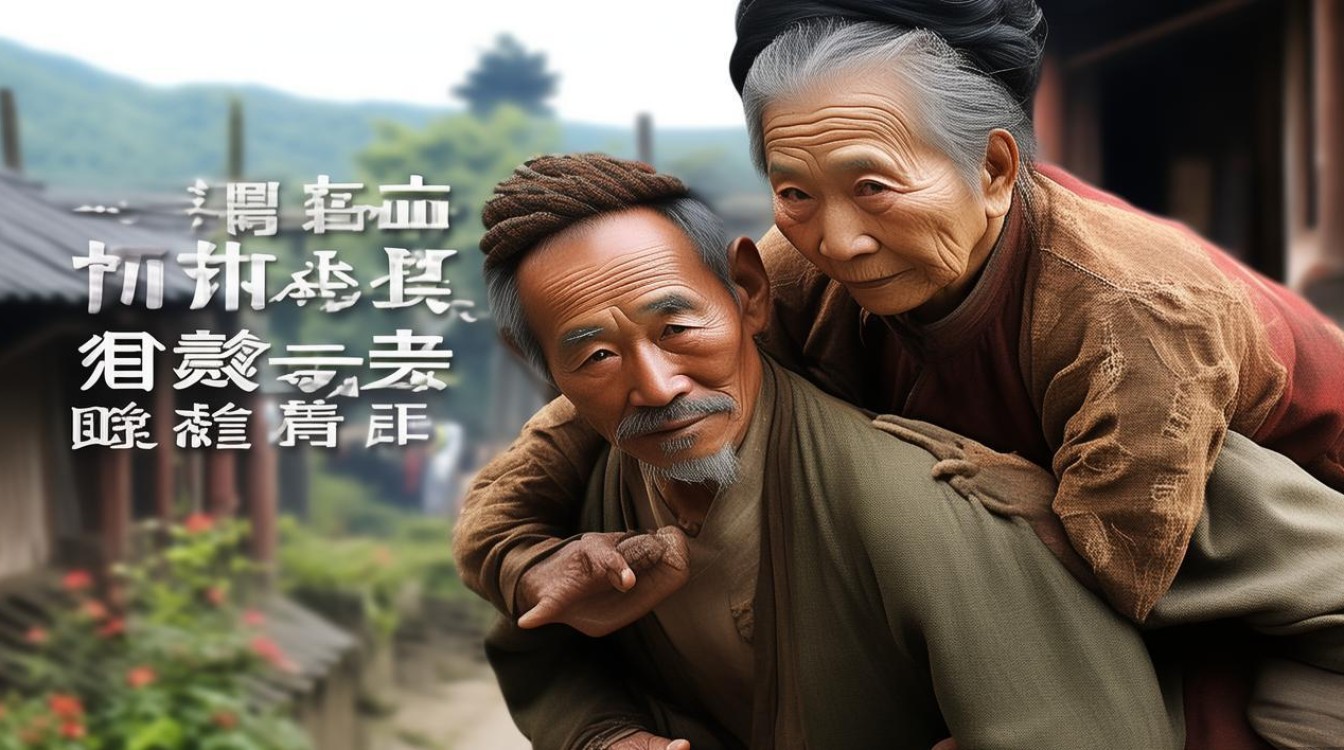

《老汉背妻》的剧情简单却充满温情:贫苦老汉王老汉与妻子李氏相依为命,妻子因常年劳累患上腿疾,行走不便,一日,妻子突感病情加重,需到十里外的镇上求医,眼看天色将晚,王老汉心急如焚,毅然决定背起妻子赶路,途中,两人历经风雨,相互扶持,老汉用幽默的言语宽慰妻子,妻子则以体贴的关怀温暖老汉,在崎岖的山路上,老汉步履蹒跚却咬牙坚持,妻子伏在丈夫背上,既心疼又感动,夫妻二人不仅及时赶到医馆,更在患难中加深了感情,让观众在平凡的故事中感受到“相濡以沫”的真谛。

这部剧目的艺术魅力,首先体现在表演技巧的“绝活”上。“老汉背妻”的核心表演形式是“背身戏”,要求演员一人分饰两角——既是佝偻着背的老汉,又是伏在背上的妻子,这需要演员具备极高的身体控制能力和表情调度能力,饰演老汉的演员需通过驼背、颤步、晃肩等动作,模拟负重前行的状态,同时通过眼神和语气,表现出老汉的疲惫、焦急与温柔;而“妻子”则需依靠服装道具(如特制的“假人”头身或巧妙的后背机关)与老汉的动作保持同步,通过细微的肢体语言(如轻拍老汉的肩、整理老汉的衣领)传递出妻子的依赖与心疼,在经典桥段“过山路”中,演员还需结合“矮子步”“跪步”等程式化动作,表现出路途的坎坷,配合打击乐的节奏,营造出紧张又温暖的氛围,让观众仿佛身临其境,为夫妻二人的遭遇揪心,也为他们的坚韧动容。

河南地方戏曲的音乐唱腔为《老汉背妻》注入了浓郁的地域风情,该剧多采用豫剧或曲剧的唱腔体系,旋律质朴明快,充满生活气息,老汉的唱腔多为苍劲有力的“豫东调”,高亢中带着沙哑,展现出底层劳动者的朴实;妻子的唱腔则婉转柔美,多用“豫西调”的抒情段落,字正腔圆中透着对丈夫的感激,在“夫妻对唱”环节,两人通过“对口”“垛板”等形式,你来我往,既展现了河南戏曲“唱念做打”的功力,又通过歌词内容的日常化(如“老汉我今年六十整,背着你走了三十里整”“腰酸腿疼我不怕,只要我的妻能好啦”)让观众感受到平凡生活中的真情实感,伴奏方面,板胡、唢呐、梆子等乐器的配合,既烘托了气氛,又强化了中原音乐的粗犷与豪迈。

从文化内涵来看,《老汉背妻》折射出河南农耕文明中“重家庭、重情义”的核心价值观,在传统社会中,底层百姓生活艰辛,夫妻间的“患难与共”是维持家庭稳定的重要纽带,剧中老汉背妻的行为,不仅是出于对妻子的爱,更是对“执子之手,与子偕老”婚姻誓言的践行,这种“不离不弃”的情感,与中原文化中“家国同构”的理念相呼应,通过小家庭的温情展现大社会的道德风尚,剧中老汉的幽默与乐观(如途中唱起小调“老天爷你下雨就下吧,我背着我妻去医她”),也体现了河南人民“穷且益坚”的生活哲学,在苦难中寻找乐趣,在困境中保持希望,这种精神特质至今仍深深影响着中原儿女。

随着时代的发展,这类传统“小戏”也面临着传承的挑战,年轻观众对传统戏曲的兴趣减弱,《老汉背妻》等剧目因剧情简单、节奏较慢,难以吸引追求快节奏娱乐的年轻人;掌握“背身戏”等绝活的老艺人逐渐减少,年轻演员因训练难度大、市场回报低而学习意愿不足,导致表演技艺面临失传风险,近年来,河南戏曲界通过“进校园”“非遗展演”等形式,让《老汉背妻》重新走进公众视野,一些院团还尝试在传统基础上融入现代舞台技术(如灯光、音效),让这部老剧焕发新的生机。

为了更直观地展示《老汉背妻》的艺术特色,以下通过表格对比其在不同河南剧种中的表演特点:

| 剧种 | 表演风格 | 代表性唱腔特点 | 道具运用 | 流行地区 |

|---|---|---|---|---|

| 豫剧 | 粗犷豪放,动作幅度大 | 豫东调高亢激昂,豫西调婉转抒情 | 老汉道具多用驼背“背壳”,妻子用软布偶 | 黄河中下游地区 |

| 曲剧 | 细腻生活化,贴近口语 | “扬调”活泼,“诗篇调”抒情 | 简化道具,注重演员身段模拟 | 河南中部及南阳地区 |

| 越调 | 朴实沉稳,程式化动作较多 | “慢板”苍凉,“流水板”明快 | 辅助性道具(如模拟担子的扁担) | 河南南部及湖北北部 |

在传承与创新的道路上,《老汉背妻》的故事内核和艺术精神始终是河南戏曲宝贵的财富,它告诉我们,真正的艺术不在于情节的曲折,而在于情感的真挚;不在于舞台的华丽,而在于对生活的深刻洞察,正如老汉背上的妻子,看似平凡的重担,却承载着最动人的真情,这正是河南戏曲穿越时空、历久弥新的生命力所在。

FAQs

Q:《老汉背妻》中的“背妻”表演有哪些独特的技巧?

A:“背妻”表演的核心技巧在于“一人分饰两角”的协调性,饰演老汉的演员需通过“驼背颤步”(模拟负重时的身体晃动)、“虚实结合”(上半身表现老汉的疲惫,下半身保持行走稳定)等动作,同时用声音区分角色(老汉的粗嗓与妻子的细嗓),演员需通过眼神的“分视”(看向前方老汉的视线与背后妻子的视线)和细微的肢体互动(如妻子轻拍老汉肩的动作),让观众感受到两个角色的存在,这需要长期的舞台训练和默契配合。

Q:为什么《老汉背妻》能在河南地区长期流传?

A:其流传原因主要有三:一是题材贴近生活,以普通夫妻的患难与共引发观众情感共鸣;二是表演形式独特,“背身戏”等绝活具有较高的观赏性,满足观众的审美需求;三是文化内涵深刻,体现了中原文化中“重情义、守承诺”的价值观,契合传统道德观念,因此历经百年仍被观众喜爱,成为河南民间戏曲的经典代表。