豫剧戏曲电影《对花枪》作为传统艺术与现代影视技术结合的典范,不仅承载了豫剧独特的艺术魅力,更通过电影语言的转化,让这部经典剧目在新时代焕发出新的生命力,该剧目源于民间传说,以隋唐时期为背景,讲述了英雄罗艺与姜桂芝因“对花枪”结缘,历经分离、重逢,最终携手抗敌的传奇故事,其中蕴含的家国情怀、儿女情长与武戏文唱的艺术特色,使其成为豫剧舞台上的常青之作,而电影改编则进一步拓宽了其传播边界与受众群体。

《对花枪》的故事核心围绕“枪”与“情”展开,少年罗艺在赶考途中,与姜桂芝以枪法论高低,二人约定“比武招亲”,罗艺以精湛枪法赢得姜桂芳心,并赠予花枪作为定情信物,然而因战乱分离,姜桂芝身怀有孕,苦守寒窑二十余载,期间更习得祖传枪法“对花枪”,武艺精进,多年后,罗艺已娶林玉娥为妻,官至总兵,与姜桂芝在战场重逢,面对原配与续弦,姜桂芝以“对花枪”与罗艺再定输赢,最终夫妻冰释前嫌,共御外敌,剧情跌宕起伏,既有“枪法对决”的紧张激烈,又有“夫妻相认”的悲欢离合,更有“家国大义”的升华,人物情感饱满,矛盾冲突鲜明,极具戏剧张力。

在豫剧舞台上,《对花枪》的艺术特色鲜明,集中体现在唱、念、做、舞的完美融合,唱腔上,豫剧特有的【二八板】【流水板】等板式被巧妙运用,姜桂芝的唱段既有女性角色的柔美婉转,又有习武之人的飒爽英气,尤其是“罗家将”等经典唱段,高亢激越中带着苍凉,将人物内心的爱恨情仇展现得淋漓尽致,念白上,以方言为基础,既生活化又富有韵律感,如姜桂芝与罗艺重逢时的对峙,字字铿锵,充满戏剧冲突,表演上,“对花枪”的武戏是全剧亮点,演员需通过精准的枪花、腾挪、翻转等动作,展现枪法的精妙与人物的性格,姜桂芝的“单枪破双枪”“鹞子翻身”等特技动作,更是对演员功底的高阶考验,服装道具也极具特色,姜桂芝的战裙绣花、罗艺的铠甲蟒袍,以及那杆象征情缘与武艺的花枪,都成为舞台视觉的焦点,既符合人物身份,又强化了艺术表现力。

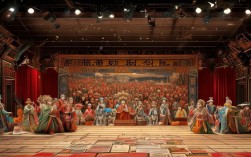

当《对花枪》从舞台走向银幕,电影改编在保留豫剧精髓的基础上,充分发挥了影视技术的优势,实现了传统艺术的现代化转译,导演通过镜头语言的丰富,将舞台上的“写意”与电影的“写实”相结合:在“比武招亲”场景中,慢镜头捕捉枪尖的寒光与二人眼神的交汇,特写镜头展现姜桂芝脸颊的红晕与罗艺的意气风发,比舞台上的远观更具代入感;在“寒窑苦守”段落,空镜头与闪回交织,用风雪、残烛等意象烘托姜桂芝的孤独与坚韧,内心戏的表达更为细腻;而在“战场重逢”的高潮部分,航拍镜头展现千军万马的宏大场面,武打设计在传统戏曲程式的基础上融入电影动作片的节奏感,枪来剑往间既有戏曲的“美”,又有电影的“真”,让观众在视听震撼中感受传统武戏的魅力,电影对音乐进行了重新编配,在保留豫剧主旋律的同时,加入交响乐元素,增强了音乐的层次感和感染力,如姜桂芝得知罗艺已娶他人时,唱段背景中低沉的弦乐与高亢的板胡交织,将人物内心的痛苦与挣扎推向高潮。

从文化传承的角度看,豫剧电影《对花枪》的意义远超一部作品本身,它既是豫剧艺术“活态传承”的实践,通过数字化手段让经典剧目得以永久保存、广泛传播;也是传统戏曲“破圈”的尝试,电影媒介打破了舞台剧在时空上的限制,吸引了更多年轻观众走进豫剧、了解豫剧,数据显示,电影上映后,线上播放量破亿,线下戏曲院线一票难求,许多观众表示“第一次看豫剧就被惊艳”“原来戏曲电影这么好看”,这印证了传统艺术与现代结合的巨大潜力。《对花枪》所传递的“忠贞不渝”“家国一体”等价值观,与当代社会的精神需求相契合,通过艺术化的表达引发观众共鸣,实现了传统文化的创造性转化。

| 对比维度 | 舞台剧《对花枪》 | 电影版《对花枪》 |

|---|---|---|

| 表现形式 | 程式化表演,虚拟布景,演员与观众直接互动 | 镜头语言,实景拍摄,蒙太奇剪辑,特写与远景结合 |

| 视觉呈现 | 服装道具写意化,灯光聚焦于表演区域 | 服装道具细节化,场景真实,光影营造氛围 |

| 音乐处理 | 现场伴奏,唱腔为主,打击乐强化节奏 | 后期混音,交响乐融入,音效增强沉浸感 |

| 受众体验 | 观众需具备戏曲欣赏基础,现场感强 | 大众化传播,降低欣赏门槛,情感代入更直接 |

| 传播范围 | 受限于剧场演出,区域性传播为主 | 通过院线、网络平台,覆盖全国乃至海外观众 |

相关问答FAQs

Q1:《对花枪》剧名中的“对花枪”有何特殊含义?

A:“对花枪”既是剧中的核心情节,也是贯穿全线的象征符号,从情节上看,它是罗艺与姜桂芝初次相遇时的“比武招亲”之约,枪法的高低决定姻缘;从情感上看,它是二人分离多年后重逢的“定情信物”,也是化解误会、重归于好的“试金石”,罗艺能否以当年花枪的技艺打动姜桂芝,直接关系到夫妻关系的走向,从文化内涵上看,“花枪”不仅是一种兵器,更代表了姜桂芝的女性力量——她凭借“对花枪”的技艺在乱世中自保,并以此赢得尊重,打破了传统女性柔弱的刻板印象,成为豫剧舞台上独特的“女英雄”形象。

Q2:豫剧电影《对花枪》在改编过程中,如何平衡传统戏曲的“程式化”与电影的“写实性”?

A:改编团队在“守正创新”原则下,通过三方面实现平衡:一是“形神兼备”,保留戏曲的“唱念做打”核心程式,如姜桂芝的枪花、水袖功等经典动作,确保豫剧的“神韵”不失;二是“技术服务于情感”,在武打场面中,电影镜头虽可展现更真实的打斗,但仍以戏曲的“写意”美学为基调,避免过度写实破坏戏曲韵味,对花枪”对决时,镜头聚焦于枪杆的碰撞与眼神的交流,而非血腥的细节;三是“叙事节奏优化”,舞台剧的线性叙事在电影中被调整为“时空交错”,通过闪回交代姜桂芝的寒窑岁月,增强故事的层次感,但关键唱段(如“罗家将”)仍以完整形式呈现,确保戏曲音乐的完整性,这种平衡既让电影观众感受到传统艺术的魅力,又让戏曲爱好者看到经典的焕新,实现了“老戏新看”的双重效果。