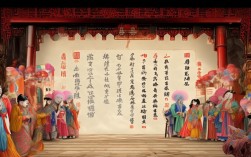

京剧《胭脂宝褶》是传统老生行当的经典剧目,取材于明代传奇,讲述太常寺博士马远被贬后,其子马锦以卖胭脂为名,暗中传递血书“胭脂宝褶”,最终揭露奸臣、为父鸣冤的故事,该剧唱腔设计丰富,既有老生唱腔的苍劲古朴,又有叙事与抒情的巧妙融合,其曲谱承载着京剧传统声腔艺术的精髓,是研究老生表演艺术的重要文本。

《胭脂宝褶》的曲谱以工尺谱为主要记录方式,后逐渐发展为简谱与五线谱对照版本,便于现代学习者理解,其唱腔以“西皮”“二黄”为主要声腔体系,辅以“反西皮”“南梆子”等辅助板式,通过不同节奏、速度的变化,塑造人物性格、推动剧情发展,全剧核心唱段集中在马锦的“卖胭脂”情节,通过大段唱腔展现其机智与忠孝,店主带路龙凤店”“家住金陵城不远”等唱段已成为老生行当的“必修课”。

从板式结构看,《胭脂宝褶》曲谱涵盖京剧老生唱腔的主要板式,西皮原板作为基础板式,节奏平稳,一板一眼,常用于叙事,如马锦初到龙凤店时的“店主带路龙凤店,胭脂宝褶铺面前”,唱词以七字、十字句为主,旋律简洁明快,字腔结合紧密,突出“说唱”特点,西皮慢板则用于抒发情感,速度舒缓,一板三眼,如“家住金陵城不远,太常博士马锦男”,拖腔婉转,尤其是“锦”字的长拖腔,运用“擞音”技巧,表现人物内心的沉郁与坚定,西皮流水板节奏明快,有板无眼,多用于表现紧张或激动的情绪,如“圣明君观宝褶龙心大悦”,唱词密集,旋律跳跃,通过“垛字”句式增强叙事张力,二黄唱腔则多用于庄重或悲情的场景,如马锦回忆身世时,二黄原板“老太远遭奸贼谗言陷害”,旋律低回,节奏沉稳,通过“脑后音”的运用,凸显老生唱腔的苍劲之气。

经典唱段“店主带路龙凤店”是西皮原板的典型代表,曲谱中“店”(do)、“主”(re)、“带”(mi)、“路”(fa)、“龙”(sol)、“凤”(la)、“店”(sol)的音阶走向,符合西皮原板“宫-商-角-徵-羽”的调式特点,每个字腔的时值分配严格遵循“眼起板落”的规律,如“店”字为“眼”起,时值半拍,“带”字为“板”起,时值一拍,形成“弱-强”的节奏对比,而“家住金陵城不远”的西皮慢板,曲谱中“家”(sol)、“住”(la)、“金”(do)、“陵”(re)、“城”(mi)、“不”(fa)、“远”(sol)的旋律线呈波浪式起伏,“远”字的拖腔长达六拍,通过“上滑音”“下滑音”的装饰,使情感表达更为细腻。

《胭脂宝褶》曲谱的传承离不开历代老艺术家的加工与打磨,早期如余叔岩版本,注重“巧”与“俏”,唱腔中多运用“擞音”“颤音”,使旋律更具韵味;马连良则在此基础上融入“俏巧”与“流畅”,节奏处理更为舒展,如“圣明君观宝褶”一句,马派版本将“龙心大悦”的“悦”字拖腔缩短,改为“直腔”,更显洒脱,现代整理的曲谱通常会标注不同流派的处理差异,如《中国京剧经典唱腔伴奏》中,便在曲谱旁附注余、马两派的装饰音记号,为学习者提供参考。

《胭脂宝褶》曲谱中的“过门”设计也颇具特色,西皮原板的过门以“5 6 1 2 3 5”为骨架,节奏规整,与唱腔形成呼应;二黄过门则多采用“2 3 5 6 1 2”的下行旋律,营造深沉氛围,这些过门不仅是唱腔的间隔,更是情绪的铺垫,如马锦献宝褶前的“小过门”,通过渐强的力度变化,将紧张感推向高潮。

相关问答FAQs

Q1:《胭脂宝褶》曲谱中,老生唱腔的“脑后音”如何通过曲谱体现?

A1:“脑后音”是老生唱腔的重要技巧,发声时气息沉入丹田,声音从后脑部共鸣发出,使音色浑厚有力,在《胭脂宝褶》曲谱中,“脑后音”多体现在二黄唱腔的长音拖腔处,如“老太远遭奸贼谗言陷害”的“陷”字,曲谱标记为“sol(四拍)”,实际演唱时需将“sol”音处理为“sol→fa→mi”的下滑音,同时保持气息的稳定,使声音从“脑后”送出,形成“立音”效果,部分曲谱还会在音符旁标注“脑后”或“立”字提示,帮助学习者掌握技巧。

Q2:初学者如何根据《胭脂宝褶》曲谱练习唱段?

A2:初学者练习时,可分三步进行:熟悉曲谱中的板式节奏,如西皮原板的“一板一眼”(2/4拍),通过打拍子掌握“眼起板落”的规律;逐句练习字腔结合,注意京剧“字正腔圆”的原则,如“店主带路”中的“店”字为去声,曲谱中对应“re”,需唱得短促有力,“带”字为上声,对应“mi”,需先降后升,体现“上声拐调”的特点;结合音频模仿,对比余叔岩、马连良等名家的演唱版本,重点模仿其“擞音”“颤音”等装饰音处理,同时注意气口的安排,如“家住金陵城不远”一句,可在“金陵”后换气,使拖腔更加从容,练习过程中需循序渐进,先慢后快,先准后美,避免急于求成导致发音偏差。