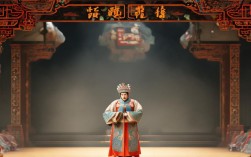

京剧作为中国传统戏曲艺术的集大成者,其人物塑造与脸谱艺术堪称核心灵魂,京剧人物依据性别、年龄、性格、身份等划分为“生、旦、净、丑”四大基本行当,每个行当下又细分出不同类型,通过扮相、唱腔、身段共同构建起鲜活的艺术形象,而脸谱,则是净、丑行当面部化妆的集中体现,以夸张的色彩和图案成为京剧最具辨识度的视觉符号,与人物性格、命运紧密相连。

京剧人物:行当分明,各具神韵

京剧人物通过行当分工实现精准的类型化表达,让观众在开篇即可对角色形成初步认知。

生行是京剧中的男性角色统称,分为老生、小生、武生等,老生扮演中年以上男性,注重唱功与气度,如《空城计》中足智多谋的诸葛亮,戴髯口、穿蟒袍,唱腔苍劲沉稳;小生则表现青年男性,唱腔清亮,动作儒雅,《西厢记》中的张生即为典型;武生以武打见长,分长靠武生(如《长坂坡》中的赵云,扎靠旗、持银枪,展现大将风度)与短打武生(如《三岔口》中的任堂惠,动作轻捷灵动)。

旦行是女性角色总称,细分更为复杂:青衣(正旦)多表现端庄贤淑的已婚女性,如《霸王别姬》中的虞姬,唱腔婉转,身段柔美;花旦则扮演活泼灵动的年轻女子,如《红娘》中的红娘,念白清脆,表情丰富;武旦(刀马旦)擅长武打,《穆柯寨》中的穆桂英英姿飒爽,靠旗、马鞭是其标志性道具;老旦老年女性,用本嗓演唱,如《打龙袍》中的李后,唱腔苍老悲凉。

净行俗称“花脸”,以面部化妆和宏亮唱腔为特色,多表现性格、品质或相貌有特异之处的男性,如《铡美案》中的包拯,额头上绘月牙,象征“日断阳、夜断阴”;《野猪林》中的林冲,脸谱黑白相间,展现其刚正与隐忍。

丑行是喜剧角色,文丑(方巾丑、袍带丑等)以念白和表情见长,如《群英会》中的蒋干,摇扇弄姿,滑稽可笑;武丑则擅长翻打跳跃,如《三岔口》中的刘利华,动作敏捷,诙谐幽默。

脸谱:色彩的密码,性格的图腾

脸谱是净、丑行当的“第二张脸”,通过色彩、图案、线条的象征,将人物性格、身份、命运直观呈现。

色彩的象征意义是脸谱的核心,京剧脸谱常用颜色及其寓意如下(部分):

| 颜色 | 象征意义 | 代表人物 |

|---|---|---|

| 红 | 忠义、勇猛 | 关羽(红整脸) |

| 黑 | 刚直、勇猛 | 包拯、张飞 |

| 白 | 奸诈、多疑 | 曹操、严嵩 |

| 蓝 | 刚猛、桀骜 | 窦尔敦 |

| 绿 | 勇猛、莽撞 | 程咬金 |

| 黄 | 凶暴、心计 | 典韦 |

| 金/银 | 神仙、妖怪 | 如来、孙悟空 |

关羽的“红脸”象征其“忠义千秋”,曹操的“白脸”凸显其“奸雄”本色,张飞的“黑脸”体现其“粗中有细”,除色彩外,脸谱的图案也极具深意:包拯额头的“月牙”象征“日断阳、夜断阴”,象征其明辨是非;项羽的“哭丧脸”暗示其悲剧命运;姜维的“太极图”脸谱则展现其智勇双全。

脸谱的绘制工艺分为“勾脸”(用笔勾勒,如包拯)、“揉脸”(用手涂抹,如关羽)、“抹脸”(以粉底为主,如曹操),不同工艺对应不同角色性格,共同形成“观脸识人”的审美传统。

人物与脸谱:形神合一的艺术表达

京剧人物与脸谱相辅相成,脸谱是人物性格的“视觉放大器”,净行通过夸张的脸谱强化人物特质,如曹操的白脸让“奸诈”深入人心;丑角的小花脸(如豆腐块、三花脸)则通过诙谐的妆容凸显喜剧效果,而生、旦行当不勾脸谱,用“素面”或淡彩突出“以形传神”,通过眼神、身段传递情感,体现京剧“虚实相生”的美学追求。

这种“行当分类+脸谱象征”的体系,使京剧人物既具有类型化的辨识度,又在具体剧目中展现出鲜个性,成为中华传统文化“善恶分明、忠奸立辨”价值观的艺术载体。

FAQs

问:京剧脸谱的颜色是否严格遵循固定象征?有没有例外?

答:京剧脸谱的色彩象征大多有固定规律,但并非绝对,例如红色多表忠义,但《法门寺》中刘媒婆的红脸则表现其市井泼辣;白色多表奸诈,但《宇宙锋》中的赵艳容因装疯而抹白脸,并非奸邪,例外情况需结合具体剧情和人物行为综合判断,体现了京剧“程式中的灵活”的艺术特点。

问:京剧生角和旦角为什么不画脸谱?

答:生、旦行当在京剧中被视为“正行”,注重“形神兼备”的自然美,生角(老生、小生等)需通过面部表情展现人物的沉稳、儒雅或英武,脸谱会掩盖表情细节;旦角则以“美”为核心,通过眉眼、身段传递情感,淡妆或素面更能凸显其柔美气质,这种“素面朝天”的处理,与净、丑行当的“脸谱化”形成对比,共同构成京剧“浓淡相宜”的整体风格。