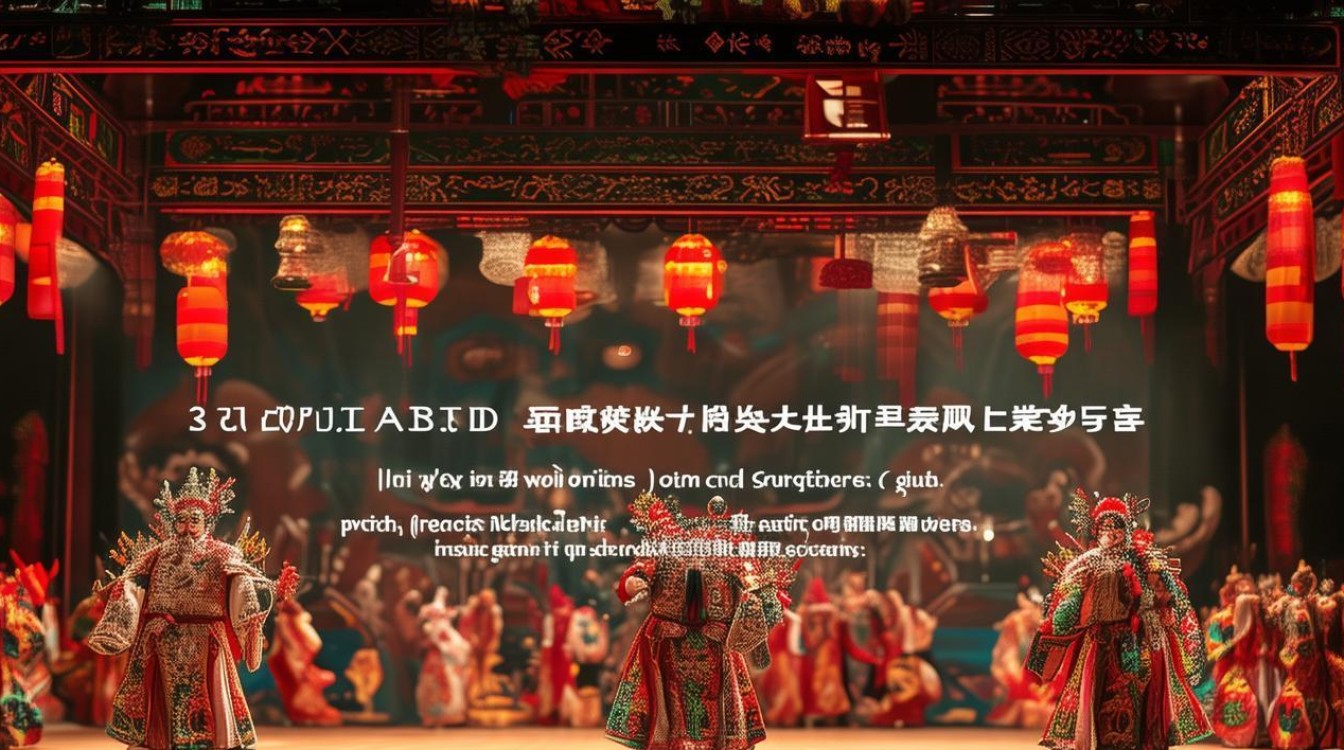

京剧《大保国》作为传统经典剧目,是“大保国·探皇陵·二进宫”系列开篇之作,以明代宫廷权力更迭为背景,通过忠臣与奸佞的激烈冲突,展现了“社稷为重”的伦理观念与艺术魅力,剧情聚焦明穆宗驾崩后,太子年幼,李艳妃垂帘听政,其父李良欲谋篡位,太师徐延昭与定国公徐彦昭以死谏君,力保太子正统的故事,全剧虽仅有三场戏,却以紧凑的矛盾冲突、鲜明的人物塑造和精湛的表演艺术,成为京剧老生、铜锤花脸行当的“试金石”。

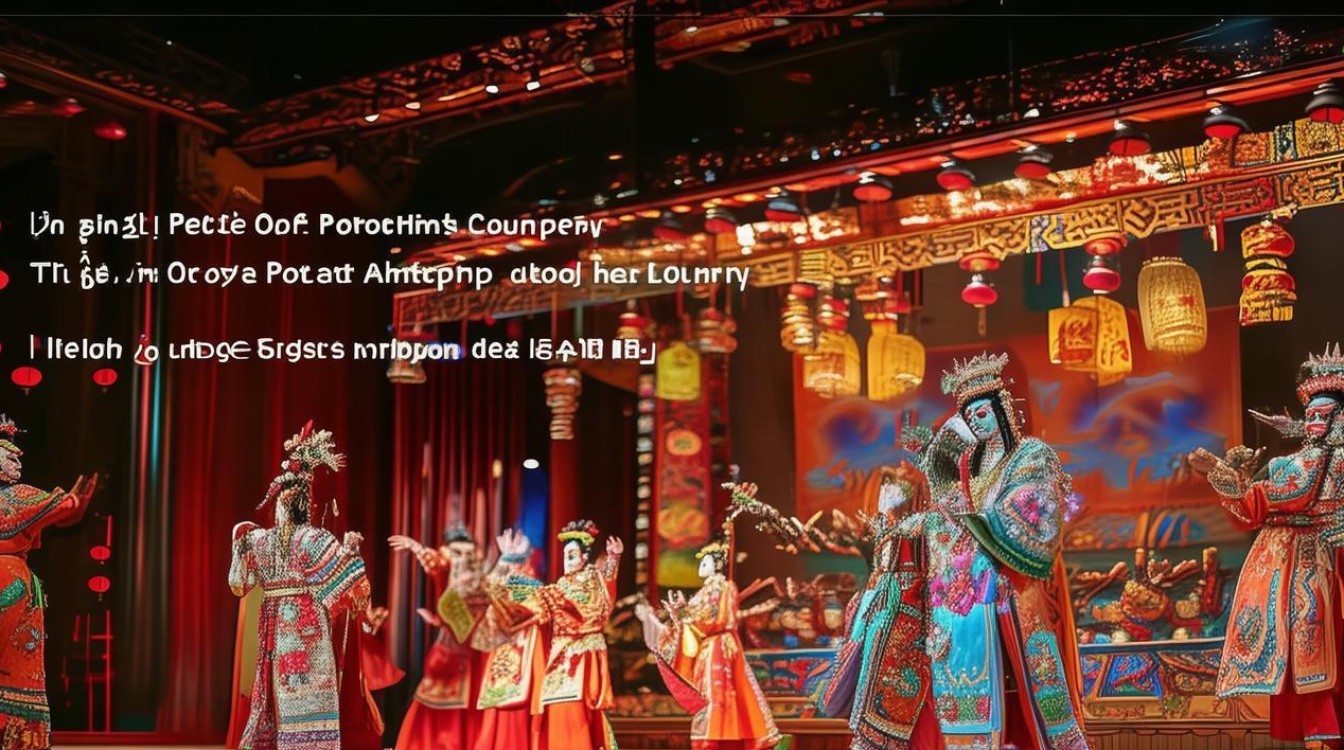

从艺术特色看,《大保国》的核心魅力在于“唱念做打”的精准配合与行当的鲜明分工,剧中徐延昭(铜锤花脸)与徐彦昭(老生)的对手戏堪称经典:徐延昭唱腔以“铜锤花脸”的“膛音”见长,如“千岁爷登龙位休道我君臣义绝”一段,唱腔浑厚苍劲,字字铿锵,既显忠臣的刚直不阿,又暗含对局势的忧虑;徐彦昭则以“老生”的“衰派”与“靠把”功夫著称,念白如“老夫徐彦昭也”的炸音,配合髯口功、身段,将老臣的威严与急切展现得淋漓尽致,李艳妃(青衣)的表演则从初期的犹豫不决,到后期被忠臣打动时的坚定,通过水袖、眼神的细微变化,传递出女性在权力漩涡中的挣扎与成长,三人行当的碰撞,形成了“花脸撑架、老生立骨、青衣传情”的表演格局,堪称京剧行当合作的典范。

从文化内涵看,《大保国》以“忠奸斗争”为表,以“家国大义”为里,折射出传统儒家思想中的“正统”观念与“忠君爱国”精神,徐延昭“探皇陵”前的“叹杨家投宋主心血用尽”,既是对前朝忠臣的追思,也是对当下局势的警示;徐彦昭“大保国”时的直言进谏,更是将“社稷存亡匹夫有责”的士人风骨具象化,即便在当代,这种“以天下为己任”的担当精神仍具现实意义,而剧中“忠臣奸佞自有公论”的价值判断,也为观众提供了善恶分辨的伦理坐标。

作为京剧“轴子戏”的开篇,《大保国》虽情节相对简单,却为后续《探皇陵》《二进宫》的冲突爆发埋下伏笔,李良的野心、徐氏的忠贞、李艳妃的转变,在三场戏中层层递进,形成“山雨欲来风满楼”的戏剧张力,也让系列剧目成为结构完整、情感饱满的经典之作,其艺术价值不仅在于唱腔的优美、表演的精湛,更在于它以京剧特有的艺术语言,将家国情怀、伦理道德与审美趣味融为一体,成为传承中华文化的重要载体。

相关问答FAQs

Q1:《大保国》为何常与《探皇陵》《二进宫》连演?

A1:三剧剧情紧密相连,构成完整的“保国”故事链。《大保国》是矛盾开端(李良篡位初现,忠臣劝谏受阻),《探皇陵》是冲突升级(徐延昭夜探皇陵,警示李艳妃),《二进宫》是高潮解决(李良软禁妃后,徐杨二人合力保太子),连演既能展现人物性格的完整发展,又能通过“忠—奸—斗”的层层递进,强化戏剧张力,同时凸显“铜锤花脸”“老生”“青衣”三大行当的艺术魅力,故成为京剧舞台经典“连台本戏”。

Q2:《大保国》中徐延昭和徐彦昭的性格差异如何通过表演体现?

A2:二人虽同为忠臣,但性格与表演风格迥异,徐延昭(铜锤花脸)以“唱”为主,唱腔雄浑如“铜锤砸地”,念白沉稳庄重,动作幅度较小,重在表现“老成持重、深谋远虑”;徐彦昭(老生)则以“念做”见长,念白刚劲炸裂,身段挺拔如松,常配合髯口功、甩发等技巧,突出“刚直不阿、敢谏敢言”,例如面对李良,徐延昭多含蓄劝谏,徐彦昭则直言痛斥,行当与性格的精准贴合,让两人形象既统一又各具特色。