京剧《逍遥津》是传统三国戏中的经典剧目,取材于《三国演义》第六十七回“曹操平定汉中地”,以东汉末年孙权率军攻打合肥、曹操部将张辽以少胜多的“逍遥津之战”为核心,通过跌宕的剧情、鲜明的人物塑造,展现了古代战场的壮烈与英雄气概。

该剧以曹操与孙权的矛盾为背景,合肥作为魏吴交战的前线,曹操留守大军未至,仅以七千兵马交由张辽镇守,孙权亲率十万大军围城,派凌统、甘宁等将领轮番攻城,均被张辽率部击退,面对敌众我寡的困境,张辽展现出过人的胆识与谋略:他主动请缨,精选八百勇士,趁夜色突袭孙权中军大营,直冲帅旗,吓得孙权惊慌失措,狼狈逃窜,次日清晨,张辽又率军追击至逍遥津(今安徽合肥附近),在津口设伏,大破吴军,此战不仅解了合肥之围,更让“张辽止啼”的威名流传后世(民间有“张辽来辽,小儿啼泣不敢言”之说)。

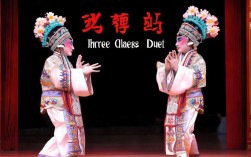

剧中人物形象饱满,各具特色,张辽作为核心人物,由老生或武老生应工,扮相威武,唱腔高亢激昂,念白铿锵有力,其“夜袭”“追击”等场次,通过“起霸”“趟马”等程式化身段,结合靠旗翎功、髯口功等技巧,将“勇冠三军”的武将风采展现得淋漓尽致,尤其是“匹夫敢挡虎狼兵”“血染征袍透甲红”等唱段,既抒发了其忠勇报国的豪情,也刻画了临危不乱、智勇双全的将帅气质,孙权则以净角应工,面部勾白脸,象征其多疑与权谋,其“战败逃窜”时的狼狈与张辽的威武形成鲜明对比,增强了戏剧冲突,凌统、甘宁等吴将的勇猛与张辽的沉稳交锋,也为战场增添了层次感。

从艺术表现来看,《逍遥津》融合了京剧唱、念、做、打的精华,舞台调度上,通过“起霸”“走边”等传统程式表现战前准备,用“翻跌”“开打”展现战场厮杀,节奏张弛有度,唱腔设计上,以【西皮流水】【快板】为主,表现战斗的激烈紧张,辅以【导板】【散板】抒发人物情感,如张辽战前动员的导板,高亢悲壮,令人血脉偾张,剧中对“逍遥津”地理环境的巧妙运用——如通过“过河拆桥”“断后追击”等情节,既还原了历史战场的险要,也强化了戏剧的紧张感。

以下是《逍遥津》主要人物与艺术特色简表:

| 人物 | 行当 | 核心情节 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 张辽 | 老生/武老生 | 夜袭孙权大营、逍遥津追击 | 唱腔高亢,身段威猛,擅用髯口功 |

| 孙权 | 净角 | 围攻合肥、战败逃窜 | 勾白脸,念白带奸诈,做派多疑 |

| 凌统 | 武生/净角 | 率军攻城、被张辽击败 | 开打火爆,突出“武”的特色 |

| 曹操 | 老生 | 许都调度、嘉奖张辽 | 唱腔沉稳,体现枭雄气度 |

作为三国戏的重要代表,《逍遥津》不仅再现了古代战争的恢弘场景,更通过张辽这一人物,传递了“临危受命、忠勇报国”的精神内核,其经典情节与艺术魅力至今仍为观众所津津乐道。

FAQs

Q1:京剧《逍遥津》中的张辽形象有哪些艺术特点?

A1:张辽在剧中由老生或武老生应工,艺术特点主要体现在“勇”“谋”“忠”三方面,表演上,通过“起霸”“趟马”等程式展现武将的英姿,靠旗翎功、髯口功等技巧强化人物威严;唱腔以高亢的【西皮】为主,如“杀得敌兵胆气寒”等唱段,凸显其豪迈气概;念白刚劲有力,既有将领的沉稳,也有战时的急促,人物塑造上,他既有“敢率八百破十万”的勇猛,也有“以少胜多”的谋略,更怀揣对曹操的忠心,是传统京剧“智勇双全”将领的典型形象。

Q2:历史上真实的“逍遥津之战”与京剧剧情有何异同?

A2:历史记载中,“逍遥津之战”发生于公元215年,孙权率十万大军攻合肥,张辽以七千兵马守城,主动出击,在津口大破吴军,孙权乘马跃过断桥才得以逃脱,此战确为张辽以少胜多的经典战役,京剧剧情基本遵循历史框架,如张辽夜袭、孙权败逃等核心情节均有史实依据,但艺术加工明显:一是强化了戏剧冲突,如虚构了张辽与凌统的单挑、孙权逃窜时的狼狈细节;二是突出了张辽的个人英雄主义,弱化了曹操的调度作用(史实中曹操有战前部署);三是通过唱段、身段等京剧手段,将历史事件转化为具有观赏性的舞台艺术,使人物更鲜明,故事更生动。