中国戏曲学院作为我国唯一一所独立设置的培养戏曲高级专门人才的院校,始终以“传承戏曲文脉,培育梨园新声”为己任,在戏曲艺术传承与创新的链条中,阅读扮演着不可或缺的角色——它是连接传统与现代的桥梁,是滋养表演、创作、理论根基的土壤,更是培养“德艺双馨”戏曲人才的重要途径,从经典剧本的深度研读到戏曲理论的系统梳理,从跨学科知识的广泛涉猎到数字资源的多元利用,中国戏曲学院的阅读生态,既彰显了戏曲艺术的独特魅力,也回应了新时代戏曲人才培养的需求。

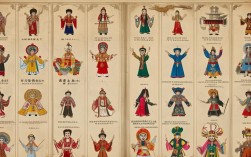

戏曲专业的学习离不开对文本的深度解读,表演系学生需通过阅读剧本(如《牡丹亭》《长生殿》),理解人物性格、时代背景与情感逻辑,才能在舞台上“以形传神”;导演系学生需研读《中国戏曲通史》《曲律》等理论著作,掌握戏曲美学原则与舞台调度规律;编剧系学生则需广泛涉猎古典文学、现代戏剧及民间文学,汲取创作灵感,在《锁麟囊》教学中,学生不仅要熟记唱词,更要通过阅读《礼记》《世说新语》等文献,理解“春秋大义”与“士人风骨”,从而精准把握薛湘灵的人物弧光,跨学科阅读日益重要,如学习戏曲音乐需读《中国音乐史》,研究戏曲服饰需读《中国古代服饰史》,这种“以戏为核、以文为辅”的阅读模式,构建了学生立体的知识体系。

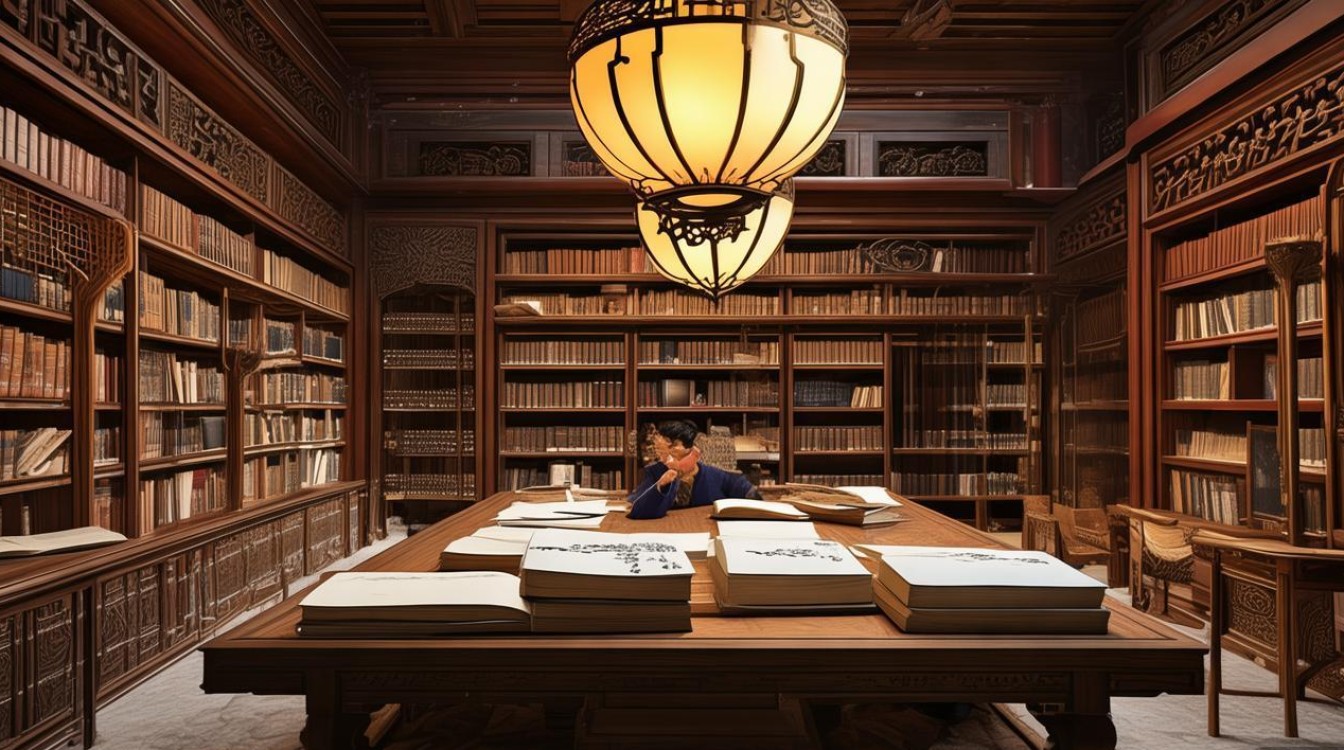

学院图书馆作为阅读资源的核心载体,形成了以戏曲文献为特色、多学科互补的馆藏体系,为更直观展示,可设计表格:

| 馆藏类型 | 内容举例 | 服务特色 |

|---|---|---|

| 戏曲古籍文献 | 明代《牡丹亭》刻本、清代《缀白裘》抄本、地方戏孤本(如川剧《情探》老脚本) | 建立古籍数字化库,提供影印本查阅 |

| 地方戏专题资料 | 京剧“四大须生”研究档案、越剧“女子文戏”影像集、藏戏面具图谱 | 按地域、剧种分类,支持田野调查对比 |

| 戏曲理论专著 | 王季思《中国戏曲选》、张庚《戏曲艺术论》、阿英《晚清戏曲小说史》 | 配套理论书架,收录权威学者批注本 |

| 跨界艺术资料 | 斯坦尼斯拉夫斯基《演员的自我修养》、布莱希特《戏剧小工具篇》、梅兰芳《舞台生活四十年》 | 开设“中外戏剧比较”专题书区 |

| 数字戏曲资源 | “全国戏曲剧本数据库”“戏曲名家音视频库”“非遗戏曲文献云平台” | 支持在线检索、片段剪辑、虚拟展厅 |

这些资源不仅服务于教学科研,更通过“特藏阅览室”“地方戏文献中心”等空间,为学生提供沉浸式阅读体验,图书馆与非遗中心合作整理的300余种地方戏孤本,已成为学生研究传统剧目演变的一手资料。

学院打破“静态阅读”的传统模式,推出“阅读+实践”系列活动。“戏曲经典读书会”由表演系教师带领,分角色朗读剧本并即兴表演,让文字转化为舞台行动;“跨学科阅读沙龙”邀请文学、历史、心理学学者,探讨《赵氏孤儿》中的伦理观与《哈姆雷特》的复仇主题;“剧本朗读会”则鼓励学生原创作品,通过阅读他人剧本反思自身创作。“跟着名著学戏曲”项目组织学生阅读《红楼梦》《金瓶梅》中的戏曲描写,还原古代戏曲演出场景,实现“文本-舞台”的双向转化,2023年,学院还启动“数字阅读季”,学生通过VR技术“走进”清代戏台,在虚拟环境中品读《桃花扇》的舞台提示,极大提升了阅读的趣味性与互动性。

戏曲艺术讲究“戏比天大,艺无止境”,而阅读正是拓宽艺术视野、提升人文素养的关键,阅读帮助学生从“技”走向“艺”——通过阅读《中国美学史》,学生理解“虚实相生”的戏曲美学,在表演中更好地处理“唱念做打”的节奏与韵律;通过阅读传记《梅兰芳周信芳舞台艺术》,学习大师如何将个人修养融入角色塑造,更重要的是,阅读培养了学生的文化自觉,近年来,学生创作的红色题材戏曲《江姐》、现实题材小戏《社区的一天》,均源于对革命历史文献与当代社会生活的深度阅读,实现了传统艺术与时代精神的共振。

学院通过环境营造、师生共读、制度保障,构建“人人爱阅读、处处有书香”的生态,校园内设置“戏曲文化长廊”,展示经典剧本选段与名家读书笔记;图书馆推出“戏曲书单推荐榜”,每月由师生共同评选;学院还规定“每学期至少阅读2本戏曲专业书籍、1本跨学科书籍”,并将其纳入综合素质评价,这种“制度引导+文化浸润”的模式,使阅读成为学生的自觉习惯,正如一位老教授所言:“读万卷书,才能在方寸舞台上演绎千古人生。”

从古籍库中的泛黄抄本到数字屏幕上的鲜活影像,从课堂上的深度研讨到舞台上的实践转化,阅读始终是中国戏曲学院人才培养的“源头活水”,它不仅让学生读懂戏曲的“根”,更赋予他们创新的“魂”,助力新一代戏曲人在传承中守正,在守正中创新,让古老戏曲艺术在新时代焕发蓬勃生机。

FAQs

问:中国戏曲学院的阅读活动如何与戏曲表演实践相结合?

答:学院通过“文本-舞台”转化机制实现深度结合。“剧本工作坊”中,学生需先精读剧本,分析人物关系与潜台词,再通过分组讨论、即兴表演将文字转化为舞台调度;“经典剧目研读课”要求学生对比不同版本的剧本(如《牡丹亭》汤显祖原版与青春版改编本),结合舞台视频分析改编逻辑,最终在汇报演出中呈现个性化理解。“跟着大师读戏”项目组织学生阅读梅兰芳、程砚秋等艺术家的表演心得,模仿其唱腔与身段,实现理论与实践的统一。

问:非戏曲专业的学生(如艺术管理、戏曲文学专业)如何利用学院的特色阅读资源?

答:学院为非专业学生提供“分层分类”的资源服务,艺术管理专业学生可重点阅读《剧场经营学》《非遗保护与传承》等书籍,并利用图书馆的“戏曲产业数据库”调研市场数据;戏曲文学专业学生则需广泛涉猎古典文学、现代戏剧理论,同时通过“地方戏文献中心”收集创作素材,图书馆开设“跨学科阅读通道”,允许非专业学生借阅戏曲古籍(需申请特阅权限),并定期举办“戏曲文化开放日”,邀请专家解读文献中的历史背景与艺术价值,助力不同专业学生从阅读中汲取戏曲智慧。