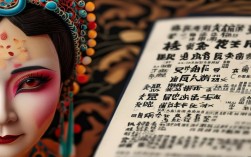

在粤剧艺术的历史长河中,马师曾(1889-1964)是一位里程碑式的人物,他以“丑生”行当驰名海内外,却不止于传统丑角的滑稽逗趣,更将悲悯情怀与生活智慧融入表演,开创了独树一帜的“马派”艺术,成为近代粤剧革新的旗手与传播者。

生平与艺术之路

马师曾出生于广东顺德一个书香门第,幼年随父研读诗书,却对戏曲情有独钟,1907年,他考入广州“戏剧研究所”附设的戏剧班,初习小生,后因嗓音条件转攻丑生,1917年,他赴南洋(今东南亚)演出,在艰苦的演出环境中逐渐形成自己的风格:以生活化的表演打破程式化束缚,用方言念白拉近与观众的距离,唱腔则融合粤曲梆子、小调甚至西洋音乐元素,创造出苍劲中带诙谐、激越中含细腻的“马腔”。

1930年代,马师曾回到广州,投身粤剧改良运动,他主张“移风易俗”,将《牡丹亭》《西厢记》等古典名著改编为粤剧,并创作了《关汉卿》《搜书院》等新编剧目,使粤剧从纯娱乐转向“文以载道”,新中国成立后,他积极参与戏曲改革,1956年主演的《搜书院》进京演出,周恩来总理赞誉其“为人民服务”,该剧更成为粤剧现代戏的经典。

马师曾重要生平事件表

| 时间 | 事件概要 |

|------------|--------------------------------------------------------------------------|

| 1889年 | 出生于广东顺德,名“江海”,字“毅军”。 |

| 1907年 | 入广州戏剧研究所附设戏剧班,师从小生演员靓元亨。 |

| 1917年 | 赴新加坡、马来西亚等地演出,开始形成个人风格。 |

| 1930年代 | 回广州参与粤剧改良,创作《贼王子》《杜十娘》等剧目,提出“旧瓶装新酒”。 |

| 1956年 | 主演《搜书院》赴京演出,获周恩来总理接见,奠定“人民艺术家”地位。 |

| 1964年 | 病逝于广州,享年75岁。 |

艺术特色与贡献

马师曾的艺术成就,集中体现在“丑生”行当的革新与突破上,传统丑生分为“文丑”“武丑”“丑生婆”等,他则打破行当界限,将小生的儒雅、老生的沉稳融入丑角表演,创造出“丑而不陋、谐而不俗”的独特风格,他的念白“半粤半普”(粤语与普通话夹杂),既保留了粤剧的地域特色,又让更广泛的观众听懂;唱腔上,“马腔”以平喉为主,真假声转换自然,如《胡不归》中“泣血回头”唱段,苍劲悲怆,将人物的绝望与愤懑演绎得淋漓尽致。

他不仅是一位表演艺术家,更是一位戏曲改革家,他主张“戏曲要反映时代”,将西方话剧的写实手法引入粤剧,舞台布景从“一桌二椅”转向写实化;服装设计上,既保留传统戏服的精美,又根据角色身份改良样式,如《关汉卿》中关汉卿的青衫,既显文人风骨,又便于动作表演,这些革新,让粤剧从古老的“茶园戏台”走向现代剧场,吸引了更多年轻观众。

传承与影响

马师曾的艺术影响深远,弟子遍及粤剧界,红线女、罗家宝、文觉非等名家均受其教诲,他创立的“马派”艺术,成为粤剧丑生行当的最高典范,其“以形写神、以情带声”的表演理念,至今仍是粤剧演员的必修课。

晚年,他致力于粤剧的整理与传承,口述《粤剧表演艺术》等著作,为后世留下宝贵资料,广州设有“马师曾艺术馆”,其代表作《搜书院》《关汉卿》仍活跃在舞台上,跨越时空地传递着粤剧的魅力。

FAQs

问:马师曾的“马腔”与其他粤剧唱腔有何不同?

答:“马腔”的最大特点是“生活化”与“创新性”,传统粤剧唱腔(如“红腔”“芳腔”)更注重音律的优美与行当的规范,而“马腔”则源于生活,吸收了广东民间小调、甚至西洋音乐的节奏元素,唱腔更口语化,情感表达更直接,例如他在《刁蛮公主戆驸马》中饰演的孟飞龙,唱腔诙谐活泼,融入了市井小民的幽默感,打破了传统丑角“插科打诨”的单一模式,让角色既有喜剧效果,又有真实的人性温度。

问:《搜书院》为何能成为马师曾的代表作?

答:《搜书院》的成功,在于剧本与表演的高度统一,该剧讲述了书院掌教谢宝救助被逼婚的丫鬟翠莲的故事,马师曾在剧中饰演的谢宝,既有文人的刚正不阿,又有长者的慈爱智慧,他通过“三托”“写状”等经典场次,用眼神的凝视、台步的稳健、唱腔的抑扬,将谢宝“外冷内热”的性格刻画得入木三分,尤其是“书院会审”一场,他将丑角的机敏与文人的风骨融为一体,既有“嬉笑怒骂皆文章”的洒脱,又有“为民请命”的担当,使谢宝成为粤剧史上最经典的文人形象之一,该剧主题“反抗压迫、追求自由”,也契合了时代精神,因而跨越时代,至今仍被奉为粤剧经典。