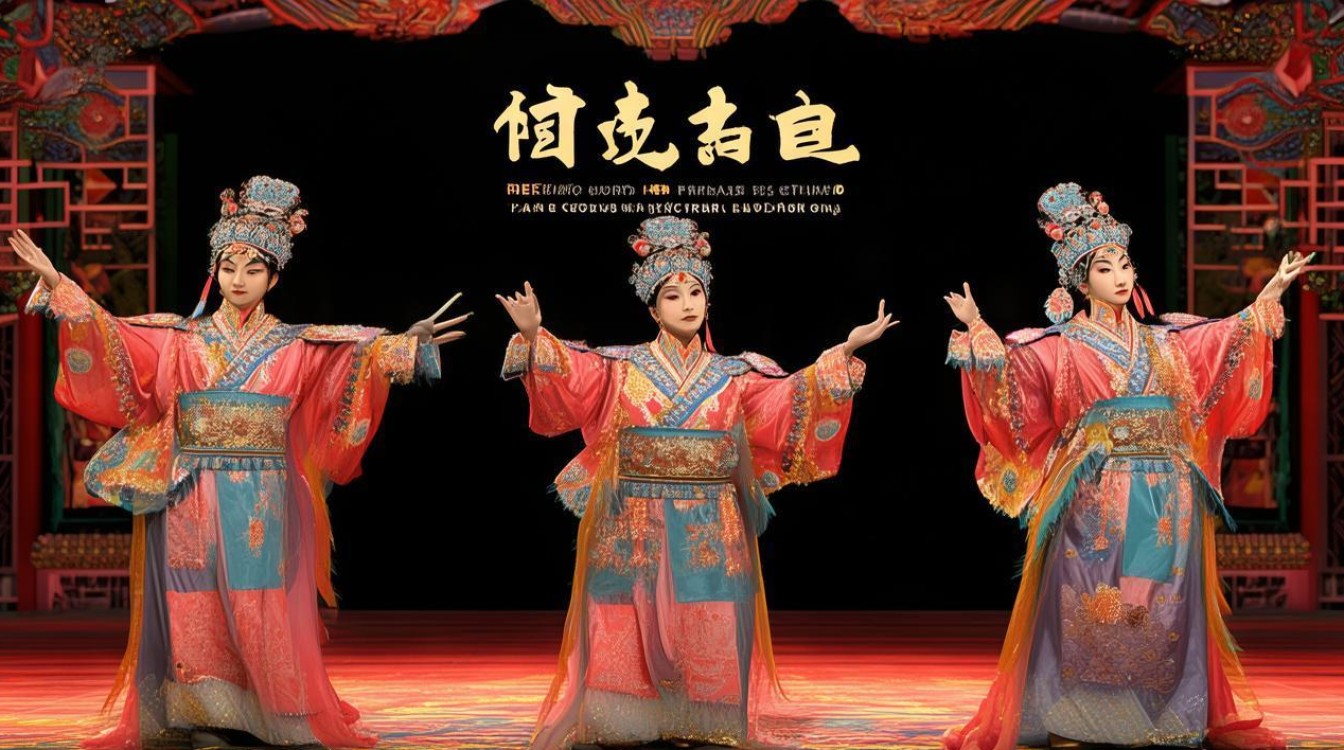

豫剧作为中国第一大地方剧种,发源于河南,距今已有三百余年历史,以其浓郁的地域特色和丰富的艺术表现力闻名全国,而豫剧的声腔体系以“三大调”为核心,即豫东调、豫西调与祥符调,三者风格迥异却又相互交融,共同构成了豫剧独特的音乐魅力。

豫东调,又称“东路调”,主要流行于商丘、开封以东的豫东、鲁西南及皖北地区,其历史可追溯至明末清初,在当地民歌、小调的基础上,吸收山东梆子、河北梆子的元素逐渐形成,豫东调的音乐风格以高亢激越、明快豪放著称,唱腔多用“大本腔”(即假声发声),音域宽广,旋律起伏跌宕,节奏鲜明有力,尤其擅长表现慷慨悲壮或欢快热烈的戏剧冲突,代表剧目有《花木兰》《穆桂英挂帅》《秦琼还家》等,花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的唱段,便是豫东调的典型代表作,其高亢的旋律将花木兰的豪迈气概展现得淋漓尽致,代表演员中,唐喜成以刚健挺拔的豫东调小生唱腔闻名,李斯忠则将豫东调的花脸唱腔推向极致,其“黑头”唱腔浑厚如钟,极具震撼力。

豫西调,又称“西路调”,流行于洛阳、三门峡以西的豫西、晋南及关中地区,因地处黄河中游,受秦腔、蒲剧等西北梆子剧种影响较深,形成于清代中叶,豫西调的音乐风格深沉浑厚、委婉细腻,唱腔多用“二本腔”(即真声发声),音域相对较低,旋律平稳舒展,注重吐字的清晰与情感的内敛,尤其擅长表现悲情叙事或深沉含蓄的人物内心,代表剧目有《秦香莲》《清风亭》《三上轿》等,《秦香莲》中“夫君做官不回转”的唱段,通过豫西调低回婉转的旋律,将秦香莲的悲苦与坚韧刻画得入木三分,代表演员方面,常香玉是豫西调的集大成者,她在传统豫西调的基础上融入豫东调的元素,创造了刚柔并济的“常派”唱腔;阎立品的“阎派”则以闺门旦的豫西调唱腔著称,其唱腔典雅端庄,情感细腻,被誉为“豫剧中的闺秀派”。

祥符调是豫剧的母调之一,因发源于古都开封(古称祥符)而得名,形成于明代中后期,是豫剧声腔体系的基础,祥符调在形成过程中,广泛吸收了当地的民歌小曲、昆曲、弋阳腔等艺术形式,音乐风格圆润流畅、华丽优美,兼具豫东调的高亢与豫西调的婉转,板式体系最为完备,包括【慢板】【二八板】【流水板】【快二八】等十余种板式,能适应不同题材和人物的表现需求,代表剧目有《打金枝》《下陈州》《对花枪》等,《打金枝》中“孤王酒醉桃花宫”的唱段,便是祥符调的典型代表,其华丽婉转的旋律将唐代宗的威仪与柔情展现得恰到好处,代表演员中,陈素真被誉为“豫剧皇后”,其“陈派”唱腔以祥符调为基础,唱腔细腻典雅,表演端庄大方,对豫剧的发展影响深远;司凤英的“司派”则刚柔并济,其祥符调唱腔既有女性的柔美,又不失刚劲,独树一帜。

| 声腔名称 | 流行区域 | 历史渊源 | 音乐特点 | 代表剧目 | 代表演员 |

|---|---|---|---|---|---|

| 豫东调 | 豫东、鲁西南等 | 明末清初形成,受山东梆子影响 | 高亢激越,大本腔,节奏明快 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》 | 唐喜成、李斯忠 |

| 豫西调 | 豫西、关中等 | 清代中叶形成,受秦腔影响 | 深沉浑厚,二本腔,婉转细腻 | 《秦香莲》《清风亭》 | 常香玉、阎立品 |

| 祥符调 | 开封及周边 | 明代中后期形成,为豫剧母调 | 圆润华丽,板式完备,兼具南北 | 《打金枝》《下陈州》 | 陈素真、司凤英 |

豫剧三大调并非孤立存在,而是在长期的艺术实践中相互借鉴、融合发展,20世纪以来,随着豫剧从乡村走向城市,许多演员开始尝试融合不同声腔的特点,如常香玉融合豫东调与豫西调,创造了“常派”;崔兰田的“崔派”在豫西调的基础上吸收祥符调的婉转,丰富了悲剧的表现力;桑振君的“桑派”则融合豫东调的明快与祥符调的华丽,形成了俏丽灵动的唱腔风格,这种融合不仅打破了声腔的地域界限,更使豫剧的艺术表现力得到极大提升,能够更好地表现现代生活与传统题材。

FAQs

-

问:豫剧三大调中,哪一种声腔更适合表现悲剧题材?

答:豫西调更适合表现悲剧题材,其音乐风格深沉浑厚,唱腔多用真声,旋律平稳舒展,注重情感的细腻表达与叙事性,能够充分展现人物的悲苦、坚韧等复杂内心,如《秦香莲》《清风亭》等经典悲剧,均以豫西调为主要声腔,通过低回婉转的唱腔将悲剧氛围渲染得淋漓尽致。

-

问:祥符调被称为“豫剧母调”,主要原因是什么?

答:祥符调被称为“豫剧母调”,主要原因有三:一是形成时间最早,可追溯至明代中后期,是豫剧声腔体系的基础;二是音乐风格兼具南北特点,既有北方梆子的高亢,又有南方戏曲的婉转,对豫东调、豫西调的形成有直接影响;三是板式体系最为完备,为豫剧后来的发展提供了丰富的音乐素材,是其他声腔演变的基础。