豫剧《三上轿》是传统“崔家戏”中的经典剧目,以其紧凑的剧情、鲜明的人物和深沉的情感感染着一代代观众,全剧以“三上轿”为核心情节,通过崔金定三次上轿的动作与唱段,层层递进地展现了她从温婉顺从到刚烈决绝的性格转变,深刻诠释了古代女子的忠贞与反抗。

故事发生在明代,崔金定出身书香门第,嫁与吏部尚书之子李同保,新婚之夜,二人情投意合,正憧憬未来时,噩耗传来:李同保因揭发权臣罪行,被奸人陷害,押赴京城问斩,崔金定强忍悲痛,与婆婆、幼子依依惜别,奸臣之子垂涎崔金定美色,买通官府,逼迫她改嫁,崔金定假意应允,提出三个条件:祭奠亡夫、看望幼子、更换嫁衣,这三个条件最终凝练为“三上轿”的仪式——她要身着嫁衣,三次登上花轿,每一次上轿都承载着不同的情感与心路历程。

全剧的情感张力在“三上轿”的三个层次中达到高潮,第一次上轿,崔金定身着孝衣外罩嫁衣,步履蹒跚地走向轿前,她抚摸着轿杆,回望洞房,唱腔低回婉转,既有对新婚生活的留恋,对丈夫的哀思,也有对未来的迷茫,此时的她,仍抱有一丝“或许能逃过一劫”的幻想,动作轻柔,眼神中带着不舍,第二次上轿,她已换上艳丽的嫁衣,但眼神中却多了几分决绝,她登上轿子,突然转身,将手中的剪刀藏入袖中,这一细微的动作暗示了她内心的反抗与决心,唱腔转为激越,字字泣血,痛斥奸人的恶行,倾诉自己的悲愤,第三次上轿,是全剧的高潮,崔金定手持丈夫的遗物——半块玉佩,最后一次环顾家园,婆婆的哭声、幼子的呼唤让她心如刀割,但她知道,唯有以死明志,才能保全名节,告慰亡夫,她毅然踏上轿阶,猛地转身,拔出剪刀刺向咽喉,鲜血溅红嫁衣,完成了对爱情的最后坚守。

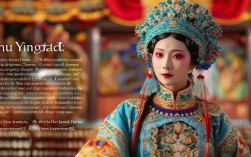

崔金定的形象在全剧中被塑造得立体而丰满,她既有传统女子的温婉善良,对婆婆孝顺、对丈夫忠诚、对幼儿疼爱;又有刚烈不屈的反抗精神,面对强权不低头,以生命捍卫尊严,她的唱腔融合了豫剧“祥符调”的婉转与“豫东调”的奔放,时而如泣如诉,时而铿锵有力,将人物内心的痛苦、挣扎与决绝展现得淋漓尽致,尤其是“三上轿”时的三段核心唱段,板式多变,情感跌宕,成为豫剧唱腔中的经典之作。

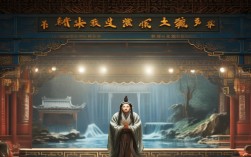

舞台呈现上,《三上轿》注重写意与象征的结合,轿子作为核心道具,不仅是情节的载体,更是人物命运的隐喻——从“希望之轿”到“死亡之轿”,最终成为悲剧的见证,灯光、音效的配合也极具感染力,如第一次上轿时柔和的暖光烘托出温馨回忆,第三次上轿时骤变的冷光与急促的鼓点,营造出悲壮的氛围,让观众仿佛身临其境。

| 场次 | 情节概要 | 艺术表现 | 情感表达 |

|---|---|---|---|

| 洞房夜 | 新婚燕尔,突闻丈夫死讯 | 喜庆音乐转为哀乐,红烛滴泪 | 从甜蜜到震惊、绝望 |

| 逼嫁 | 奸臣逼迫改嫁,崔金定假意应允 | 对白犀利,眼神从隐忍到冷峻 | 愤怒、无奈,暗中谋划反抗 |

| 三上轿(一) | 祭奠亡夫,首次上轿 | 慢板唱腔,脚步沉重,回望家园 | 哀思、留恋,对过去的眷恋 |

| 三上轿(二) | 看望幼子,二次上轿 | 流水板,藏剪刀,转身决绝 | 痛苦、挣扎,对现实的抗拒 |

| 三上轿(三) | 更换嫁衣,三次上轿 | 哭腔,拔剑自刎,红衣染血 | 悲壮、决绝,对信仰的坚守 |

《三上轿》之所以能成为经典,不仅因其曲折的剧情和鲜明的人物,更因其传递出的“忠贞不屈”的精神内核,在封建礼教的压迫下,崔金定以生命为代价,完成了对个人尊严的捍卫,这种精神至今仍能引发观众的共鸣与思考。

FAQs

Q1:《三上轿》中“三上轿”的具体情节和象征意义是什么?

A1:“三上轿”是崔金定在被逼改嫁时提出的三个条件(祭奠亡夫、看望幼子、更换嫁衣)的具象化呈现,第一次上轿象征对过去的留恋,她身着孝衣,步履沉重,回望与新婚相关的场景;第二次上轿象征内心的挣扎与反抗,她藏起剪刀,眼神决绝,暗示以死抗争的决心;第三次上轿象征最终的牺牲与坚守,她身着嫁衣,拔剑自刎,以生命完成对爱情的承诺,三次上轿层层递进,既推动了情节发展,也深化了人物形象,象征着从“生”的幻想到“死”的决绝的悲剧历程。

Q2:崔金定这一人物形象有哪些艺术特色?

A2:崔金定的艺术特色主要体现在“刚柔并济”的性格塑造上,她具有传统女子的柔:对婆婆孝顺,对丈夫忠诚,对幼儿疼爱,唱腔婉转,动作轻柔,展现了温婉善良的一面;她又具有反抗精神:面对强权不屈服,假意应允暗中谋划,最终以死明志,唱腔激越,动作刚烈,凸显了刚烈不屈的品格,这种“柔”与“刚”的对比,使人物形象立体丰满,既有生活气息,又具英雄气概,成为豫剧舞台上经典的女性形象之一。