豫剧《赵匡胤归天》作为经典历史剧,以宋太祖赵匡胤晚年经历为主线,通过跌宕起伏的剧情与极具感染力的唱腔,展现了这位开国皇帝从雄才大略到晚景凄凉的人生轨迹,成为豫剧舞台上久演不衰的剧目。

剧情从赵匡胤削平群雄、建立北宋的辉煌切入,迅速转入晚年的权力困境,陈桥兵变后,赵匡胤以“黄袍加身”登基,为防武将夺权,演“杯酒释兵权”收兵权,却导致晚年朝中无可用之将,面对北汉、契丹的威胁心生忧虑,更令他痛苦的是皇位继承难题:其子赵德芳年幼,弟弟赵光义野心勃勃,却无合适理由废长立幼,剧中通过“烛影斧声”的经典桥段,将矛盾推向高潮:赵匡胤病重夜召赵光义,屏退左右后,二人围绕皇位继承展开激烈交锋,最终赵匡胤在烛光摇曳中手持玉斧倒地而亡,留下“烛影斧声”千古之谜。

人物塑造上,赵匡胤的形象立体丰满,既有“一条杆棍打天下”的开国豪情,唱段“忆当年陈桥驿黄袍加身”以豫剧特有的“豫东调”高亢激越,展现其雄主气魄;又有“孤坐江山谁与论”的孤独悲凉,在“金銮殿坐江山孤掌难鸣”的慢板中,唱腔转为苍劲低沉,辅以捋髯、抚额等动作,将帝王晚年的无奈与对权力斗争的厌倦刻画得入木三分,赵光义则表面恭顺、城府极深,眼神中始终透着隐忍的野心,与赵匡胤的坦诚形成鲜明对比,二人对手戏张力十足。

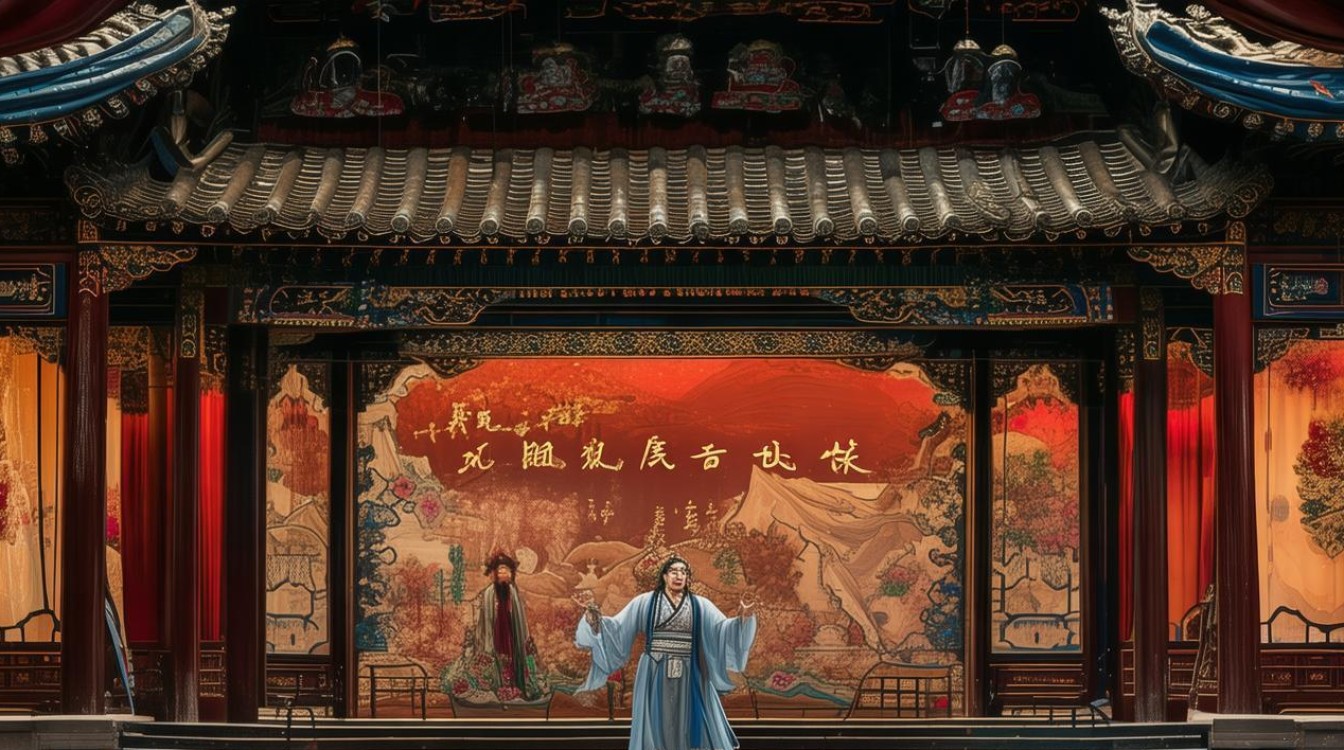

豫剧《赵匡胤归天》的艺术魅力还体现在其独特的唱腔设计与程式化表演上,剧中唱段融合了豫西调的深沉与豫东调的豪放,如赵匡胤临终前的“烛影摇红夜深沉”,以“哭腔”为主,辅以板胡的急促伴奏,营造出悲怆凄凉的氛围,表演上,演员通过“甩发”“跪步”“髯口功”等程式动作,展现人物内心的挣扎:当赵匡胤意识到自己可能死于非命时,甩发表现震惊,跪步体现体力不支,髯口颤抖凸显愤怒与不甘,将历史人物的戏剧冲突转化为可视的舞台语言。

从文化内涵看,该剧不仅是对“烛影斧声”历史谜团的戏剧化演绎,更探讨了权力对人性的异化,赵匡胤一生戎马,却最终困于皇权斗争,其悲剧命运引发观众对权力本质的思考,豫剧作为中原文化的载体,通过帝王题材展现家国情怀,将历史真实与艺术虚构结合,让观众在欣赏戏曲的同时,感受传统文化的厚重。

相关问答FAQs

豫剧《赵匡胤归天》中的“烛影斧声”情节与正史记载有何不同?

解答:正史对“烛影斧声”仅有模糊记载,《宋史·太祖本纪》仅载“帝崩于万岁殿,年五十”,未言死因,豫剧则将这一历史谜团戏剧化,设计了赵匡胤与赵光义的直接冲突:赵匡胤手持玉斧劈地,暗示“传位”之意,却被赵光义误解或故意曲解,最终引发冲突致赵匡胤身亡,剧中增加了屏退左右、烛光晃动等细节,强化了悬疑氛围,使历史事件更具戏剧张力,属于艺术虚构与历史传说的结合。

不同豫剧流派在演绎《赵匡胤归天》时,表演风格有何差异?

解答:豫剧不同流派的演绎风格差异显著,以常香玉为代表的“常派”唱腔高亢明快,表演刚劲有力,赵匡胤的雄主形象更突出,唱段“忆当年陈桥驿”常以大跳音程展现豪情;以陈素真为代表的“陈派”则侧重内敛深沉,唱腔委婉细腻,更侧重刻画赵匡胤晚年的心理挣扎,临终前的“哭腔”更具感染力;唐喜成的“唐派”以“唐派”黑头的醇厚唱腔著称,赵匡胤的唱段中融入“二本腔”,使人物兼具帝王威严与人性脆弱,不同流派为同一剧目赋予了多元的艺术魅力。