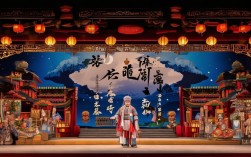

“狸猫换太子”是中国传统戏曲中极具影响力的经典故事,后被京剧吸纳改编,成为展现宫廷权谋、人性善恶与正义伸张的代表性剧目,故事源于宋代宫廷轶事,经民间口耳相传与文人加工,最终在京剧舞台上焕发出独特的艺术魅力,其情节跌宕起伏,人物形象鲜明,唱腔设计精妙,成为京剧爱好者津津乐道的传统戏码。

故事背景设定在北宋真宗年间,皇帝赵恒后宫妃嫔争宠,刘妃与郭妃(后称李妃)同时怀孕,刘妃为争太子之位,与宫中总管郭槐合谋,在李妃分娩时,用剥皮狸猫替换刚出生的皇子,并诬陷李妃产下妖物,真宗震怒,将李妃打入冷宫,后又废为庶人,流放民间,而真正的皇子则被忠心内侍陈林、宫女寇珠冒死救下,送与八贤王赵恒收养,取名赵桢(即后来的宋仁宗),多年后,仁宗得知身世之谜,在包拯(包公)的协助下,查明“狸猫换太子”真相,生母李妃沉冤得雪,刘妃、郭槐等人受到惩处,故事以正义得以伸张、家庭团圆告终。

京剧在改编这一故事时,充分发挥了其“唱念做打”的综合艺术优势,将情节冲突与人物情感推向高潮,剧中主要角色行当分工明确,各具特色:李妃(青衣)以唱功为主,唱腔婉转悲怆,尤其在“冷宫受苦”“思子心切”等场次中,通过【二黄慢板】【反二黄】等板式,展现其从温婉贵妇到历经沧桑的坚韧;刘妃(花旦/彩旦)则注重念白与身段,通过夸张的表演与阴狠的念白,塑造其阴险毒辣的性格;包拯(铜锤花脸)唱腔浑厚威严,如“打龙袍”一折中的【西皮导板】【原板】,凸显其刚正不阿、明察秋毫的形象;陈林(老生)则以苍劲的唱腔与沉稳的表演,传递忠义之心。

京剧《狸猫换太子》的经典场次众多,如“拷寇珠”“打龙袍”等,均成为展示京剧艺术特色的片段。“拷寇珠”一折中,寇珠为保护真相,面对刘妃的严刑拷打,宁死不屈,最终撞柱自尽,演员通过高难度的“僵尸”跌扑与悲愤的唱腔,将人物的忠烈与悲壮渲染得淋漓尽致;“打龙袍”则是全剧高潮,仁宗得知李妃身份后,为表愧疚,脱下龙袍命包拯责打,这一情节既展现了帝王的悔悟,也凸显了包拯的“铁面无私”,舞台表演中,龙袍的象征性运用与演员的情感爆发相结合,极具戏剧张力。

京剧对“狸猫换太子”的改编,不仅保留了故事的核心矛盾,更通过程式化的表演与虚拟化的舞台布景,赋予其独特的审美价值,用“搓步”表现李妃流落民间的艰辛,用“甩发”展现其悲愤交加的情绪,用“髯口功”与“眼神”塑造包拯的威严,这些程式化的动作将人物内心外化为可视的舞台形象,让观众在审美体验中感受故事的悲欢离合。

| 人物 | 行当 | 性格特点 | 经典唱段/表演片段 |

|---|---|---|---|

| 李妃 | 青衣 | 温婉坚韧,历经磨难 | 《打龙袍》中“未开言来珠泪落” |

| 刘妃 | 花旦/彩旦 | 阴险毒辣,工于心计 | “金殿献狸猫”中的念白与身段 |

| 包拯 | 铜锤花脸 | 刚正不阿,明察秋毫 | “打龙袍”中“包龙图打坐在开封府” |

| 陈林 | 老生 | 忠心耿耿,舍生取义 | “救皇子”中的唱腔与跪爬动作 |

| 寇珠 | 旦角 | 忠烈不屈,舍身取义 | “拷寇珠”中的撞柱表演 |

作为传统剧目,“狸猫换太子”之所以能在京剧舞台上长演不衰,不仅因其曲折动人的故事,更因京剧艺术对人性深度的挖掘与对正义的永恒追求,剧中李妃的悲苦、刘妃的奸诈、包拯的正义、陈林与寇珠的忠义,共同构成了中国传统价值观的艺术呈现,让观众在欣赏戏曲的同时,感受善恶有报、正义终将战胜邪恶的朴素哲理。

FAQs

Q1:京剧《狸猫换太子》与其他剧种(如越剧、黄梅戏)的版本有何不同?

A1:京剧《狸猫换太子》更突出“唱念做打”的综合表现力,尤其强调花脸、老生、青衣等行当的程式化表演,如包拯的唱腔浑厚威严,李妃的唱腔悲怆婉转,舞台动作夸张且富有张力;越剧版本则更侧重抒情,唱腔柔美细腻,以李妃的情感线为核心,表演风格更贴近江南水乡的婉约;黄梅戏版本则生活气息浓厚,唱腔通俗活泼,对宫廷权谋的展现相对简化,更侧重民间视角的伦理情感。

Q2:为什么“狸猫换太子”能成为京剧经典剧目,流传至今?

A2:故事本身具有强烈的戏剧冲突与情感张力,宫廷阴谋、骨肉分离、沉冤得雪等情节符合大众审美;京剧通过行当分工、唱腔设计、身段表演等艺术手段,将人物性格塑造得立体丰满,如李妃的坚韧、包拯的正义,具有超越时代的感染力;剧目蕴含的“善恶有报”“忠义千秋”等传统价值观,契合了观众对正义与伦理的追求,使其具有永恒的思想价值;历代京剧艺术家的不断打磨与创新,如“打龙袍”“拷寇珠”等经典场次的传承,使其舞台生命力得以延续。