京剧名家王平,作为当代京剧老生行当的代表性人物之一,以其深厚的艺术造诣、严谨的传承态度和不懈的创新精神,在京剧舞台上耕耘四十余载,不仅承续了余派、杨派老生的艺术精髓,更在传统与现代的融合中开辟了属于自己的艺术天地,他不仅是天津京剧院的领军人物,更是推动京剧艺术薪火相传的重要践行者,其艺术人生堪称当代京剧发展的生动缩影。

艺术生涯:从梨园新秀到“老生翘楚”

王平1962年出生于天津一个梨园世家,自幼受家庭熏陶,对京剧产生浓厚兴趣,1976年考入天津市戏曲学校,师从著名老生演员王琴生、谭孝曾、马少良等,系统学习老生行当的基本功,在校期间,他刻苦钻研,以《四郎探母》《捉放曹》等开蒙戏打基础,展现出对传统戏韵的敏锐感知力,1981年毕业后,他进入天津京剧团(后更名为天津京剧院),正式开启职业演艺生涯。

初登舞台时,王平多以配角身份历练,在《龙凤呈祥》中饰鲁肃,《群英会》中饰诸葛亮,虽戏份不多,却以精准的表演和扎实的功底赢得前辈认可,1980年代,他凭借《四郎探母》一剧崭露头角,其饰演的杨四郎嗓音高亢而不失醇厚,身段潇洒中透着悲情,尤其是“坐宫”一折的“叫小番”,唱腔喷口有力,情感层层递进,被观众誉为“有宗师风范的青年老生”。

1990年代是王平艺术生涯的上升期,他先后拜入余叔岩弟子李少春、杨宝森传人王则昭门下,深得余派“脑后音”与杨派“韵味醇厚”的精髓,1995年,他在新编京剧《华子良》中饰演主角华子良,以“疯癫”与“坚定”的双重性格塑造,突破传统老生的程式化表演,该剧荣获第六届中国戏剧梅花奖,使他跻身“梅花奖得主”行列,成为当时京剧界的中坚力量,进入21世纪,王平的艺术日臻成熟,不仅担纲《空城计》《失空斩》《杨家将》等传统骨子戏的主演,更在《大唐贵妃》《妈祖》等新编戏中探索传统与现代的平衡,其表演被誉为“既有老派的规矩,又有新派的活力”。

表演特色:承古拓新的“老生美学”

王平的表演以“宗传统、重人物、善创新”为核心,形成了独具一格的艺术风格,在唱腔上,他深得余派“脑后音集中、中气充沛”与杨派“行腔流畅、韵味绵长”的精髓,尤其擅长运用“擞音”“颤音”等技巧表现人物复杂情感,例如在《捉放曹》中,他饰演的陈宫“行路”一折,通过“听他言吓得我心惊胆怕”的唱段,以“弱起渐强”的腔调,将陈宫从犹豫到悔恨的心理变化演绎得淋漓尽致,唱腔中既有传统老生的“方寸感”,又融入了现代审美对情感张力的追求。

在念白与身段上,王平注重“以形传神”,他主张“念白如说书,字字有分量”,无论是《四郎探母》中“叫小番”的激昂,还是《空城计》中“我正在城楼观山景”的沉稳,均以清晰的语言节奏和精准的口齿,传递人物心境,身段方面,他继承传统老生的“庄重”与“英武”,如在《杨家将》中扮演的杨继业,靠旗摇曳间尽显老将风骨,而《华子良》中“跑步越狱”的身段,则打破老生“稳如泰山”的固有程式,以灵活的步伐和夸张的表情,塑造出“疯中有智”的独特形象。

更难能可贵的是,王平在传统戏中注入现代审美,对人物进行深度挖掘,例如在《珠帘寨》中,他饰演的李克用不再是传统意义上的“草莽英雄”,而是通过眼神的戏谑与唱腔的豪放,展现其“粗中有细”的性格层次;在新编戏《妈祖》中,他突破老生行当的性别限制,以沉稳的唱腔和儒雅的身段,塑造出海上救民的林默娘父亲,既有传统文人的风骨,又具凡人父亲的温情,为京剧人物塑造提供了新的范式。

传承贡献:为京剧“守正创新”的践行者

作为天津京剧院的领军人物,王平始终将“传承京剧艺术”视为己任,他不仅坚持舞台实践,更致力于人才培养与艺术普及,2000年起,他创办“王平京剧工作室”,收徒黄齐峰、王梓诚等青年演员,亲自传授《四郎探母》《捉放曹》等传统剧目,要求弟子“先学规矩,再求突破”,其弟子黄齐峰凭借《赵氏孤儿》获梅花奖,正是对其传承理念的最好印证。

在京剧推广方面,王平积极探索“京剧进校园”“京剧进社区”等普及活动,他带领青年演员走进中小学,通过“体验式教学”让学生感受京剧的魅力;在天津电视台开设《王平说戏》栏目,用通俗的语言解析京剧知识,累计受众超千万人次,他还参与录制《京剧名家王平演唱专辑》《京剧教学光盘》等音像资料,为传统艺术的数字化保存做出贡献。

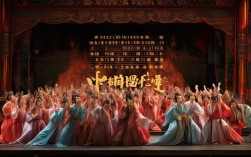

面对京剧在现代社会的生存困境,王平提出“传统是根,创新是魂”的理念,他不仅参与新编戏的创作,更在传统戏中融入现代舞台技术,例如在《大唐贵妃》中,他运用多媒体背景与灯光效果,营造出“霓裳羽衣舞”的梦幻意境,却不喧宾夺主,始终保持京剧“以歌舞演故事”的本体特征,这种“守正创新”的实践,为京剧的当代发展提供了可借鉴的路径。

社会影响:梨园“常青树”的文化担当

王平的艺术成就与社会贡献,使他成为京剧界公认的“老生翘楚”,他曾担任全国政协委员、中国剧协理事,多次参与京剧艺术的政策研讨,为传统艺术的发展建言献策;先后荣获中国戏剧梅花奖、文华表演奖、上海白玉兰戏剧奖等国家级奖项,其表演被评价“为当代老生行当树立了标杆”。

在国际舞台上,王平多次代表中国京剧赴美国、英国、法国、日本等国演出,以《四郎探母》《空城计》等经典剧目向世界展现中国文化的魅力,2010年上海世博会上,他在“中国馆日”演出《大唐贵妃》,其唱腔与身段征服了海内外观众,被外媒赞为“东方艺术的活化石”,年过六旬的王平依然活跃在舞台上,他表示:“只要观众需要,我会一直唱下去,京剧是我们的国粹,传承下去,是我的责任。”

代表剧目与艺术成就表

| 剧目类型 | 代表作品 | 饰演角色 | 艺术特色与贡献 |

|---|---|---|---|

| 传统老生戏 | 《四郎探母》 | 杨四郎 | 唱腔高亢,情感细腻,被誉为“当代最佳杨四郎” |

| 《空城计》 | 诸葛亮 | 念白沉稳,身段儒雅,展现“智者”风骨 | |

| 《捉放曹》 | 陈宫 | 行腔跌宕,刻画人物心理变化,成经典教学剧目 | |

| 新编戏 | 《华子良》 | 华子良 | 突破传统程式,塑造“疯中有智”的革命者形象 |

| 《妈祖》 | 林父 | 融合老生与文人行当,探索传统戏现代表达 | |

| 新编历史剧 | 《大唐贵妃》 | 唐明皇 | 结合现代舞台技术,展现帝王爱情与家国情怀 |

相关问答FAQs

问:王平的表演风格与余叔岩、杨宝森等前辈大师相比,有哪些独特之处?

答:王平的表演风格深深植根于余派、杨派的传统,但他并非简单模仿,而是在继承中融入个人理解,与余叔岩的“清刚隽永”、杨宝森的“苍劲醇厚”相比,王平的唱腔更注重“情感张力”,他善于通过音色的变化(如高亢与低沉的对比)和节奏的把控(如快慢板的无缝衔接)来表现人物内心,使传统唱腔更具现代审美,他在新编戏中对人物性格的深度挖掘,突破了传统老生“类型化”的表演模式,赋予角色更丰富的层次感,这是他对前辈艺术的创新发展。

问:王平在京剧传承方面,除了收徒教学,还有哪些创新举措?

答:除了收徒传艺,王平在京剧传承中积极探索“跨界融合”与“科技赋能”,他推动“京剧+流行音乐”的尝试,曾与流行歌手合作推出《京剧新唱》专辑,用年轻人喜闻乐见的方式传播京剧;他利用短视频平台开设“王平京剧小课堂”,通过碎片化讲解普及京剧知识,单条视频最高播放量超500万;他还主导开发“京剧AR体验”项目,让观众通过虚拟现实技术“走进”京剧舞台,感受“唱念做打”的魅力,这些举措打破了京剧传承的时空限制,让传统艺术在数字时代焕发新生。