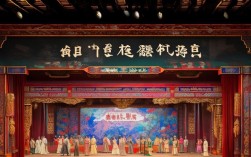

《棍中缘》是豫剧传统经典剧目,以“棍”为叙事核心,将信义、缘分与家国情怀巧妙交织,在豫剧舞台上传承百年,深受观众喜爱,全剧情节跌宕起伏,人物性格鲜明,既有文戏的细腻婉转,又有武戏的酣畅淋漓,展现了豫剧艺术的独特魅力。

剧情梗概

故事发生在明代中期,江南才子柳文龙出身书香门第,其父柳明远与镇边大将军赵振山曾为结义兄弟,二人定下婚约,以祖传玉棍(刻“柳”字族徽,象征家族信物)为凭,后柳家遭奸臣严嵩之子严世藩陷害,柳明远含冤去世,家道中落,临终前,柳明远将玉棍交给柳文龙,嘱其赴京寻父故交,完成婚约。

柳文龙携玉棍进京,途经赵家庄时遇山盗,财物被劫,慌乱中玉棍滚落,被赵振山之女赵月华的丫鬟拾得,赵月华见玉棍上“柳”字族徽,想起幼时定亲之事,心生疑窦,此时柳文龙寻至赵府,赵振山见其与柳明远容貌相似,又见玉棍,确认其身份,欲促成婚事,然严世藩觊觎赵家兵权,设计诬陷柳文龙盗窃官银,将其打入死牢。

赵月华为救柳文龙,暗中查证,发现严世藩勾结边关叛军的罪证,并找到证人,公堂之上,柳文龙手持玉棍怒斥奸臣,赵振山率兵相助,真相大白,严世藩伏法,柳文龙高中状元,与赵月华在玉棍见证下完婚,成就“棍中缘”,全剧以“棍”起,以“缘”终,既歌颂了忠贞不渝的爱情,也弘扬了惩恶扬善的家国大义。

主要人物

通过人物塑造,剧目展现了传统戏曲“忠奸对立、善恶有报”的核心价值观,主要角色性格鲜明,推动了情节发展,具体如下:

| 角色 | 身份 | 性格特点 | 关键情节 |

|---|---|---|---|

| 柳文龙 | 书生/柳家遗孤 | 忠厚、聪慧、重情义 | 携玉棍赴京,被陷害后平反 |

| 赵月华 | 将军之女 | 善良、机智、敢作敢为 | 拾得玉棍识身份,暗中救助柳文龙 |

| 赵振山 | 镇边将军 | 正直、重诺、护短 | 见玉棍认女婿,助其对抗奸臣 |

| 严世藩 | 奸臣之子 | 阴险、贪婪、野心勃勃 | 陷害柳文龙,意图吞并赵家兵权 |

艺术特色

《棍中缘》在艺术呈现上充分体现了豫剧“唱、念、做、打”的融合特色,既有传统戏曲的程式化表演,又有符合人物性格的细节刻画。

唱腔设计:柳文龙的唱段以豫东调为主,高亢明快,如“玉棍在手心难安,故交何处问平安”,既表现书生的儒雅,又暗含对前途的迷茫;赵月华的唱段多用豫西调,婉转细腻,如“见玉棍忆往事泪湿衣襟”,通过“甩腔”“滑腔”展现其内心的温柔与坚定,两人在“花园相会”一场的对唱,更是融合了豫剧“欢音”“苦音”的交替,情感层次丰富。

表演与道具:“棍”作为核心道具,贯穿始终,柳文龙初到赵府时,双手紧握玉棍,身形拘谨,体现落魄书生的谨慎;赵月华见到玉棍时,以水袖轻掩面颊,眼含泪光,配合“卧鱼”身段,展现闺阁女子的娇羞与感慨;高潮“公堂对峙”中,柳文龙手持玉棍直指严世藩,配合武生的“蹉步”“亮相”,凸显正义凛然,赵振山的“靠旗功”、严世藩的“髯口功”等,都展现了豫剧表演的深厚功底。

主题与内涵:剧目通过“棍”这一具象符号,将个人命运(柳赵爱情)、家族情缘(结义之约)与家国大义(对抗奸臣)交织,既符合传统戏曲“才子佳人”的叙事框架,又通过“惩恶扬善”的结局,传递了“信义立身、正义长存”的价值观,具有深刻的教育意义。

传承与影响

《棍中缘》自清代以来便在河南及周边地区广为流传,历经数代艺人的打磨,成为豫剧“生旦戏”的经典代表作,早期由豫剧大师常香玉、陈素真等人演绎,常派唱腔的刚健与陈派表演的细腻相结合,使角色形象更加丰满,20世纪50年代,该剧被收入《传统剧目汇编》,成为豫剧教学的重要教材;改革开放后,河南省豫剧三团等院团对剧本进行改编,优化情节节奏,融入现代舞美技术,使剧目更符合当代观众审美。《棍中缘》仍是豫剧演出团的保留剧目,不仅活跃于乡村庙会、城市剧场,还通过短视频平台、戏曲电影等新媒体传播,吸引了更多年轻观众,成为连接传统与现代的文化纽带。

FAQs

-

《棍中缘》中的“棍”在剧情中起到了什么作用?

答:“棍”既是柳家祖传信物,串联起两家婚约、人物相遇与真相揭露;又是象征信义与缘分的核心符号,推动情节发展,最终成就“棍中缘”的美好结局。 -

豫剧《棍中缘》与其他传统才子佳人戏相比有何独特之处?

答:其独特之处在于以“棍”为具象线索,将信物、情感与家国叙事深度融合,且武戏(公堂对峙)与文戏(闺阁情思)穿插,节奏张弛有度,兼具抒情性与戏剧张力。