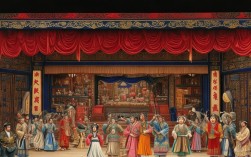

豫剧,作为中原大地的文化瑰宝,以其高亢的唱腔、鲜活的人物和贴近生活的故事,滋养了一代又一代观众,在浩瀚的豫剧剧目与表演艺术中,“花子饭金不换”如同一颗朴素的星辰,虽不耀眼夺目,却以其对底层生活的深刻描摹与对艺术本真的执着坚守,成为豫剧文化中不可或缺的精神符号。“花子饭”,是戏曲舞台上乞丐角色的“标配”餐食,更是折射世态炎凉的镜像;“金不换”,既是豫剧艺人艺名中的美誉,更象征着那些源自泥土、历经淬炼却永不褪色的艺术品格。

“花子饭”:豫剧舞台上的民生镜像与情感载体

豫剧扎根中原民间,自诞生起就带着浓郁的乡土气息与市井烟火气,它的剧目多取材于历史故事、民间传说,更不乏对底层生活的直接书写。“花子饭”便是这类书写中最具代表性的符号之一——“花子”,即乞丐,是旧中国社会的特殊群体,他们的生存状态是观察社会民生的独特窗口;“花子饭”,则是这群人最真实的生存写照:或许是讨来的残羹冷炙,或许是霉变的窝头配着野菜汤,甚至是饥饿时难以下咽的树皮草根,在豫剧舞台上,“花子饭”从不只是简单的道具,而是串联剧情、塑造人物、传递情感的核心线索。

以经典剧目《花子拾金》为例,剧中的主角“花子”李四,衣衫褴褛,以乞讨为生,当他偶然拾得银两时,内心的挣扎与抉择便围绕“一碗花子饭”展开,舞台上,李四端着破碗,碗中是半块发黑的窝头和几根野菜,他边吃边唱:“窝头噎喉咙,菜汤照见影,拾金该不该,问遍天边星。”这里的“花子饭”,是他日常苦难的缩影,也是他人性考验的试金石——当饥饿让他对银两产生占有欲时,碗中寡淡的食物又让他想起贫苦邻里的不易,最终他选择归还银两。“花子饭”不再是食物,而是李四善良本性的见证,成为豫剧“劝人向善”教化功能的生动载体。

在另一出剧目《花子过关》中,“花子饭”则成为冲突的导火索,花子张三用一碗“花子饭”(实际是故意调换的泔水)戏弄贪官,唱道:“你吃山珍海味味,我喝残汤剩饭泪;你穿绫罗绸缎暖,我披麻袋片寒风吹。”这里的“花子饭”,与贪官宴席上的佳肴形成鲜明对比,豫剧通过这种强烈的视觉与味觉反差,将贫富差距、官民矛盾赤裸裸地呈现在观众面前,让观众在笑声与怒火中感受社会的荒诞与不公,可以说,“花子饭”在豫剧中,早已超越了食物本身,它是苦难的符号,是反抗的武器,更是底层人民生存智慧的结晶。

“金不换”:豫剧艺人的精神坐标与艺术坚守

“金不换”三字,在豫剧界既是美誉,也是传承,它既是对某位艺术家技艺与人品的褒奖,更是对一种“源于生活、高于生活”的艺术精神的概括,在豫剧史上,以“金不换”为艺名的演员不在少数,其中最负盛名的当属清末民初豫剧祥符调名丑“金不换”(本名名张钦堂),他一生专攻丑角,尤擅扮演“花子”等底层小人物,将“花子饭”这一元素演绎到了极致,成为豫剧丑角表演的一代宗师。

“金不换”的表演,贵在“真”与“情”,他塑造的“花子”角色,从不刻意扮丑,而是从生活细节入手,让人物“活”在舞台上,比如他演《花子拾金》中吃“花子饭”的场景:不是狼吞虎咽的夸张,而是用手指捏着窝头,轻轻吹去上面的灰尘,小口咬下,咀嚼时眉头微蹙,喉结滚动,仿佛在品尝“山珍海味”;喝菜汤时,他会用碗沿刮净碗底,再伸出舌头舔舐碗边,每一个动作都真实得让观众仿佛能闻到那碗“花子饭”的霉味与苦涩,这种“真”,源于他对底层生活的长期观察——他曾混迹乞丐群体,与他们同吃同住,记录他们的语言、动作、神态,甚至模仿他们讨饭时的唱腔与哀号,正是这种“深入生活”的执着,让他的表演摆脱了程式化的束缚,充满了泥土的芬芳与生命的温度。

“金不换”的“情”,则体现在他对人物内心的精准把握,他笔下的“花子”,从不只是苦难的符号,而是有血有肉、有爱有恨的鲜活个体,在《花子娶亲》中,他扮演的花子王二,用一碗“花子饭”迎娶同样贫苦的女子,新婚夜里,夫妻二人分食一碗粗粮,王二把窝头掰成两半,把大的给妻子,自己啃小的,边吃边唱:“窝头两半半,甜过蜜饯饯;有妻在身边,苦饭也香甜。”这里的“花子饭”,是爱情的见证,是生活的希望,王二的表演中没有悲戚,只有对当下的珍惜与对未来的憧憬,让无数观众为之动容,这种“于苦难中见温情,于卑微中见崇高”的艺术处理,正是“金不换”表演艺术的精髓,也让“金不换”这个名字,成为豫剧“以情动人”传统的代名词。

“花子饭金不换”:豫剧文化的精神内核与当代价值

“花子饭”与“金不换”的结合,本质上体现了豫剧文化的两大核心精神:一是“人民性”,二是“坚守性”,豫剧从诞生起就是“庄稼戏”,它的观众是农民,它的内容是生活,它的情感是大众的。“花子饭”作为底层生活的直接反映,正是豫剧“人民性”的最佳注脚——它不歌王侯,不颂贵族,只关注小人物的悲欢离合,只为普通百姓代言,而“金不换”所代表的艺术家精神,则是豫剧“坚守性”的集中体现:在艺术上,他们坚守“生活是艺术的唯一源泉”,深入民间、观察生活、打磨技艺;在人格上,他们坚守“戏比天大、艺无止境”的初心,不为名利所惑,不为浮华所动,始终保持着对艺术的敬畏与热爱。

在当代戏曲传承面临挑战的背景下,“花子饭金不换”的精神更显珍贵,当下的戏曲创作,有时过于追求“高大上”的题材与“炫技式”的表演,却忽略了生活的本真与观众的情感共鸣,而“花子饭金不换”告诉我们:真正能打动人心的艺术,永远扎根于生活;真正能传世的经典,永远坚守着初心,今天的豫剧传承者,既需要从“花子饭”这样的传统元素中汲取营养,关注现实、反映生活;也需要传承“金不换”这样的艺术精神,沉下心来、精益求精,让豫剧这门古老艺术在新时代焕发出新的生机。

豫剧“花子饭”经典剧目及“金不换”表演元素对照表

| 剧目名称 | 剧情简介 | “花子饭”场景 | “金不换”技艺体现 |

|---|---|---|---|

| 《花子拾金》 | 乞丐李四拾得银两,经历内心挣扎后归还失主,体现诚信美德。 | 李四端着破碗,碗中是霉窝头与野菜汤,边吃边唱感叹生活艰辛。 | 唱腔用方言俚语,节奏如诉如泣;身段模拟乞丐吃相,如吹尘、小口咀嚼、舔碗沿,真实细腻。 |

| 《花子过关》 | 花子张三用“花子饭”戏弄贪官,揭露官场黑暗,展现底层智慧。 | 张三故意将泔水当“花子饭”给守城士兵,唱出“你吃珍馐我喝汤”的对比。 | 念白加入河南歇后语,幽默犀利;身段加入“矮子步”“滑步”,动作夸张而不失生活逻辑。 |

| 《花子娶亲》 | 贫苦花子王二与穷苦女子相濡以沫,以“花子饭”为聘,成婚后共度难关。 | 新婚夜夫妻分食一碗粗粮,王二将窝头掰半,让大半给妻子。 | 唱腔用“慢板”,旋律柔和温暖;眼神从苦涩到满足,传递出对生活的感恩与对爱情的珍视。 |

相关问答FAQs

问题1:豫剧中的“花子饭”为什么能成为经典表演元素?

解答:“花子饭”成为经典,首先源于其“真实感”,豫剧扎根民间,“花子饭”作为底层人民的日常饮食,直接反映了特定历史时期的社会现实与民生疾苦,容易引发观众的情感共鸣。“花子饭”是剧情与人物的“戏核”——通过吃“花子饭”的动作、唱词、表情,可集中展现人物性格(如乐观、坚韧)、心理活动(如挣扎、满足)及社会矛盾(如贫富差距),历代艺术家(如“金不换”)通过精湛技艺,将“花子饭”从食物符号升华为艺术载体,赋予其精神内涵,使其成为豫剧丑角戏中不可或缺的经典。

问题2:“金不换”的表演艺术对当代豫剧传承有什么启示?

解答:“金不换”的表演艺术有三点启示:一是“扎根生活”,他深入观察底层人民,将真实体验融入表演,启示创作者要继续深入生活、扎根人民,从生活中汲取养分,二是“精益求精”,他对“花子饭”等细节反复打磨,提醒演员要注重基本功,避免表演程式化,三是“守正创新”,他在继承传统基础上融合地方民歌、说唱等元素,形成独特风格,启示当代豫剧要在坚守艺术本真的同时,结合时代审美创新,让传统艺术焕发新生。