郭民江是豫剧领域一位颇具代表性的表演艺术家,其艺术生涯与个人成长深受中原文化的滋养,而他的籍贯作为文化根脉的重要标识,不仅塑造了他的艺术风格,更成为理解其表演特质的关键线索,郭民江的籍贯为河南省开封市,这座被誉为“豫剧之乡”的古都,不仅是中国历史文化名城,更是豫剧艺术的重要发源地与传承中心,深厚的文化底蕴为他的艺术成长提供了丰厚的土壤。

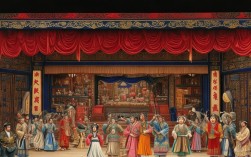

开封地处中原腹地,自北宋以来便是戏曲文化的繁盛之地,当地的民间艺术、方言声调、民俗风情与豫剧的唱腔、念白、表演形式深度融合,形成了独特的“汴京豫剧”风格,郭民江自幼生活在这片土地上,耳濡目染间吸收了传统艺术的精髓,开封方言的抑扬顿挫、节奏鲜明,直接影响了他的念白技巧,使其吐字清晰、韵味醇厚,兼具豫剧的豪放与中原文化的细腻,他在传统剧目《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的经典唱段,便巧妙融入了开封方言中“尖团字”的发音特点,既保留了豫剧高亢激越的基调,又通过地方化的语调处理增强了角色的生活气息与亲和力。

作为豫剧“常派”的传承人之一,郭民江的艺术风格深受开封地区豫剧表演传统的影响,开封豫剧注重“唱、念、做、打”的融合,尤其强调表演的“真情实感”,这与郭民江“以情带戏、戏随情动”的表演理念高度契合,他在《穆桂英挂帅》中饰演的穆桂英,既保留了穆桂英英姿飒爽的将帅之气,又通过细腻的眼神、身段展现了人物内心的柔情与家国情怀,这种“刚柔并济”的表演特质,正是开封文化中“外圆内方”性格的艺术投射,开封民间艺术中的“踩高跷”“舞龙狮”等表演形式,也为他的身段设计提供了灵感,使其在《七品芝麻官》等喜剧剧目中,动作诙谐而不失规范,兼具民间艺术的活泼与戏曲程式的严谨。

郭民江对籍贯文化的认同与传承,不仅体现在表演中,更反映他对豫剧艺术扎根民间、服务大众的坚持,他常带领团队深入开封及周边乡村,收集整理民间戏曲素材,将开封的历史传说、民俗故事改编成新剧目,如《清明上河图》《包青天》等,既丰富了豫剧的题材内容,又通过艺术形式传播了地方文化,他还积极参与开封豫剧进校园、进社区活动,培养年轻一代对传统艺术的热爱,为豫剧在故乡的传承注入活力。

以下为郭民江艺术生涯关键节点年表,清晰展现其成长轨迹与艺术成就:

| 时间 | 事件概要 |

|---|---|

| 1965年 | 出生于河南省开封市,自幼随父接触豫剧,12岁进入开封市戏曲学校学习 |

| 1980年 | 以优异成绩毕业,加入开封市豫剧团,任主要演员 |

| 1985年 | 主演传统剧目《花木兰》,获河南省青年演员戏曲大赛一等奖 |

| 1990年 | 拜豫剧表演艺术家常香玉为师,系统学习“常派”艺术精髓 |

| 2000年 | 主演新编历史剧《包青天》,全国巡演超200场,被誉为“开封豫剧名片” |

| 2010年 | 成立“郭民江豫剧工作室”,致力于豫剧创新与人才培养 |

| 2020年 | 获“国家级非物质文化遗产(豫剧)代表性传承人”称号 |

郭民江的艺术成就,离不开开封这片文化沃土的滋养,他的籍贯不仅是地理坐标,更是其艺术生命的源泉——从中原方言的韵律到民俗文化的浸润,从传统戏班的传承到现代舞台的创新,开封的基因贯穿其艺术始终,他以“守正创新”为准则,既坚守豫剧的传统根脉,又赋予其时代活力,成为连接豫剧历史与当代的重要桥梁。

相关问答FAQs

Q1:郭民江的籍贯开封对其艺术风格的形成有哪些具体影响?

A1:开封作为豫剧发源地之一,其方言声调、民间音乐(如汴京大鼓、开封鼓子)的节奏韵律,以及北宋市井文化的包容性,共同塑造了郭民江“刚柔并济”的表演风格,他的唱腔融入开封方言的“尖团字”发音,使念白兼具豫剧的激昂与地方化的细腻;身段设计吸收开封民间舞蹈(如踩高跷)的元素,在喜剧表演中更显活泼生动,开封“以情带戏”的戏曲传统,也让他更注重角色内心情感的挖掘,形成“真情实感、形神兼备”的艺术特色。

Q2:郭民江在传承籍贯文化方面有哪些具体举措?

A2:郭民江始终以传承开封豫剧文化为己任,主要举措包括:一是深入开封及周边乡村收集民间戏曲素材,将历史传说(如《包青天》)、民俗故事(如《清明上河图》)改编为新剧目,推动豫剧与地方文化的融合;二是带领团队开展“豫剧进校园、进社区”活动,在开封市多所中小学设立豫剧兴趣班,培养年轻受众;三是成立“郭民江豫剧工作室”,整理出版《开封豫剧传统唱腔选》,并收徒传艺,培养数十名青年演员,为豫剧在故乡的传承储备人才。