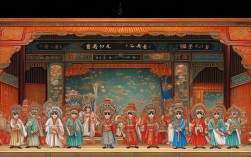

戏曲作为中华优秀传统文化的集大成者,承载着千年的民族记忆、审美智慧与人文精神,戏曲类节目作为戏曲艺术在当代传播与发展的重要载体,其宗旨绝非简单的娱乐呈现,而是肩负着文化传承、艺术革新、价值引领、社会教育等多重使命,在文化多元化与媒介融合的时代背景下,戏曲类节目通过创新表达与广泛传播,让这门古老艺术在现代社会中焕发新生,成为连接传统与现代、民族与世界的文化纽带。

文化传承:守护民族文化的根与魂

戏曲是中国传统文化的重要载体,其剧目、唱腔、表演、服饰等元素中蕴含着丰富的历史信息、哲学思想与道德观念,戏曲类节目的首要宗旨,便是对戏曲文化基因进行系统性保护与传承,具体而言,这包括对经典剧目的抢救性复刻与整理,如《牡丹亭》《西厢记》《霸王别姬》等历经百年沉淀的作品,通过高清录制、舞台纪录片等形式留存其艺术精髓;对不同剧种流派技艺的记录与传承,如京剧的“生旦净丑”行当划分、昆曲的“水磨腔”、秦腔的高亢激昂等,邀请老艺术家口述历史、传授技艺,避免“人亡艺绝”的困境;挖掘戏曲背后的文化内涵,如《锁麟囊》中“善恶有报”的伦理观、《赵氏孤儿》中“舍生取义”的家国情怀,让观众在欣赏艺术的同时,理解中国传统文化的核心价值。

艺术创新:激活传统艺术的当代生命力

传统戏曲若要适应现代社会的审美需求,必须在坚守艺术本体的基础上进行创新,戏曲类节目的另一重要宗旨,是通过形式与内容的创新,让戏曲艺术“活”在当下,在形式创新上,节目可融合现代舞台技术,如多媒体投影、AR增强现实等,营造沉浸式观演体验——例如昆曲《浮生六记》以纱幕投影还原清代苏州的生活场景,让观众仿佛置身于画中;在表演形式上,探索跨界融合的可能性,如戏曲与流行音乐的结合(京剧歌手王珮瑜与流行歌手合作新编曲目)、戏曲与话剧的碰撞(实验戏曲《暗恋桃花源》将戏曲身段融入话剧叙事),打破传统戏曲的“程式化”边界,吸引年轻观众,在内容创新上,鼓励新编历史剧与现代戏的创作,如豫剧《焦裕禄》以现代戏形式塑造党员干部形象,京剧《西安事变》以宏大叙事展现历史风云,使戏曲题材更贴近当代社会议题,引发观众共鸣。

普及教育:搭建戏曲与大众的桥梁

长期以来,戏曲被视为“小众艺术”,面临着观众老龄化、认知度低等问题,戏曲类节目致力于打破“曲高和寡”的壁垒,通过普及教育让戏曲走进大众生活,通过“戏曲进校园”“进社区”等活动,开展体验式教学,如教学生戏曲身段、脸谱绘制、学唱经典唱段,让青少年近距离感受戏曲魅力;借助电视、网络等大众媒体,推出兼具知识性与趣味性的节目,如《中国戏曲大会》以竞技形式普及戏曲知识,《角儿来了》通过访谈展现戏曲名家的艺术人生,短视频平台上的“戏曲一分钟”将经典唱段浓缩为碎片化内容,降低欣赏门槛,节目还可通过解读戏曲中的“非遗”元素,如京剧脸谱的色彩象征(红表忠义、白表奸诈)、戏曲服饰的纹样寓意(龙纹代表皇权、牡丹象征富贵),让观众在审美体验中了解传统文化的深厚底蕴。

社会价值:弘扬主流价值观与凝聚精神力量

戏曲艺术历来承载着“文以载道”的社会功能,其剧目中蕴含的家国情怀、道德教化、人性关怀等主题,与当代社会的主流价值观高度契合,戏曲类节目通过艺术化的表达,弘扬社会主义核心价值观,如《穆桂英挂帅》中的“保家卫国”精神、《花木兰》中的“巾帼担当”意识,在新时代语境下唤起观众的爱国情怀与奋斗精神;关注现实题材,如抗疫戏曲小品《逆行》、扶贫题材戏曲《青山作证》,通过戏曲艺术记录时代变迁,传递社会正能量,戏曲作为地域文化的代表,不同剧种的传播有助于增强文化认同感——如越剧的江南韵味、黄梅戏的乡土气息、川剧的幽默诙谐,通过节目展现地域文化的多样性,促进各民族文化的交流互鉴,凝聚起中华民族的精神纽带。

戏曲类节目宗旨的多维实践路径

| 宗旨维度 | 核心内涵 | 实践路径 |

|---|---|---|

| 文化传承 | 守护戏曲文化基因,延续历史文脉 | 挖掘经典剧目、抢救性保护、传承流派技艺 |

| 艺术创新 | 融合时代元素,增强艺术表现力 | 运用现代科技、拓展题材、跨界融合 |

| 普及教育 | 降低欣赏门槛,培育观众群体 | 进校园、线上推广、综艺化呈现 |

| 社会价值 | 弘扬主流价值观,凝聚精神力量 | 诠释家国情怀、传递正能量、增强文化自信 |

相关问答FAQs

Q1:戏曲类节目如何在传承与创新之间找到平衡?

A1:戏曲类节目的“传承与创新”并非对立关系,而是“守正创新”的辩证统一。“守正”即坚守戏曲的艺术本体,如“唱念做打”的基本功、程式化的表演规范、剧种独特的声腔韵味,这是戏曲的“根”;“创新”则是在尊重传统的基础上,结合当代审美与技术手段,对表现形式、传播渠道、题材内容进行拓展,京剧《贞观盛事》在保留京剧西皮唱腔的基础上,融入现代舞美设计,既尊重了传统京剧的严谨,又增强了视觉冲击力;而短视频戏曲节目通过“戏歌”改编(如《探清水河》与京剧唱腔结合),用年轻化的语言吸引受众,但核心唱腔与身段仍遵循传统规范,关键在于创新不“破格”,传承不“复古”,让传统艺术在当代语境中自然生长。

Q2:为什么戏曲类节目对青少年文化自信的培养很重要?

A2:青少年是文化自信培育的关键群体,戏曲类节目通过“沉浸式+互动式”的传播方式,让青少年直观感受中华文化的独特魅力,从而增强文化认同,戏曲是“活”的文化教科书,其剧目中的历史故事(如《三国》《水浒》)、传统美德(如《赵氏孤儿》的忠义、《花为媒》的诚信)通过艺术化呈现,比抽象的理论说教更易被青少年接受;戏曲艺术的审美形式(如服饰的华美、脸谱的象征性、唱腔的韵律感)能培养青少年的艺术鉴赏力,让他们理解“中国式审美”的精髓;戏曲类节目通过展现老艺术家的坚守、青年戏曲人的创新,传递“传承不守旧、创新不离根”的文化态度,引导青少年认识到传统文化并非“过时的古董”,而是可以与时俱进的鲜活力量,从而建立起对自身文化的自信与自豪。