在豫剧传统剧目《南阳关》中,“韩伯父”这一角色特指隋朝名将韩擒虎,他是剧中主角伍云召的岳父,也是推动剧情发展、展现忠孝矛盾的关键人物,韩擒虎作为隋朝开国元勋,历史上以勇猛善战、威震敌胆著称,民间更流传“活阎罗”之称,而在《南阳关》的剧作演绎中,他的形象被赋予了更丰富的情感层次与伦理困境,成为连接家国大义与儿女情长的纽带。

历史原型与剧中定位

韩擒虎(589年-597年),字子通,河南东垣(今河南郑州)人,隋朝名将,曾参与灭陈之战,因功封上柱国、寿光县公,在正史记载中,他“沉雄有勇,仪容伟丽”,深受隋文帝杨坚信任,而在豫剧《南阳关》中,创作者将他的身份设定为南阳关总兵,既是隋朝的忠臣,又是伍云召的岳父——伍云召的妻子韩氏正是韩擒虎之女,这种双重身份,使他在隋炀帝杨广无道、伍云召遭奸宇文化及陷害被迫反隋的背景下,陷入“忠君”与“护亲”的两难抉择,成为剧中最具悲剧色彩的人物之一。

剧情脉络中的韩伯父

《南阳关》的故事背景设定在隋炀帝时期,伍云召因在南阳关抗击反贼、保境安民有功,却遭宇文化及嫉妒诬陷,全家被满门抄斩,云召侥幸逃脱后,聚集兵力反隋,兵困南阳关,韩擒虎奉隋炀帝之命,率兵讨伐云召,作为主帅,他本应全力剿灭“反贼”,但当阵前得知对面领兵者正是自己的女婿伍云召时,他的内心掀起了巨大波澜。

剧中有经典的“城楼相认”情节:韩擒虎登上南阳关城楼,望见城下伍云召虽身着戎装却面带悲愤,不由得想起女儿韩氏与云召的恩爱,以及云召往日的忠勇,他先是厉声呵斥云召“叛国”,却在云召哭诉冤情、揭露宇文化及及杨广的恶行时,逐渐动摇,云召唱道:“韩伯父,你且听,云召把苦泪表心中:宇文化及奸贼党,蒙圣上害忠良;满门抄斩心何忍,南阳关外反了身!”字字泣血,句句含冤,韩擒虎的内心在忠君与亲情间反复撕扯,他一边感叹“贤婿你本是忠良将”,一边又碍于君命难违,最终不得不摆开阵势,与云召兵戎相见。

在两军对垒的“三挡”情节中,韩擒虎三次与伍云召交手,却始终手下留情,甚至故意让云召刺中自己(传统版本中为“诈败”),既保全了云召的颜面,也暗中对反隋之举表达了默许,这种“明为讨伐,实为护亲”的举动,将他的矛盾心理展现得淋漓尽致:他既不忍看到女婿因自己而丧命,又无法违背作为臣子的本分,只能以这种“曲线”方式守护亲情,在云召突破重围、逃离南阳关后,韩擒虎因“剿匪不力”恐遭杨广降罪,或许以自尽谢罪(不同版本结局略有差异),为这场忠孝悲剧画上了沉重的句号。

人物形象的艺术塑造

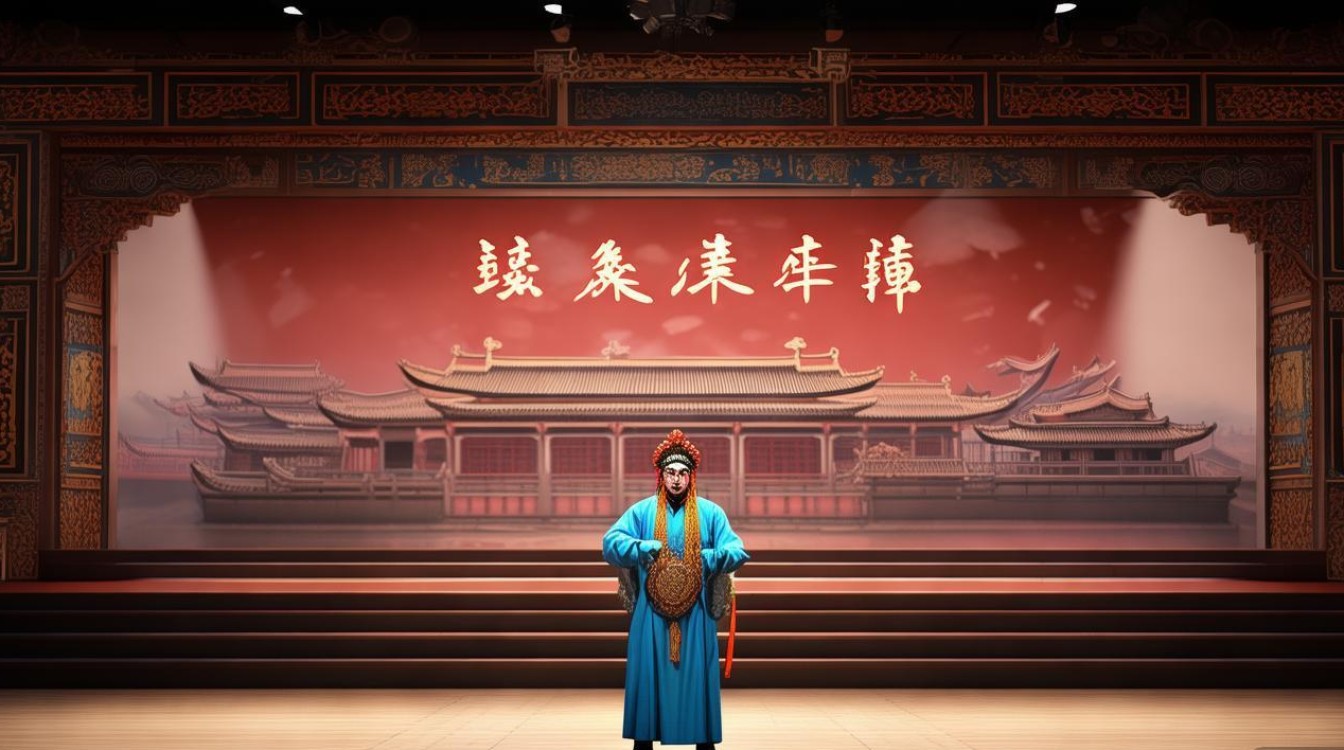

韩擒虎在《南阳关》中的形象,突破了传统历史剧中“扁平化的忠臣”设定,呈现出立体、复杂的人性光辉,他的性格核心是“刚毅中含柔情,忠义中藏无奈”,作为武将,他治军严明、武艺高强,面对叛敌时雷厉风行;作为长辈,他对女婿伍云召赏识有加、疼爱有加,甚至不惜以性命相护,这种双重性,通过豫剧独特的唱腔与表演得以生动呈现。

在唱腔设计上,韩擒虎的唱段多采用豫剧“豫东调”的激越风格,高亢嘹亮,展现其武将的豪迈;但在表达内心矛盾时,又融入“豫西调”的悲怆婉转,如“在城楼我劝罢贤弟云召”一段,唱词既有对云召反隋的痛心,又有对女儿处境的牵挂,字字铿锵,句句含情,演员通过“炸音”“擞腔”等技巧,将这位老将军的纠结与痛苦传递得淋漓尽致,在表演上,演员通过“捋髯”“捶胸”“望城楼”等身段,配合眼神的变化(时而威严,时而悲悯),将韩擒虎从“奉命讨贼”到“内心动摇”再到“暗中相助”的心理转变刻画得入木三分,成为豫剧老生行当的经典形象之一。

象征意义与文化内涵

韩伯父这一角色,不仅是《南阳关》剧情的推动者,更是封建伦理秩序下个体命运的缩影,他的悲剧,本质上是“忠君”与“孝亲”两种传统价值观的冲突——在“君要臣死,臣不得不死”的封建礼教下,他作为臣子必须效忠君王;但作为父亲和岳父,他又无法对亲人的苦难坐视不理,这种冲突,折射出中国传统社会中个体在伦理枷锁下的无奈与挣扎,也引发观众对“忠”与“孝”“大义”与“私情”的深刻思考。

韩擒虎的形象也体现了豫剧“以情动人”的艺术特色,通过他的故事,剧作不仅展现了伍云召的忠勇与反抗精神,更让观众看到“反派”阵营中也有良知未泯之人,使整部剧的悲剧色彩更加浓厚,主题也更具深度——它批判的是隋炀帝的暴政与奸佞的奸诈,而非简单的“忠奸对立”。

韩擒虎在《南阳关》中的关键情节与情感分析

| 情节阶段 | 关键事件 | 韩擒虎的言行/表现 | 情感内核 | 唱段/表演亮点 |

|---|---|---|---|---|

| 受命讨伐 | 隋炀帝命韩擒虎讨伐南阳关反贼伍云召 | 整军备战,厉声斥责云召“叛国” | 忠君思想,对“反贼”的痛恨 | 唱腔高亢,身段威严 |

| 城楼相认 | 得知对面领兵者为女婿伍云召 | 愣神,回忆往事,内心动摇 | 惊讶、矛盾、心痛 | 捋髯望城楼,眼神从威严到悲悯 |

| 阵前劝降 | 劝云召归顺朝廷,免遭杀戮 | 苦口婆心,既有威逼又有利诱 | 爱护与无奈交织 | 唱词中夹杂“贤婿”“我儿”等亲昵称呼 |

| 三挡云召 | 三次与云召交手,故意“诈败” | 手下留情,暗中助云突围 | 暗护亲情,违抗君命 | 身段“败走”时的暗示性动作 |

| 结局抉择 | 云召突围后,恐遭杨广降罪 | 或自尽谢罪,或被困南阳关 | 悲剧收场,忠义两难全 | 沉重的唱腔与定格身段 |

相关问答FAQs

Q1:历史上的韩擒虎与《南阳关》中的韩伯父形象有何不同?

A1:历史上的韩擒虎是隋朝名将,以勇猛善战、威震敌胆著称,灭陈之战中率军攻入建康(今南京),活捉陈后主,是隋朝的开国功臣,其形象更侧重于“战神”般的威猛,而《南阳关》中的韩伯父是经过艺术加工的文学形象,创作者为他增加了“伍云召岳父”的身份,并通过“忠孝两难”的剧情,赋予他丰富的情感层次——他不仅是武将,更是有血有肉、有情有义的普通人,形象更贴近生活,更具悲剧色彩,历史中的韩擒虎597年病逝,并未涉及南阳关之战,剧中情节多为虚构,目的是强化戏剧冲突与人物张力。

Q2:《南阳关》中韩伯父的经典唱段“在城楼我劝罢贤弟云召”表达了怎样的情感?

A2:“在城楼我劝罢贤弟云召”是韩擒虎的核心唱段之一,集中展现了他对伍云召的复杂情感,唱段开头“在城楼我劝罢贤弟云召,不由人一阵阵泪洒胸怀”,直接点出其内心的悲痛与不舍;中间“你本是忠良将名扬四海,为什么反朝廷惹下祸来?”既有对云召才华的赏识,也有对其反隋的不解与痛心;贤弟你且回关去,伯父我自有巧安排”,则暗含了暗中相助的意图,整段唱腔通过“豫西调”的悲凉旋律,将韩擒虎作为长辈的疼爱、作为臣子的矛盾、作为岳父的无奈融为一体,是豫剧老生唱腔的经典代表作,也深刻诠释了人物“忠义难两全”的悲剧命运。