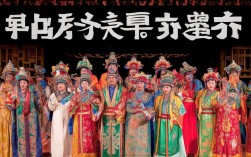

京剧传统剧目中并无“杨李逵探母”这一独立剧目,可能为《四郎探母》与《李逵探母》的混淆。《四郎探母》是京剧《杨家将》系列的核心剧目,又名《北汉王探母》,讲述了北宋杨家将杨四郎(杨延辉)在宋辽交战中流落辽国,与铁镜公主成婚,十五年后趁辽国萧太后摆天门阵之际,盗令箭潜回宋营探望母亲佘太君的悲情故事,而《李逵探母》则为《水浒传》题材,讲述李逵接母上梁山途中的故事,二者题材、人物完全不同,以下以经典剧目《四郎探母》为核心展开介绍。

《四郎探母》的剧情背景设定在宋辽对峙的“金沙滩之战”后,杨家将出征,大郎、二郎、三郎战死,四郎杨延辉被辽国俘虏,因隐瞒身份被萧太后招为驸马,改名木易,育有二子,十五年后,宋辽再战,佘太君率杨家女将助阵,四郎在辽国宫廷闻讯,思母心切,铁镜公主得知其身世后,盗取萧太后令箭,助其连夜出关潜回宋营,在宋营中,四郎与母亲佘太君、妻子铁镜公主、兄长杨六郎短暂团聚,黎明前被迫返回辽国,留下“母子会”的千古悲情。

该剧艺术成就极高,唱腔设计堪称经典,核心场次“坐宫”中,铁镜公主与四郎的对唱“夫妻们打坐在皇宫院”以西皮导板、原板、流水板层层递进,既有夫妻间的俏皮嗔怪,又有四郎思母的压抑隐痛;四郎见母时的“未开言不由人泪流满面”则以二黄慢板、原板抒发母子分离十五年的血泪,苍凉悲怆,催人泪下,表演上,老生行当的“唱念做打”与青衣行当的“水袖功”“身段”相得益彰,如四郎盗令箭时的“趟马”、公主得知真相后的“跪步”等,均将人物情感推向高潮。

剧中人物塑造立体丰满:杨四郎身处异国、忠孝两难,既有对母亲的愧疚,又有对妻儿的眷恋,复杂的人性使其成为京剧史上最具争议也最富魅力的角色之一;铁镜公主敢爱敢恨,深明大义,盗令箭时的果决与见母时的隐忍,展现了她对爱情与家国的双重理解;佘太君作为杨家将的精神领袖,见到失散多年的儿子时,既有“白发倚门望儿归”的悲喜,更有“儿须速归莫迟延”的警醒,将家国大义与母子深情融为一体。

以下是《四郎探母》主要人物及角色关系梳理:

| 人物 | 扮演行当 | 角色关系与核心特征 |

|---|---|---|

| 杨四郎(杨延辉) | 老生 | 杨家四子,流落辽国为驸马,忠孝两难 |

| 铁镜公主 | 青衣 | 辽国公主,深爱四郎,助其盗令探母 |

| 佘太君 | 老旦 | 杨母,杨家将精神领袖,深明大义 |

| 萧太后 | 旦角 | 辽国太后,威严中略感四郎身世 |

| 杨六郎(杨延昭) | 老生 | 四郎之兄,宋军统帅,对四郎既怨又怜 |

相关问答FAQs

Q1:《四郎探母》为何能成为京剧“骨子老戏”,久演不衰?

A1:《四郎探母》的经久不衰,首先在于其“情感共鸣”的普适性,它将“忠孝”这一中华文化核心情感置于家国对立的矛盾中,四郎的挣扎、公主的深情、佘太君的隐忍,跨越时代触动观众内心,艺术上“唱腔经典、表演精湛”,如“坐宫”“见母”等场次的唱段已成为老生、青衣行当的“试金石”,流派纷呈(如马派、谭派、梅派等均有不同演绎),艺术生命力极强,剧情虽有“叛国”争议,但更强调“人性温度”,四郎对母亲的孝道超越了民族立场,这种复杂性反而赋予剧目更深的解读空间。

Q2:如何看待杨四郎“身在辽国,心向宋营”的复杂性?

A2:杨四郎的形象是“人性与家国冲突”的典型,他既是杨家将的“忠臣”,又是辽国的“驸马”;既想尽孝探母,又恐辜负公主与辽国,这种“双重身份”使其始终处于撕裂状态:盗令箭时是“孝子”,返回辽国时是“丈夫”,面对母亲时是“罪人”,京剧并未将其简单“脸谱化”,而是通过“叫小番”“见母”等唱段,展现他“泪血染透征袍”的痛苦,最终在“忠孝难两全”的悲剧中,完成了对“人性真实”的深刻揭示,这也是角色历经百年仍具魅力的核心原因。