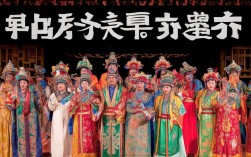

豫剧《下陈州》是传统包公戏中的经典剧目,以北宋时期包拯陈州放粮、惩治贪官的故事为蓝本,历经数百年传承,成为豫剧黑头行当的代表作之一,该剧集戏剧冲突、人物塑造与唱腔艺术于一体,不仅展现了包拯的铁面无私,更深刻揭示了封建社会底层百姓的苦难与抗争,在豫剧发展史上具有重要地位。

剧情梗概:北宋年间,陈州大旱颗粒无收,朝廷命刘得中、杨金仁二人前往陈州开仓粜米,二人却借机抬高粮价、克扣赈灾银两,致使无数百姓饿死,民女张桂英之父因状告二人被杖杀,张桂英越级告状,途中巧遇奉旨陈州放粮的包拯,包拯明察秋毫,设计将二贪官正法,开仓放粮,为陈州百姓伸张正义。

主要角色分析:包拯(黑头)是全剧核心,其形象刚正威严,唱腔以“炸音”和“膛音”为主,念白字正腔圆,动作沉稳有力,如“三公案”中拍案而起、怒斥贪官的场景,尽显“包青天”的凛然正气;张桂英(旦角)作为底层百姓的代表,唱腔以苦音为主,如“滚板”“哭腔”的运用,将失去亲人的悲愤与告状的决心表现得淋漓尽致,其“手举状纸闯衙外”等念白,凸显了普通人在绝境中的勇敢;刘得中、杨金仁(净角)则作为反面典型,通过夸张的身段和尖细的唱腔,刻画出奸臣的贪婪与狠毒。

经典唱段赏析:

| 唱段名称 | 演唱者 | 唱腔特点 | 内容主题 |

|---|---|---|---|

| 包拯“陈州旱情如火燎” | 唐喜成 | 黑头“脑后音”与“擞腔”结合 | 表达对百姓疾苦的痛心 |

| 张桂英“哭父” | 常香玉 | 苦音“哭腔”与“慢板”交融 | 哭诉父亲冤死,决心告状 |

| 包拯“铡美案”片段 | 李斯忠 | “炸音”铿锵,节奏急促 | 怒斥贪官,彰显法度威严 |

艺术成就与影响:《下陈州》通过紧凑的剧情、鲜明的人物和精湛的唱腔,成为豫剧舞台上的常演剧目,其塑造的包拯形象深入人心,与《铡美案》《秦香莲》等剧目共同构成了豫剧包公戏的完整体系,该剧不仅传承了“清官文化”的民间信仰,更推动了豫剧黑头行当的唱腔发展,为后世提供了丰富的艺术范式,至今,河南豫剧院、洛阳豫剧团等专业院团仍将该剧作为保留剧目,常香玉、唐喜成等名家的演绎版本更是成为经典。

FAQs: 问:《下陈州》与元杂剧《陈州粜米》有何关联? 答:《下陈州》的故事原型可追溯至元杂剧《陈州粜米》(作者不详),该剧通过包拯陈州放粮、惩治贪官刘得中、杨金吾(剧中为“杨金吾”)的故事,揭露了封建社会的黑暗,豫剧《下陈州》在保留核心情节的基础上,对人物唱腔、舞台表演进行了本土化改编,强化了豫剧的唱腔特色和戏剧冲突,使其更符合中原观众的审美习惯,成为豫剧传统剧目中的经典。

问:豫剧《下陈州》中,包拯的“黑头”形象有何艺术特色? 答:豫剧“黑头”是净行的重要分支,专演包拯等刚正不阿的正面人物,在《下陈州》中,包拯的“黑头”形象主要体现在三方面:一是唱腔,以“脑后音”“炸音”为主,声音洪亮如钟,气势磅礴,如“包龙图打坐在开封府”等唱段,既展现了身份威严,又传递出对百姓的体恤;二是表演,动作沉稳有力,如“蹉步”“亮相”等身段,凸显其“铁面无私”的性格;三是脸谱,以黑色为主额,月牙标记象征“昼断阳、夜断阴”,视觉上极具辨识度,成为豫剧包公戏的标志性符号。