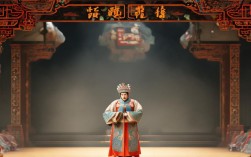

爱国戏曲是中国戏曲艺术中承载民族精神、传递家国情怀的重要载体,它以舞台为媒介,通过鲜活的人物形象、动人的故事情节和独特的艺术表现形式,将爱国主义的种子播撒在观众心中,成为中华民族文化自信与情感认同的重要纽带,从古至今,爱国戏曲始终与国家命运紧密相连,在不同历史时期展现出丰富的精神内涵与时代价值。

古代爱国戏曲萌芽于先秦“优孟衣冠”的讽喻传统,至元明清逐渐成熟,形成了以“忠义报国”“反抗侵略”为核心主题的创作脉络,元杂剧《赵氏孤儿》是其中的典范,作者纪君祥以“程婴救孤”的历史故事为蓝本,塑造了程婴、公孙杵臼等舍生取义的英雄群像,当程婴忍痛献子、公孙杵臼撞阶而亡时,舞台上“悲风四起,草木含悲”的意境,将“士为知己者死”的忠义精神与“存赵氏之孤”的家国大义融为一体,传递出“杀身成仁,舍生取义”的爱国情怀,明代传奇《鸣凤记》则聚焦嘉靖年间杨继盛等忠臣与严嵩奸党的斗争,通过“写本”“斩杨”等折子戏,展现了文人士大夫“鞠躬尽瘁,死而后已”的担当,将爱国主题从“忠君”升华为对国家社稷的责任,清代京剧《穆桂英挂帅》更是突破传统女性形象,让穆桂英以“我不挂帅谁挂帅,我不领兵谁领兵”的豪迈气概,率军破敌保家卫国,成为巾帼爱国的经典符号。

近代中国内忧外患,爱国戏曲的主题转向“救亡图存”,成为唤醒民众意识的号角,京剧《抗金兵》取材于梁红玉击鼓抗金的历史,梁红玉在“金山擂鼓”一折中,以战鼓为号、以旌旗为令,鼓声激越处,既是对金兵入侵的愤怒抗争,也是对民族气节的礼赞,豫剧《花木兰》则通过“花木兰替父从军”的故事,将“万里赴戎机,关山度若飞”的战场豪情与“愿为市鞍马,从此替爷征”的孝道忠义结合,塑造了既是女儿身又是英雄魂的爱国形象,其“刘大哥讲话理太偏”的唱段,以通俗易懂的语言传递出“男女平等,共赴国难”的时代呼声,这一时期的爱国戏曲不再局限于历史故事,更融入了现实关怀,如京剧《江竹筠》以革命烈士江姐的事迹为原型,用“红梅赞”的唱段赞颂其“严刑拷打算什么,竹签子是竹子做的,共产党员的意志是钢铁”的革命气节,让爱国精神与时代同频共振。

新中国成立后,爱国戏曲在继承传统的基础上不断创新,题材从历史英雄拓展到革命先烈、建设楷模,艺术表现形式也更加丰富,现代京剧《红灯记》通过“李玉和一家三代为传递密电码牺牲”的故事,将革命者的家国大义与父子、母子亲情交织,李玉和“临行喝妈一碗酒,浑身是胆雄赳赳”的唱段,既展现了革命者的从容无畏,也传递了“舍小家为大家”的爱国情怀,京剧《骆驼祥子》改编自老舍先生的名著,通过人力车夫祥子的命运沉浮,展现旧社会底层人民对“北平城”的眷恋与对压迫的抗争,其“我爱这城里的胡同,爱这城的钟鼓楼”的台词,将个人情感与国家命运紧密相连,诠释了“人民爱国,爱的是脚下的土地与身边的人”,近年来,新编历史剧《伏生》以“护书传薪”的故事,展现秦朝博士伏生冒死保护《尚书》的壮举,将爱国主题升华为对中华文脉的守护,让观众在历史与现实的对话中,感受到文化传承的力量。

爱国戏曲的艺术魅力,在于其将爱国情怀融入唱、念、做、打的每一个细节,京剧的西皮流水明快激昂,如《穆桂英挂帅》中“猛听得金鼓响画角声震”,以高亢的唱腔展现英雄出征的豪情;二黄慢板深沉悲壮,如《赵氏孤儿》中“白茫茫雪盖太行山”,以婉转的旋律烘托悲剧氛围;豫剧的梆子板式刚劲有力,如《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”,以朴实的语言传递强烈的情感,表演上,武生扮演的岳飞“枪挑小梁王”时的干净利落,青衣扮演的梁红玉“击鼓抗金”时的飒爽英姿,老生扮演的李玉和“赴宴斗鸠山”时的从容不迫,都通过程式化的动作,将爱国英雄的形象刻画得深入人心,这些艺术手段的运用,让爱国主题不再是空洞的口号,而是可感可知的情感共鸣。

在当代社会,爱国戏曲依然具有重要的时代价值,它是爱国主义教育的生动教材,通过舞台上的英雄故事,让观众尤其是青少年了解历史、崇尚英雄;它是文化传承的重要载体,将传统艺术与爱国精神结合,让戏曲在创新中焕发新生;它是凝聚民族情感的精神纽带,当《我的祖国》的旋律与现代京剧《智取威虎山》的“打虎上山”同台响起时,不同年龄、不同背景的观众都能在其中找到共同的情感记忆,正如京剧表演艺术家梅兰芳所说:“戏曲是民族的艺术,演的是古人的事,说的是今人的心。”爱国戏曲正是通过“演古人”而“喻今人”,让跨越时空的爱国精神在舞台上生生不息。

相关问答FAQs

Q1:爱国戏曲如何吸引年轻观众,实现传统艺术的当代传承?

A1:吸引年轻观众需在“守正创新”中找到平衡,要坚守戏曲的艺术内核,如唱腔的韵味、表演的程式,保留传统艺术的“根”;要创新表达形式:在题材上,可挖掘历史人物与当代精神的契合点,如新编京剧《苏轼》展现文人风骨与现代人文情怀的共鸣;在传播上,借助短视频、直播等新媒体平台,将经典唱段改编成“戏曲混搭流行音乐”的形式,如B站上“豫剧版《错位时空》”播放量超千万;在体验上,推出沉浸式戏曲演出,让观众参与剧情互动,如“京剧《龙凤呈祥》主题剧本杀”,让年轻人从“旁观者”变为“参与者”,校园戏曲社团、戏曲进课堂等活动,也能从小培养青少年对传统艺术的兴趣,让爱国戏曲在代代相传中永葆活力。

Q2:传统爱国戏曲中的“忠君”思想,如何与当代爱国情怀区分与融合?

A2:传统爱国戏曲中的“忠君”是封建时代的伦理观念,其本质是对“家国一体”的政治认同,而当代爱国情怀的核心是对国家主权、民族尊严和人民幸福的热爱,二者在主体性上有本质区别,在传承中,需“取其精华,去其糟粕”:对于“精忠报国”“舍生取义”等超越时代的爱国精神,要大力弘扬,如岳飞的“还我河山”转化为当代的“强国复兴”担当;对于“愚忠”“君权至上”等封建糟粕,则需批判性剔除,如将传统戏曲中“为君死节”的情节,改编为“为人民牺牲”的当代叙事,融合的关键在于“以人民为中心”,将爱国主题从“忠君”转向“爱民”,如现代京剧《焦裕禄》中“心中装着全体人民,唯独没有他自己”的台词,正是对传统爱国精神的创造性转化,让古老戏曲与当代价值观同频共振。