豫剧作为中国北方最具代表性的地方剧种之一,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的历史底蕴,深受广大观众喜爱,在众多经典剧目中,《中红袍》作为一部以清官断案为主题的传统戏,凭借跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和富有张力的戏剧冲突,成为久演不衰的舞台佳作,其中第三集作为全剧的核心转折点,将矛盾推向高潮,通过包拯、秦香莲与陈世美等人物的激烈交锋,深刻展现了正义与邪恶的较量,彰显了戏曲艺术“惩恶扬善”的教化意义,本文将从剧情脉络、人物塑造、艺术特色三个维度,对《中红袍》豫剧第三集进行详细解析。

剧情脉络:矛盾激化与真相逼近

《中红袍》豫剧第三集的故事围绕“秦香莲告状”与“包拯查案”两条线索展开,情节层层递进,悬念丛生,开篇承接第二集秦香莲携子进京寻夫的结局,她带着一双儿女在东京汴梁街头拦轿喊冤,却被陈世美派出的家丁驱赶,幸得义士韩琪相助,才得以闯开封府告状,这一场景通过“街头对峙”与“府衙投状”的快速切换,将底层百姓的悲苦与权贵的嚣张形成鲜明对比,为后续包拯介入调查埋下伏笔。

进入开封府后,剧情进入关键发展阶段,包拯初见秦香莲时,对其遭遇心生怜悯,但陈世美作为当朝驸马,身份显赫,若无确凿证据,难以定罪,为此,包拯设计“假意退状,暗查真相”的策略:一方面安抚秦香莲,让她在府外等候,并派王朝、马汉暗中保护;另一方面以“商议国事”为由召见陈世美,在言语试探中观察其反应,陈世美矢口否认抛妻弃子,反诬秦香莲是“冒认官亲”,甚至搬出公主与国太施压,包拯则以其“为官不仁、违背人伦”义正词严反驳,双方在公堂之上展开首次正面交锋,戏剧张力骤然升级。

第三集的高潮集中在“夜审陈世美”与“人证出现”两场戏,包拯深知此案牵连皇亲国戚,若想水落石出,必须找到关键人证,韩琪因受陈世美家丁追杀,身负重伤逃至开封府,临终前将陈世美派人追杀秦香莲的实情和盘托出,并将随身佩刀作为凭证(此刀为陈世美所赠,后成为“铡美案”的关键物证),韩琪的牺牲不仅为案件提供了直接证据,更将秦香莲的悲情推向极致——她抱着韩琪的尸身痛哭,控诉陈世美的狠毒,而包拯在悲愤中立下“不铡陈世美,誓不为人”的誓言,为第四集的“铡美”结局做好铺垫,整个第三集通过“告状—试探—对峙—取证”的情节推进,将个人悲剧与官场腐败、皇权干预的社会矛盾交织,使故事在紧凑的节奏中蕴含深刻思考。

人物塑造:典型形象与性格张力

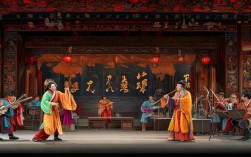

《中红袍》第三集的成功,离不开对人物性格的精准刻画,尤其是包拯、秦香莲、陈世美三个核心角色,通过唱、念、做、打的融合,成为戏曲舞台上经久不衰的艺术典型。

包拯是第三集的灵魂人物,其“铁面无私”的形象在这一集中得到充分展现,在唱腔设计上,豫剧净角(花脸)的“铜锤唱腔”被运用得淋漓尽致,如包拯斥责陈世美时,以“散板”起唱:“驸马爷你近前看端详——秦香莲她是你妻室,一双儿女在你身旁!”字字铿锵,如金石掷地,既体现了官员的威严,又流露出对百姓的同情,在表演上,演员通过“髯口功”(捋髯、甩髯)和“眼神功”(瞪眼、眯眼)的配合,将包拯内心的愤怒与克制外化:面对陈世美的狡辩,他怒目圆睁,拍案而起;面对公主的威胁,他低头沉思,眉头紧锁,最终以“王子犯法与庶民同罪”的信念顶住压力,这种“刚中有柔、威而不怒”的塑造,使包拯的形象既有历史清官的厚重感,又具备戏曲人物的传奇色彩。

秦香莲作为底层女性的代表,其“坚韧”与“悲情”的性格在第三集中催人泪下,她的唱段以“苦音慢板”为主,如“见大人哭出了咽喉哑,珠泪滚滚洒落下”,通过拖腔和滑音的运用,将一个被丈夫抛弃、携子乞讨的弱女子的无助与绝望表现得淋漓尽致,在表演上,演员以“跪步”“抢背”等程式化动作展现其奔波之苦,尤其是抱着韩琪尸身痛哭一场,通过“甩发”“跪摔”的技巧,将情绪推向高潮,让观众深切感受到封建制度下女性的悲惨命运,秦香莲并非单纯的“受害者”,她在告状过程中的据理力争、不卑不亢,也体现了底层民众的反抗精神,使人物形象更加立体。

陈世美则是典型的“负心汉”与“权贵代表”,其虚伪、狠毒的性格在第三集暴露无遗,他的唱腔以“假声”和“快板”为主,如“秦香莲她本是民间女,怎敢与皇家攀亲埃”,语速快而飘忽,表现出色厉内荏的本质,在表演上,演员通过“水袖功”的“甩袖”“背袖”动作,展现其傲慢与推诿;面对包拯的质问,他时而装傻充愣,时而搬出权势压人,最终在韩琪的人证面前哑口无言,将一个忘恩负义、仗势欺人的反面形象刻画得入木三分。

艺术特色:程式化表演与地域文化融合

作为豫剧传统戏,《中红袍》第三集集中体现了戏曲艺术“程式化表演”与“地域文化特色”的融合,具有极高的审美价值。

在表演程式上,第三集大量运用戏曲“四功五法”(唱、念、做、打,手、眼、身、法、步),包拯升堂时的“起霸”(展示武将威仪的整套动作)、秦香莲告状时的“跪步”(双膝交替前行的步法)、陈世美与包拯对峙时的“亮相”(突然停顿并塑形),都是戏曲程式的经典运用,这些动作并非简单的肢体模仿,而是通过夸张、美化的舞台语言,将人物的身份、情绪和关系直观呈现给观众,尤其是韩琪自刎一场,演员以“僵尸倒”(挺直后倒的技巧)表现中剑身亡的瞬间,配合“叫板”(高亢的拖腔)和“锣鼓经”(急促的打击乐),营造出强烈的悲剧氛围,让观众在视觉和听觉上产生震撼。

在音乐唱腔上,豫剧的“豫东调”与“豫西调”在第三集中交替运用,形成鲜明对比,包拯的唱段以“豫西调”为主,其唱腔深沉浑厚,适合表现官员的威严与庄重;秦香莲的唱段则以“豫东调”为主,唱腔高亢激越,善于抒发悲愤、哀怨的情感;而陈世美的唱段则融入“河南梆子”的“快二八”,节奏明快,表现出人物的轻浮与虚伪,板胡、二胡、笙等乐器的伴奏,尤其是“梆子”的强节奏击打,既增强了唱腔的感染力,又凸显了豫剧“粗犷豪放”的地域特色。

在舞美设计上,传统豫剧以“一桌二椅”为基本舞台元素,通过演员的表演虚拟时空,第三集中,“开封府”的场景仅通过一张案桌、两把太师椅和“明镜高悬”的匾额便得以体现,而“街头”“驿馆”等场景则通过演员的“圆场”(快速绕场)和“虚拟动作”(如作揖、骑马)完成,这种“虚实结合”的舞美手法,既节约了舞台空间,又给观众留下充分的想象余地,体现了戏曲艺术“以形写神”的美学追求。

第三集情节脉络梳理

为更直观展现《中红袍》豫剧第三集的剧情发展,以下通过表格梳理关键场景、人物与事件:

| 场景 | 主要人物 | 关键事件 | 艺术表现 |

|---|---|---|---|

| 东京街头 | 秦香莲、儿女、家丁 | 秦香莲拦轿喊冤遭驱赶,韩琪相助 | “街头对峙”的武打设计,秦香莲“哭板”唱腔抒发悲苦 |

| 开封府投状 | 秦香莲、包拯、王朝马汉 | 秦香莲递状纸,包拯初步询问 | 包拯“升点”程式,秦香莲“跪步”表现艰辛 |

| 公堂对峙 | 包拯、陈世美 | 陈世美否认抛妻弃子,反诬秦香莲冒认官亲,公主施压 | 包拯“铜锤唱腔”斥责,陈世美“假声”狡辩,双方“亮相”对峙 |

| 夜审与韩琪献证 | 包拯、秦香莲、韩琪 | 韩琪中逃至府衙,临终陈情,赠刀为证,秦香莲痛哭 | 韩琪“僵尸倒”技巧,秦香莲“甩发”“跪摔”,包拯“散板”立誓 |

相关问答FAQs

Q1:《中红袍》豫剧第三集中,包拯为何不直接铡陈世美,而是选择“夜审”和“取证”?

A1:这一情节设计既符合戏曲“层层递进”的叙事逻辑,也体现了人物性格的复杂性,从戏剧冲突看,直接铡陈世美会使剧情过于简单,缺乏张力;通过“夜审”和“取证”,既能展现包拯在皇权压力下的谨慎与智慧(如避免与公主、国太正面冲突),又能通过韩琪的人证和陈世美的狡辩,将矛盾推向高潮,增强观众的代入感,从人物塑造看,包拯作为“清官”,必须“以事实为依据”,即便面对罪大恶极之人,也要遵循“程序正义”,这一细节使其“铁面无私”的形象更具说服力。

Q2:豫剧《中红袍》第三集中,秦香莲的唱段为何多采用“苦音慢板”?这种唱腔有何艺术效果?

A2:“苦音慢板”是豫剧“豫东调”中的代表性板式,其特点是旋律低回婉转,节奏舒缓,多用于表现悲伤、哀怨的情绪,秦香莲作为悲剧人物,其唱段采用“苦音慢板”,一方面能通过拖腔和滑音的运用,将“被丈夫抛弃、携子乞讨”的苦难具体化、情感化,让观众在听觉上产生共鸣;“慢板”的缓慢节奏为演员的表演提供了空间,配合“眼神”“身段”的变化,如“含泪演唱”“低头拭泪”,使人物的情感表达更加细腻、真实,强化了戏曲“以情动人”的艺术感染力。