豫剧红脸王孙海涛,是当代豫剧界公认的“红脸第一人”,其以醇厚高亢的唱腔、形神兼备的表演,将豫剧唐派红脸艺术推向了新的高度,他扎根中原大地,用数十年的舞台生涯诠释着红脸角色的忠义与豪情,成为豫剧艺术传承与发展的中坚力量。

孙海涛1965年出生于河南商丘一个普通农民家庭,自幼受豫剧熏陶,耳濡目染间对戏曲产生了浓厚兴趣,12岁考入河南省戏曲学校,师从豫剧表演艺术家谢顺成(唐喜成弟子),系统学习唐派红脸艺术,唐派作为豫剧红脸的重要流派,以“脑后音”“炸音”“擞音”等技巧著称,唱腔高亢激越、刚柔并济,对演员的嗓音条件和表现力要求极高,孙海涛天赋与勤奋兼具,每日清晨在校园的梨树下吊嗓,反复揣摩唐派唱腔的“气口”“板眼”,将“音域宽、音色亮、穿透力强”的特点融入自身演绎,逐渐形成了“高亢不噪、低沉不涩、情感饱满”的个人风格。

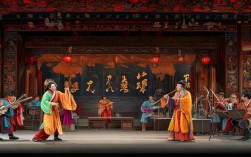

1983年,孙海涛毕业后加入河南省豫剧三团,正式开启职业演艺生涯,他凭借扎实的功底,在《三打金枝》《辕门斩子》《下陈州》等传统剧目中担纲主角,逐渐在豫剧界崭露头角,1990年,他在河南省第七届戏剧大赛中凭借《寇准背靴》中的“寇准”一角荣获一等奖,该剧中,他通过“背靴”的经典动作与“寇准背靴在宫中,心中好似滚油烹”的唱段,将寇准的机智、忠心与焦急刻画得入木三分,唱腔中既有唐派的激越,又融入了人物内心的细腻情感,成为其艺术生涯的“破圈”之作,此后,他主演的《血溅乌纱》《秦琼观阵》《七品芝麻官》(红脸版)等剧目相继走红,足迹遍布大江南北,甚至多次赴海外演出,让豫剧红脸艺术在国际舞台上绽放光彩。

作为唐派艺术的嫡系传人,孙海涛不仅继承了传统,更在创新中求发展,他注重现代审美与传统戏曲的融合,在唱腔设计上,既保留唐派“脑后音”的精髓,又借鉴了京剧、歌剧的发声技巧,使唱腔更具层次感和感染力;在表演上,他打破“重唱轻做”的局限,通过眼神、身段、台步的细节处理,赋予角色鲜活的生命力,例如在《包青天》中,他饰演包拯,唱腔中融入“黑头”的威严与“红脸”的正直,眼神如电、步履沉稳,将“包青天”的铁面无私与赤子之心展现得淋漓尽致,被观众誉为“活包拯”。

除了舞台表演,孙海涛更致力于豫剧艺术的传承与推广,2005年,他担任河南省豫剧三团团长后,创办“红脸艺术培训班”,亲自授课,培养了数十名青年演员;他还推动豫剧进校园、进社区,通过讲座、展演等形式,让更多年轻人了解豫剧、爱上豫剧,2010年,他被评为“国家级非物质文化遗产豫剧代表性传承人”,肩负起“传帮带”的重任,他常说:“红脸艺术是豫剧的根,不能在我们这代人手里断了。”他的学生已在各大戏曲院团挑起大梁,成为豫剧新生力量的中坚。

为更直观展现孙海涛的艺术成就,以下为其重要艺术历程简表:

| 时间阶段 | 主要事件 | 代表角色/成就 |

|---|---|---|

| 1977-1983年 | 考入河南省戏曲学校,师从谢顺成学习唐派红脸 | 打下坚实唱腔与表演基础 |

| 1983-1990年 | 加入河南省豫剧三团,主演多部传统剧目 | 《寇准背靴》获河南省戏剧大赛一等奖 |

| 1991-2000年 | 艺术成熟期,多次赴海外演出,扩大豫剧影响力 | 《血溅乌纱》《秦琼观阵》成为代表作 |

| 2001年至今 | 任团长、传承人,致力于教学与推广 | 获“国家级非遗传承人”称号,培养青年演员 |

孙海涛的艺术人生,是豫剧红脸艺术传承与创新的生动写照,他以戏为魂、以艺立命,用高亢的唱腔唱响中原大地的豪情,用精湛的表演诠释戏曲人物的灵魂,成为当之无愧的“豫剧红脸王”。

相关问答FAQs

问:孙海涛的唱腔与唐派创始人唐喜成相比,有哪些独特之处?

答:孙海涛在继承唐喜成“脑后音”“炸音”等核心技巧的基础上,更注重唱腔的情感表达与时代审美,唐喜成的唱腔以“刚劲挺拔”著称,孙海涛则在刚柔并济中融入了更多细腻的情感处理,如《寇准背靴》中的唱段,既有唐派的激越,又通过“擞音”“滑音”等技巧表现寇准的焦急与忠心,使人物更具层次感,他在音域拓展和音色变化上更具现代感,高腔更通透,低腔更沉稳,更符合当代观众的听觉习惯。

问:作为非遗传承人,孙海涛在培养青年演员方面有哪些举措?

答:孙海涛主要通过“教学+实践”的模式培养青年演员:一是创办“红脸艺术培训班”,亲自教授唐派唱腔技巧、身段表演,结合传统剧目片段进行实战训练;二是推行“以戏带人”,让青年演员在《下陈州》《三打金枝》等经典剧目中担任重要角色,通过舞台实践积累经验;三是推动“拜师收徒”,将自己的艺术心得毫无保留地传授给弟子,如青年演员李红涛、王海东等,已成为豫剧界的新生力量,有效延续了唐派红脸艺术的血脉。