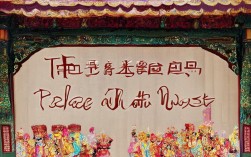

豫剧《首阳山》是取材于商末历史典故的传统经典剧目,以伯夷、叔齐“不食周粟”的故事为核心,展现了古代士人坚守气节的精神抉择,作为豫剧“全场戏”(即完整演绎的长篇剧目),其篇幅宏大、情节跌宕,集唱、念、做、打于一体,既保留了历史厚重感,又融入了豫剧特有的艺术魅力,是豫剧表现历史题材的代表作之一。

剧情与人物

故事背景设定在商周交替之际:周武王姬发举兵伐纣,商朝灭亡,伯夷、叔齐为孤竹国王子,因不满周武王“以臣弑君”的行为,叩马谏阻未果,遂隐居首阳山,誓不食周粟,采薇而食,最终饿死于山中,全剧围绕“忠义”与“气节”展开,通过“谏伐纣”“辞孤竹”“采薇歌”等关键情节,层层递进地展现兄弟二人的精神坚守,伯夷性格耿介刚烈,以“忠”为信条;叔齐则更为隐忍仁厚,在“义”与“势”的矛盾中挣扎,二人形象相辅相成,共同构成了传统士人精神的缩影,剧中周武王、姜子牙等角色作为对立面,既推动了情节发展,也从不同视角折射出伯夷、叔齐选择的特殊性。

艺术特色与表演亮点

《首阳山》全场戏的艺术特色集中体现在唱腔、表演和舞台呈现三个方面,唱腔上,豫剧以“豫西调”和“豫东调”为基础,根据人物情绪灵活切换:伯夷的唱段多用苍劲沉郁的“豫西调慢板”,如“听罢言来心愤懑”一段,通过低回婉转的旋律抒发其对“以暴易暴”的痛心;叔齐的唱腔则融入“豫东调”的明亮高亢,如“兄弟携手离故园”,以明快的节奏表现隐居的决绝,念白方面,采用中州韵与河南方言结合,既保留古韵,又贴近观众,如伯夷叩马谏武王时的“大王啊!商纣虽无道,臣子岂可伐君王?”一句,掷地有声,极具感染力。

表演上,演员需融合文武功夫:伯夷作为武生应工,手持青铜剑,叩马时有“鹞子翻身”“鹞子入林”等身段,展现其刚烈气概;叔齐以老生扮相,采薇时的“云手”“兰花指”等动作,将“采薇充饥”的艰辛与“守节不移”的坚毅融为一体,舞台呈现上,传统布景以“一桌二椅”为基础,通过灯光和虚拟动作营造“首阳山”的意境——如用蓝色灯光象征山林,演员以“圆场”表现跋涉,以“甩袖”表现寒风,虚实结合间尽显豫剧写意之美。

思想内涵与文化价值

《首阳山》的核心价值在于对“气节”的探讨,伯夷、叔齐的选择虽在历史语境中存在争议(如“不合时宜”的批评),但豫剧通过民间视角,将其升华为对道德坚守的推崇,剧中“采薇歌”的唱段“登彼西山兮,采其薇矣,以暴易暴兮,不知其非矣”,既是人物内心的独白,也折射出传统文化中“舍生取义”的价值取向,作为河南地方戏,《首阳山》还融入了中原文化的特质——如对“忠孝节义”的强调,以及用朴实语言讲述大故事的表达方式,使其成为连接历史与大众的文化纽带。

相关问答FAQs

Q1:《首阳山》全场戏与其他豫剧历史戏相比有何独特之处?

A1:区别于《穆桂英挂帅》《花木兰》等以英雄传奇为主的豫剧历史戏,《首阳山》的独特在于其“反英雄”叙事——主角并非武功盖世的英雄,而是坚守道德信念的“士人”,全剧淡化武打场面,侧重唱腔与念白的情感表达,通过“不食周粟”的极端选择,探讨“忠义”与“时势”的永恒矛盾,更具思想深度,其唱腔以“豫西调”为主,风格苍凉悲壮,与豫东调的明快形成对比,丰富了豫剧的艺术表现维度。

Q2:现代演出中,《首阳山》在内容和形式上有哪些创新?

A2:为适应现代审美,近年来的《首阳山》演出在保留传统核心的基础上进行了创新:内容上,部分版本增加了对“历史反思”的呈现,如通过叔齐的视角探讨“坚守的意义是否在于形式”,使人物更立体;形式上,尝试融入现代舞台技术,如用多媒体投影展现“首阳山四季变换”,增强场景代入感,同时保留“甩袖”“圆场”等传统程式动作,兼顾创新与传承,唱腔上尝试将豫剧与河南坠子、民歌元素融合,如“采薇歌”中加入坠子“寒腔”,使音乐更具地域特色。