豫剧《大祭桩》作为中原文化的瑰宝,是豫剧常派艺术的代表性剧目之一,自诞生以来便以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和极具感染力的唱腔,成为观众心中久演不衰的经典,这部作品以明代为背景,讲述了官家小姐黄桂英与穷书生李彦贵历经磨难的爱情故事,其中蕴含的反抗封建礼教、歌颂真挚情感的主题,至今仍具有深刻的现实意义,一部经典剧目的呈现,离不开台前幕后全体创作人员的共同努力,他们各自在岗位上倾注心血,共同塑造了这部跨越时空的舞台艺术精品。

台前主演:角色灵魂的塑造者

《大祭桩》的成功,首先归功于演员对角色的精准诠释,尤其是主要角色的扮演者,需通过唱、念、做、打等全方位表演,让人物形象跃然台上。

黄桂英是剧中的核心人物,从养尊处优的官家小姐到为爱奔走的坚韧女性,其性格转变是演员演绎的重点,豫剧大师常香玉先生以深厚的艺术功底塑造了这一经典形象,她的表演刚柔并济:唱腔上,常派特有的“豫西调”高亢激越,如黄桂英夜奔李家时的【慢板】“黄桂英坐轿泪如雨下”,既有闺阁女子的柔婉,又有冲破束缚的决绝;身段上,“打路”一场的跌扑滚爬,通过跪步、抢背等技巧,将黄桂英冒雨寻夫的艰辛与悲痛展现得淋漓尽致,当代常派传人虎美玲、王惠等人在继承的基础上融入新意,虎美玲的“哭坟”唱段情感饱满,字字泣血,王惠则更注重人物内心层次的挖掘,让黄桂英的反抗精神更具时代感。

李彦贵作为男主角,是传统“穷生”形象的典型,他忠厚耿直、重情重义,却因家道中落屡遭磨难,早期由唐喜成等老生名家扮演,唱腔以“豫东调”的明朗为主,如“机房”一场的【二八板】“李彦贵坐机房悲声大放”,既表现了书生的清贫,也暗含对爱情的坚定,当代演员范军、贾文龙等在表演中加入了更多细节,如被诬入狱时的眼神闪烁、见到黄桂英时的手足无措,让人物更显立体。

李母是剧中推动矛盾的关键角色,作为封建家长的代表,她既有“嫌贫爱富”的固执,又有对儿子的疼爱,性格复杂,早期由阎立品等“阎派”旦角扮演,表演细腻含蓄,唱腔婉转;当代演员牛淑贤、陈琍珺则通过语气的变化(如对黄桂英的斥责与对李彦贵的心疼)、身段的微颤(如听到儿子入狱时的惊慌),让这一角色摆脱了“脸谱化”,更具人情味。

王媒婆作为丑角,以夸张的表演和诙谐的语言增强了戏剧冲突,如“说亲”一场的挤眉弄眼、插科打诨,既缓解了剧情的紧张感,也讽刺了封建媒婆的势利;家院等配角则通过简短的台词和动作,交代情节、烘托氛围,如传递“李彦贵杀人”消息时的慌张,为后续黄桂英的“夜奔”埋下伏笔。

幕后团队:舞台艺术的缔造者

一部完整的剧目,离不开幕后创作人员的默默付出,他们从剧本、音乐、舞美等多个维度,为演员的表演搭建了坚实的舞台。

编剧与导演是剧目的“总设计师”。《大祭桩》源于传统民间故事,经多次改编才成为如今的经典,20世纪50年代,河南省豫剧三团在整理传统剧目时,对剧情进行了优化:删减了原作中过于迷信的情节,强化了黄桂英与封建礼教的冲突,使主题更加鲜明;导演在舞台调度上注重“虚实结合”,如“祭桩”一场,通过灯光聚焦黄桂英,背景用简约的“坟茔”布景,配合雷声、雨声的音效,营造出“天地同悲”的氛围,让观众将注意力完全集中在人物情感上。

音乐设计是豫剧的“灵魂”,豫剧以“唱”为核心,《大祭桩》的音乐在保留传统板式(【二八】【慢板】【流水】【哭板】)的基础上进行了创新,如黄桂英的“打路”唱段,将【哭腔】与【紧拉慢唱】结合,唱腔如泣如诉,伴奏中板胡的高亢与司鼓的急促相得益彰,仿佛与人物的心跳同频;过门音乐则根据剧情变化调整节奏,如“夜奔”时用明快的【流水板】表现焦急,“祭桩”时用低沉的【慢板】渲染悲痛,使音乐成为情感的“催化剂”。

服装与化妆是人物形象的“外化”。《大祭桩》以明代为背景,服装设计严格遵循历史规制:黄桂英的“出嫁装”为红色帔裙,象征喜庆;“寻夫装”改为素色褶子,体现落魄;“祭桩装”则披麻戴孝,凸显悲情,化妆上,旦角的“贴片子”根据人物身份调整,黄桂英作为大家闺秀,片子整齐、眉形纤细;李母作为中年妇女,眉间略带“川”字纹,暗示其忧思,这些细节虽小,却让观众一眼便能区分人物身份与状态。

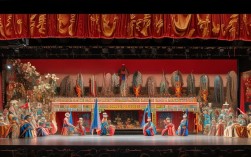

舞美与灯光是舞台氛围的“营造师”,传统豫剧舞美较为简约,但《大祭桩》在保留这一特点的同时,融入了现代元素:如“打路”一场,用旋转舞台表现泥泞道路的崎岖,灯光从暖色渐变为冷色,象征希望破灭;祭桩时,顶光直射黄桂英,背景用黑白投影呈现“冤魂”意象,增强视觉冲击力,这种“传统为体、现代为用”的舞美理念,既保留了豫剧的韵味,又提升了观赏性。

乐队与伴奏是演员的“左膀右臂”,豫剧乐队以“文场”(板胡、二胡、笛子)和“武场”(司鼓、锣钹)为主,《大祭桩》中,板胡的领奏贯穿始终,如黄桂英唱【慢板】时,板胡用滑音装饰,模拟哭声;司鼓通过鼓点的轻重缓急控制节奏,如“打路”时用“碎锤”配合跌扑动作,让表演与伴奏浑然一体,乐队的默契配合,为演员的发挥提供了有力支撑。

人员分工与职责概览

为更清晰地呈现《大祭桩》创作团队的构成,以下从台前幕后两个维度对主要人员进行梳理:

(一)主要演员及角色分工

| 角色 | 扮演者类型 | 经典扮演者 | 当代代表 | 核心表演亮点 |

|---|---|---|---|---|

| 黄桂英 | 旦角(青衣/闺门旦) | 常香玉、陈素真 | 虎美玲、王惠、李金枝 | 唱做并重,“打路”“哭坟”情感爆发 |

| 李彦贵 | 生角(穷生/小生) | 唐喜成、唐喜成 | 范军、贾文龙 | 唱腔苍凉,表现忠厚多舛 |

| 李母 | 旦角(老旦/彩旦) | 阎立品、桑振君 | 牛淑贤、陈琍珺 | 性格复杂,固执与疼爱并存 |

| 王媒婆 | 丑角(彩旦) | 王素君、司秀梅 | 小香玉、金不换 | 夸张诙谐,推动矛盾冲突 |

| 家院 | 末角(配角) | 魏进福、牛得草 | 刘忠河、任宏恩 | 交代情节,烘托氛围 |

(二)幕后创作团队及职责

| 部门 | 核心职责 | 代表人物/贡献 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 编剧 | 剧本改编与主题提炼 | 杨兰春(整理)、陈宪章(改编) | 强化反封建主题,情节紧凑 |

| 导演 | 舞台调度与表演指导 | 常香玉(早期)、张平(当代) | 虚实结合,注重情感层次 |

| 音乐设计 | 唱腔编排与配乐创作 | 王基笑、常香玉(常派唱腔) | 传统板式创新,情感渲染力强 |

| 服装设计 | 角色服饰与妆容造型 | 苏金香、林瑛(明代风格复原) | 色彩象征身份,细节考究 |

| 舞美灯光 | 布景设计与氛围营造 | 周正平(灯光)、李学敏(布景) | 简约写意,传统与现代融合 |

| 乐队伴奏 | 器乐伴奏与节奏把控 | 任宏义(司鼓)、王豫生(板胡) | 豫剧传统乐器,配合唱腔情绪 |

相关问答FAQs

问:《大祭桩》中的“打路”一场为何成为豫剧表演的经典片段?

答:“打路”是黄桂英冒雨前往祭桩途中的核心情节,之所以成为经典,首先在于其情感冲击力极强:黄桂英在得知李彦贵被诬斩首后,不顾风雨赶往坟茔,途中跌扑滚爬,唱腔从【慢板】到【流水板】再到【哭板】,层层递进,将悲痛、绝望、决心等复杂情绪浓缩在几分钟的表演中。表演技巧精湛:演员需运用跪步、抢背、僵尸等程式化动作,同时结合眼神、表情的细微变化,如泥泞中挣扎的踉跄、跪拜时的颤抖,让虚拟的“路”变得真实可感。常派唱腔的独特魅力:常香玉先生开创的“豫西调”在这一唱段中发挥到极致,高音区撕裂般的呐喊与低音区呜咽般的诉说交替,被誉为“一声唱断千古情”,成为豫剧“唱做并重”的典范。

问:豫剧《大祭桩》与其他剧种(如京剧、越剧)的《大祭桩》相比,有哪些独特的艺术风格?

答:豫剧《大祭桩》的艺术风格根植于中原文化的“粗犷豪放”,与其他剧种形成鲜明对比:

- 唱腔上,豫剧以“高亢激越”著称,常派唱腔融合了豫西调的深沉和豫东调的明快,如黄桂英的唱段既有“大腔大口”的酣畅淋漓,又有“偷字闪板”的细腻婉转;京剧版多采用程派唱腔,幽咽婉转,更侧重“幽怨”情绪的表达;越剧版则唱腔柔美,如泣如诉,符合江南“水乡”的温婉气质。

- 表演上,豫剧注重“做功”,如“打路”的跌扑动作幅度大、力度强,体现中原女性的泼辣坚韧;京剧表演更“写意”,如程砚秋先生扮演的黄桂英,动作含蓄,以眼神和身段传递悲情;越剧表演则“柔美”,如傅全香先生的演绎,以水袖功和细腻的表情见长。

- 主题表达上,豫剧更强调“反抗精神”,黄桂英的形象更具主动性,敢于冲破封建礼教的束缚;京剧和越剧则更侧重“悲剧命运”的渲染,人物在命运面前的无力感更突出,这些差异正是不同地域文化在艺术创作中的生动体现。