豫剧作为中国地方戏曲的重要剧种,以其高亢激越、质朴豪放的风格深受观众喜爱,而“包公案”系列剧目更是豫剧舞台上的经典常演剧目,这些剧目以北宋名臣包拯为主角,通过“铡美案”“铡包勉”“打龙袍”等家喻户晓的故事,塑造了一个铁面无私、执法如山、体恤民情的清官形象,不仅展现了豫剧独特的艺术魅力,更承载了民间对公平正义的朴素追求。

包公案豫剧全场戏通常以“连台本戏”的形式呈现,将多个独立故事串联,形成完整的叙事链条,其中最具代表性的包括《秦香莲》《铡美案》《下陈州》《打龙袍》等,这些剧目在剧情结构、人物塑造和表演程式上各具特色,却又共同围绕“包公断案”的核心展开。《秦香莲》聚焦陈世美抛妻弃子、包公不畏权贵铡死驸马的悲壮故事,通过“琵琶词”“见皇姑”等经典场次,展现了包公在情与法之间的艰难抉择;《铡美案》则以“驸马不认妻”为核心冲突,用“包龙图打坐在开封府”等脍炙人口的唱段,凸显包公的威严与智慧;《下陈州》通过包公奉旨赈灾,惩办贪官刘墉之父的情节,体现了“王子犯法与庶民同罪”的理念;《打龙袍》则以“误斩包勉”为引,展现包公与嫂子(李后)的情感纠葛,最终为李后洗雪沉冤,将“孝道”与“国法”巧妙融合,这些剧目虽独立成篇,却在人物性格上保持了一致——包公始终是刚正不阿、为民请命的象征,而围绕他展开的朝堂斗争、民间冤案,则构成了戏曲冲突的核心。

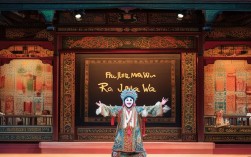

从艺术特色来看,包公案豫剧全场戏在表演、唱腔、脸谱等方面形成了独特的程式化美学,在表演上,包公的角色通常由“铜锤花脸”应工,演员通过特定的身段、步法和手势塑造人物形象:如迈“八字步”显沉稳,持“三铡刀”(铡刀、龙头铡、虎头铡)彰威严,皱眉头、瞪圆眼表愤怒,这些程式化的动作既夸张又传神,让观众一眼便能识别包公的身份与情绪,唱腔是豫剧的灵魂,包公戏的唱段多采用“豫东调”或“豫西调”,前者高亢明亮,适合表现包公的刚烈果断(如《铡美案》中“开铡!”的炸音唱腔);后者深沉悲壮,则用于展现包公内心的挣扎与对民生的关怀(如《秦香莲》中“见香莲把我的心肠说软”的抒情唱段),包公的脸谱极具象征意义:黑脸代表铁面无私,额头的月牙既象征“日断阳,夜断阴”的神通,也暗喻明辨是非的智慧,这种夸张的视觉符号成为包公形象最鲜明的标志。

包公案豫剧全场戏的文化内涵,深刻反映了传统社会的伦理观念与民间理想,它寄托了百姓对“清官政治”的向往,在封建社会,司法权往往依附于皇权,普通民众遭遇冤屈时,难以获得公正的裁决,而包公“不认皇亲、只认王法”的形象,恰好满足了人们对“法律面前人人平等”的想象,剧目通过“情与法”的冲突,展现了传统伦理的复杂性,例如在《秦香莲》中,包公既要维护皇权的尊严(驸马的身份),又要伸张正义(秦香莲的冤屈),最终选择“铡驸马”,体现了“国法大于私情”的价值取向;而在《打龙袍》中,包公对嫂子的孝敬与对皇权的敬畏,则将“孝道”与“忠君”融为一体,符合传统社会的道德规范,包公戏中的“清官”形象与“贪官”“奸臣”的对立,也构成了戏曲善恶分明的叙事模式,通过“善有善报、恶有恶报”的结局,向观众传递了惩恶扬善的价值观。

以下为部分经典包公案豫剧全场戏的核心信息对比:

| 剧目名称 | 核心冲突 | 代表唱段 | 经典角色 |

|---|---|---|---|

| 《秦香莲》 | 陈世美抛妻弃子,包公铡驸马 | “琵琶词”“见皇姑”“开铡” | 包拯、秦香莲、陈世美 |

| 《铡美案》 | 驸马不认妻,包公公正断案 | “包龙图打坐在开封府”“驸马不必巧言讲” | 包拯、陈世美、国太 |

| 《下陈州》 | 包公赈灾惩办贪官刘墉之父 | “十保官”“走边” | 包拯、灶王爷、庞昱 |

| 《打龙袍》 | 包公误斩包勉,为李后洗雪沉冤 | “打龙袍”“劝千岁杀字休出口” | 包拯、李后(仁宗母)、包勉 |

这些剧目历经百年传承,至今仍在舞台上焕发生机,老一辈艺术家如唐喜成、李斯忠等通过精湛的表演,为包公形象注入了灵魂,他们的唱腔和身段成为后世学习的典范;年轻演员在继承传统的基础上,融入现代审美,对剧目进行适度改编,使其更符合当代观众的欣赏习惯,新版《秦香莲》在保留核心剧情的基础上,加强了秦香莲的戏份,突出了女性的坚韧与抗争,让人物形象更加丰满。

包公案豫剧全场戏不仅是一场场精彩的戏曲表演,更是一部部承载着传统文化精神的社会教科书,它通过包公的故事,告诉人们什么是正义、什么是担当,也让我们看到了豫剧艺术在传承中创新的生命力,在当代社会,这些剧目依然具有深刻的现实意义——它们提醒我们,无论时代如何变迁,对公平正义的追求、对清正廉洁的向往,始终是人类社会不变的共同理想。

FAQs

问:豫剧包公戏中的“包公脸谱”为何是黑色,额头还有月牙?

答:包公脸谱的黑色象征“铁面无私”,代表其公正严明、不徇私情的品格;额头月牙的来源有多种说法:其一,民间传说包公“日断阳,夜断阴”,月牙象征其在阴阳两界都能明断是非;其二,月牙形状似“明”字的一部分,寓意“明镜高悬”;其三,从戏曲美学角度看,月牙与黑脸形成强烈对比,增强了舞台形象的辨识度和视觉冲击力,让观众能迅速识别包公的身份。

问:豫剧包公戏的唱腔为何多用“炸音”,这种唱法有何作用?

答:“炸音”是豫剧唱腔中一种极具爆发力的演唱技巧,通过气息冲击声带,发出短促、高亢的声音,多用于表现人物愤怒、决绝的情绪,在包公戏中,“炸音”的运用主要有三方面作用:一是凸显包公的威严,如《铡美案》中“开铡!”的炸音,能瞬间将气氛推向高潮,展现包公执法如山的决心;二是增强戏剧冲突,通过声音的强弱对比,表现包公与奸臣、权贵的对抗;三是塑造人物性格,炸音的粗犷、刚烈与包公“黑脸”的形象相契合,让观众直观感受到其刚正不阿的性格特质。