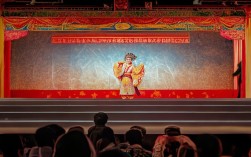

豫剧《刘备坐西川》作为河南地方戏曲中三国题材的经典剧目,以《三国演义》中“刘备入川”“夺取益州”的核心情节为蓝本,结合豫剧特有的唱腔、表演和地域文化,塑造了刘备、张飞、诸葛亮等家喻户晓的艺术形象,该剧不仅展现了三国时期的权谋争斗与人物命运,更融入了中原地区“仁义忠孝”的伦理观念,成为豫剧舞台上久演不衰的代表作。

从历史背景来看,“刘备坐西川”的故事源于东汉末年群雄割据的动荡局势,赤壁之战后,刘备集团占据荆州,实力逐渐壮大,但缺乏稳固的根据地,益州牧刘懦弱,内部分化,张松、法正等人为求自保,暗中劝刘备入川,在庞统、诸葛亮的谋划下,刘备以“救援刘璋抵御张鲁”为名率军入川,后与刘璋决裂,历经涪城相会、雒城之战、成都之战等关键战役,最终于公元214年成功夺取西川,建立了蜀汉政权的基业,豫剧在改编这一历史时,并未严格遵循史实,而是以“尊刘贬曹”的传统视角,强化了刘备“仁义之君”的形象,将复杂的政治博弈简化为“正义战胜邪恶”的道德叙事,更符合戏曲“高台教化”的功能。

在剧情编排上,豫剧《刘备坐西川》以“入川”“夺川”“安川”为三大主线,结构紧凑,冲突集中,开篇常以“张飞战马超”“赵云拒绵竹”等武戏铺垫紧张气氛,随后转入“刘备劝降刘璋”“庞统命落落凤坡”等文武场交替的核心情节。“刘备哭益州”“张飞责严颜”等经典桥段尤为突出:刘备在入川过程中始终以“仁义”为旗帜,面对刘璋的猜忌与张松的被害,他强压怒火,以“同宗之谊”争取民心,甚至在夺取成都后主动安抚百姓,展现“王者以民为天”的胸怀;而张飞则作为“猛张飞”的代表,其“怒鞭督邮”“义释严颜”等情节,通过粗犷的唱腔和火爆的武打,凸显了性格中的“莽”与“忠”,与刘备的“仁”形成鲜明对比,增强了戏剧张力。

豫剧《刘备坐西川》的艺术魅力,很大程度上源于其鲜明的人物塑造与独特的唱腔表演,在角色塑造上,刘备的扮演者需兼具“帝王气度”与“儒雅气质”,唱腔上多采用豫西调的苍劲深沉,如“西川本是安乐地”等核心唱段,通过拖腔、甩腔的运用,表现刘备内心的隐忍与对天下的忧虑;张飞的唱腔则以豫东调的高亢激越为主,“俺大哥本是中山靖王后”等唱词结合梆子板的节奏,将人物的豪爽、鲁莽与忠义展现得淋漓尽致;诸葛亮的形象则突出“智绝”特质,通过“羽扇纶巾”的身段与“西皮流水”的明快唱腔,展现其运筹帷幄的从容;反派的刘璋则通过“软梆子”的唱腔和摇摆的身段,刻画其懦弱无能的性格。

作为地方戏曲,豫剧《刘备坐西川》在表演程式上充分融入了河南民间艺术元素,武戏中,“趟马”“打出手”等技巧的运用,结合大锣、铙钹的伴奏,营造出金戈铁马的战场氛围;文戏中,“捋须”“甩袖”等身段细节,通过虚拟化的表演,将人物内心情感外化,剧中还大量运用河南方言的念白,如中“中”“恁”“咋”等词汇,不仅增强了地域特色,也让人物对话更具生活气息,值得一提的是,该剧的服装道具也颇具讲究:刘备常穿红蟒玉带,象征其“汉室宗亲”的身份;张飞的扎巾、黑脸谱凸显其“猛将”特征;舞台背景则多采用“一桌二椅”的传统布景,通过演员的表演引导观众想象空间,体现了戏曲“写意”的美学原则。

以下是豫剧《刘备坐西川》部分经典唱段及艺术特色简表:

| 经典唱段 | 角色 | 唱腔流派 | 内容概要 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 西川本是安乐地 | 刘备 | 豫西调 | 刘备入川后感慨西川富庶,内心矛盾 | 拖腔深沉,节奏舒缓,表现隐忍 |

| 俺大哥本是中山靖王后 | 张飞 | 豫东调 | 张飞为刘备鸣不平,斥责刘璋不义 | 高亢激越,梆子板快,凸显豪爽 |

| 羽扇纶巾定乾坤 | 诸葛亮 | 二黄腔 | 诸葛亮谋划夺取西川,展现智谋 | 明快流畅,身段潇洒,突出从容 |

该剧自诞生以来,便深受河南及周边地区观众的喜爱,成为豫剧“三国戏”的扛鼎之作,其之所以经久不衰,不仅在于精彩的故事情节与鲜明的人物形象,更在于它通过艺术化的叙事,传递了“仁者无敌”“忠义千秋”的价值观,与中原文化“重情义、尚德行”的精神内核高度契合,从田间地头的草台班子到现代化剧场的专业演出,《刘备坐西川》始终是豫剧舞台上不可或缺的经典,见证着地方戏曲的传承与创新。

FAQs

问:豫剧《刘备坐西川》与其他剧种的“取西川”剧目(如京剧、川剧)在表演风格上有何不同?

答:豫剧《刘备坐西川》更注重“唱念做打”的乡土化表达,唱腔以梆子腔的高亢粗犷为主,念白大量使用河南方言,表演上融入了中原民间舞蹈的元素(如“跑驴”“旱船”的变形动作),整体风格质朴豪放;京剧版则更侧重“程式化”表演,唱腔以西皮二黄为主,身段严谨,念白以“湖广官话”为基础,风格典雅规范;川剧则突出“变脸”“帮打唱”的特色,更富生活气息和喜剧色彩,三者因地域文化差异,在人物塑造和舞台呈现上各具韵味。

问:豫剧《刘备坐西川》中,刘备“仁义”形象的塑造有哪些典型情节?

答:剧中主要通过三个典型情节强化刘备的“仁义”:一是“入川时严军纪”,要求军队“不扰百姓,不取民间一针一线”,展现其治军严明;二是“劝降刘璋时动之以情”,面对昔日盟友的背叛,刘备仍以“同宗之谊”劝说,避免血战,体现其宽厚;三是“占领成都后安抚百姓”,开仓放粮,减免赋税,承诺“与民休息”,凸显其“民本”思想,这些情节将历史人物“刘备”与儒家“仁君”理想结合,成为其艺术形象的核心。