豫剧作为中国最大的地方剧种之一,发源于河南,距今已有三百余年的历史,以其高亢激越的唱腔、朴实生动的表演和深厚的生活气息,成为中原文化的重要载体,在豫剧的经典剧目中,《包公案》系列无疑是最具代表性的作品之一,而“进京赶考”作为包拯初入仕途的关键情节,不仅串联起整个故事的脉络,更集中展现了这位“青天大老爷”清廉刚正、智慧胆识的人物特质,成为豫剧舞台上久演不衰的经典桥段。

豫剧《包公案》与“进京赶考”的情节内核

豫剧《包公案》取材于北宋名臣包拯的民间传说,结合历史原型与艺术加工,塑造了“包青天”铁面无私、不畏权贵的形象。“进京赶考”是包拯从寒门学子步入仕途的起点,也是其政治生涯的序幕,在传统版本中,包拯出身于庐州府合肥县寒门,自幼苦读,后经科举选拔,与展昭、公孙策等人一同赴京应试,这一情节并非简单的“赶考”叙事,而是通过沿途的见闻、考场的博弈、考后的波折,层层递进地展现包拯的品格与能力。

在豫剧的演绎中,“进京赶考”通常分为三个核心阶段:启程与考验、京城的暗流、智破奇案,启程时,包拯身着布衣,背负行囊,与同窗好友一路同行,途中可能遇到路霸刁难、百姓求助等事件,他以侠义之心出手相助,为后续“断案如神”埋下伏笔——如遇“乌盆案”雏形,通过为冤魂鸣不平,初步显露其洞察力,到达京城后,官场的腐败与权贵的专横成为主要矛盾:考官可能被权贵收买,试题被篡改,甚至有人试图陷害考生,此时包拯凭借才学与正气,不仅破解考场阴谋,更在无意中卷入一桩悬案(如“狸猫换太子”的前奏或陈州放粮的预演),通过细致观察、逻辑推理,揭露真相,赢得包括宋仁宗在内的认可,最终金榜题名,被授予开封府尹,开启“青天”之路。

豫剧艺术对“进京赶考”的生动呈现

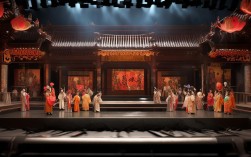

豫剧的独特艺术魅力,让“进京赶考”的情节更具感染力,在唱腔设计上,包拯作为“净行”(花脸)中的“黑头”角色,唱腔以“大本腔”(真声为主)为主,高亢粗犷,气势磅礴,尤其在表达刚正不阿的决心时,常采用“豫东调”的“快二八”或“垛板”,节奏紧凑,字字铿锵,面对权贵威逼时,包拯的唱段“头戴乌纱帽,身穿紫罗袍,秉公执法心不摇”,通过旋律的起伏与力度变化,将人物内心的坚定与威严展现得淋漓尽致。

在表演形式上,豫剧注重“以形传神”,包拯的“进京赶考”有一套程式化的动作设计:启程时的“整冠”“掸尘”,表现其寒门学子的严谨;遇事时的“蹉步”“甩袖”,展现其急躁与警觉;断案时的“亮相”“抖髯”,凸显其威严与智慧,尤其是“黑头”脸谱的运用——额头的月牙标记,象征“日断阳,夜断阴”的超自然能力,面部的黑色基调代表铁面无私,这些视觉元素与表演相结合,让观众直观感受到包拯的“青天”形象。

豫剧的生活化语言也使“进京赶考”更贴近观众,唱词与念白多采用河南方言,如“中”“恁”“俺”等词汇,既保留了乡土气息,又让人物性格更加鲜活,包拯与百姓对话时,常说“俺包拯不是那趋炎附势辈”,朴实直白的语言中透着刚正,让观众倍感亲切。

“进京赶考”的文化意义与传承价值

“进京赶考”在豫剧《包公案》中不仅是情节的转折点,更承载着深厚的文化内涵,它通过包拯的个人经历,传递了“清正廉洁”“公平正义”的价值观,契合了传统文化中对“理想官员”的期待,在封建社会,科举制度是寒门学子改变命运的重要途径,而“进京赶考”的“赶考”过程,本质上是对“德才兼备”的考验——包拯的成功,不仅因其才华,更因其“先天下之忧而忧”的情怀,这种精神内核至今仍具有现实意义。

从艺术传承来看,“进京赶考”作为豫剧《包公案》的核心桥段,历经数代艺人的打磨,已成为豫剧教学的经典教材,许多豫剧流派(如常派、陈派)都对这一情节有独特的演绎,常香玉大师在演绎包拯时,融合了京剧的“架子花脸”技巧,丰富了人物的内心层次;陈素真则通过细腻的身段,展现了包拯“外刚内柔”的性格,使形象更加丰满,豫剧《包公案》仍是基层剧团常演剧目,“进京赶考”桥段通过电视、网络等媒介传播,让更多年轻观众感受到传统戏曲的魅力。

相关问答FAQs

问:豫剧《包公案》中“进京赶考”的情节与历史上包拯的经历有何不同?

答:历史上,包拯确实是通过科举进入仕途,28岁中进士,初任知县,但《包公案》中的“进京赶考”进行了艺术加工,历史上并无包拯赶途中破案的记载,豫剧通过虚构“乌盆案”“陈州放粮预演”等情节,强化了包拯的传奇色彩;将宋仁宗塑造为明君,包拯考中后直接授开封府尹,而历史上包拯历任知县、知府等职,经历更为曲折,这些改编是为了突出“青天”形象的理想化,增强戏剧冲突。

问:为什么“进京赶考”能成为豫剧《包公案》的经典桥段,深受观众喜爱?

答:这一桥段集中展现了包拯的核心品质——清廉、刚正、智慧,是人物形象塑造的关键;情节紧凑,冲突激烈,如路遇不平、考场博弈、智破奇案等,符合戏曲“有戏必有冲突”的特点;豫剧的唱腔(如黑头行当的高亢唱腔)和表演(如程式化身段)与包拯形象高度契合,艺术感染力强;它传递的“正义必胜”价值观契合大众心理,具有跨越时代的共鸣,因此成为经典。