在豫剧传统剧目《刘墉下河南》中,第七场作为全剧的关键转折点,以“私访查账”为核心情节,既推动了刘墉与贪官集团的正面交锋,也深化了“清官查案、民为邦本”的主题,这场戏通过紧凑的戏剧冲突、鲜明的人物刻画和浓郁的豫剧唱念做打特色,成为观众津津乐道的经典片段。

场景与氛围:暗流涌动的赈灾现场

第七场的故事发生在河南开封府下辖的赈灾现场,时值乾隆年间,黄河泛滥后灾情严重,朝廷拨下的赈灾银粮却迟迟未能到位,百姓流离失所、怨声载道,舞台布景以灰暗色调为主:枯黄的芦苇歪斜地立在破败的茅屋前,几块残缺的“赈灾粥棚”牌子被风吹得吱呀作响,远处隐约传来断续的哀嚎,这种压抑的氛围既交代了灾情的惨烈,也为后续刘墉查案埋下伏笔——赈灾物资的“失踪”背后,必然隐藏着贪腐黑幕。

人物登场:微服私访的“货郎”与绝望的灾民

本场戏的核心人物刘墉以“微服私访”的形象登场:他头戴破毡帽,身穿粗布短衫,肩挑货郎担,化名“刘货郎”,混在灾民中打探实情,这一装扮既体现了他亲民务实的作风,也暗合“明察暗访”的查案策略,与之形成鲜明对比的,是灾民“李老汉”的形象:衣衫褴褛、面黄肌瘦,拄着根打狗棍,步履蹒跚地走上场,两人的对话成为揭开黑幕的关键——李老汉哭诉家中青苗被淹,儿子为领赈粮被衙役打成重伤,而赈灾粮里“掺沙子、霉变多”,根本不能吃,这些细节直指贪官克扣赈灾物资的罪行,也让刘墉的查案目标从“线索模糊”转向“证据确凿”。

随着剧情推进,反派人物“王县令”登场,他身着官服,却挺着啤酒肚,说话时唾沫横飞,满脸傲慢,当他催逼灾民“交出余粮抵税”时,与李老汉的哀求形成尖锐对立,其贪婪嘴脸暴露无遗,刘墉此时仍隐在人群中,冷眼观察,为后续交锋积蓄力量。

核心冲突:智斗贪官的“账本现形”

第七场的高潮是“账本对质”环节,刘墉见时机成熟,突然亮出身份:“本官乃刘墉,奉旨查赈!”这一声喝令如平地惊雷,王县令顿时吓得脸色煞白,跪地求饶,刘墉不慌不忙,从货郎担中取出账本——这是他此前通过灾民暗访、核对粮册收集的证据,上面清晰记录着“赈粮虚报数量”“银两中饱私囊”等罪行。

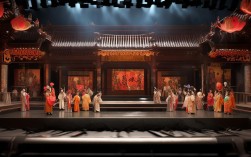

在豫剧表演中,这一段融合了“唱、念、做”的精髓:刘墉的唱腔沉稳有力,如“开封府内锣鼓响,贪官污吏无处藏”,字字铿锵,彰显正气;王县令的念白则颤抖着狡辩,却被刘墉一句“铁证如山,你还敢抵赖!”堵得哑口无言,舞台调度上,刘墉居中站立,手持账本,目光如炬;王县令跪在一旁,头垂得低低的,两人一立一跪、一张一弛,形成强烈的视觉对比,将“清官斗贪官”的戏剧张力推向高潮。

艺术特色:豫剧元素的巧妙运用

作为豫剧经典场次,第七场的艺术表现力离不开程式化的表演和地域特色,刘墉的“甩发”动作表现其愤怒,王县令的“跪步”体现其惊慌,这些身段技巧既符合人物性格,又增强了戏剧感染力,唱腔上,豫剧“豫西调”的苍凉悲怆被用于灾民哭诉,而刘墉的唱段则采用“豫东调”的激昂高亢,通过声腔对比强化人物情感,舞台道具的运用也颇具匠心:货郎担不仅是刘墉的伪装工具,更成为“藏证”的关键,暗合“大智若愚”的人物特质。

情节意义:从“查案”到“民心”的升华

第七场不仅是《刘墉下河南》的转折点,更深化了“民为贵”的主题,通过刘墉的微服私访,观众看到灾民的苦难与贪官的贪婪,也感受到清官“为官一任、造福一方”的责任担当,这场戏的结局,刘墉不仅查清了赈灾贪腐案,更赢得了民心——当他对灾民承诺“朝廷赈粮三日内送到”时,台下响起的热烈掌声,正是对“清官文化”的民间呼应。

相关问答FAQs

Q1:刘墉在第七场中为什么要化装成货郎?

A1:化装成货郎是刘墉“明察暗访”的查案策略,货郎身份能让他自然融入灾民群体,打破官民隔阂,获取真实线索(如李老汉的哭诉);低调的装扮能避免打草惊蛇,让贪官放松警惕,便于收集铁证(如账本),这一设计既体现刘墉的智慧,也凸显其“体察民情”的为官之道。

Q2:第七场中“账本”这一道具在剧中起到了什么作用?

A2:“账本”是第七场的核心道具,具有三重作用:一是推动情节发展,它是刘墉收集证据的关键,直接促成“对质”高潮;二是塑造人物形象,账本的“详细记录”体现刘墉的细心与严谨,而王县令的“账目不符”则暴露其贪婪;三是深化主题,账本上的数字不仅是贪腐证据,更是“民脂民膏”的象征,揭示了“官逼民反”的社会根源,强化了“反腐倡廉”的戏剧主题。