豫剧《刘墉下山东》作为传统经典剧目,以清代名臣刘墉奉旨查办山东赈灾案为主线,通过跌宕起伏的剧情、鲜明的人物塑造和浓郁的豫剧特色,展现了清官文化与民间智慧的碰撞,其中第十三回作为剧情关键转折点,聚焦刘墉深入民间查赈、与贪官污吏正面交锋的核心情节,既推动了案件侦破,也深化了“清正廉洁、为民做主”的主题。

清代乾隆年间,黄河泛滥致山东多地颗粒无收,朝廷紧急拨付赈灾银粮,然地方官员与豪绅勾结,层层盘剥,致使赈灾物资难以送达灾民手中,百姓流离失所、怨声载道,奏章直达天听,乾隆帝震怒,特派刘墉(刘罗锅)前往山东,以“钦差大臣”身份彻查此案,刘墉深知此案牵连甚广,遂摒弃前呼后拥的官派作风,仅带两名亲随,乔装成“云游郎中”,悄然赴鲁,此为第十三回“刘罗锅私访灾情地,遇恶霸初识黑心肠”的开端。

刘墉一行抵达山东后,不按官方路线行走,专挑偏远乡村走访,在齐河县郊外,见一群衣衫褴褛的灾民围坐啃树皮,老妪怀中婴儿啼哭不止,却无米下锅,刘墉上前以“郎中”身份搭话,询问生计,老妪老泪纵横:“朝廷的赈粮早被‘蝗虫官’吞了,俺们只分到几把发霉的谷糠,县衙的差爷还说‘抗粮者杀头’!”言语间,一壮年男子愤然起身:“俺们去县衙告状,反被打了二十大板,说我们是‘刁民’!”刘墉暗记于心,又询问附近是否有“善人”赈灾,灾民皆摇头,唯有一老者颤巍巍指向远处:“城西有个‘张善人’,说是捐粮千石,可俺们村分到的粮食,连三天都撑不住……”刘墉敏锐察觉“张善人”名不副实,决定先探城西。

行至城西,果见一座气派的庄园,门楣高悬“乐善好施”牌匾,院内堆满粮袋,管家正指挥家丁往外运粮,刘墉借“诊病”之名入内,见管家对前来求粮的灾民颐指气使:“张善人的粮是捐给官府的,你们想拿?拿银子来!”一灾民哀求:“大人,俺家三天没吃饭了……”管家冷笑:“没银子就滚,别在这儿碍眼!”刘墉见状,故意高喊“诊金纹银一两”,引得管家侧目,刘墉顺势与管家攀谈,自称“游方郎中,想在此地悬壶济世,听闻张善人乐善好施,愿以医术换粮,救济灾民”,管家贪图其“医术”,将其引入内厅。

在内厅,刘墉偶遇县衙师爷,二人言语间,师爷得意泄露天机:“张善人就是咱县令的表弟,赈粮是他用低价从官府买的,再转手高价卖给我们,我们再‘发放’给灾民,中间的差价嘛……嘿嘿,三七分账!”刘墉佯装不懂,又问:“那灾民说分到的粮发霉……”师爷摆手:“发霉的也是粮,总比饿死强!县令说了,‘宁让饿死鬼,不让贪官倒’!”此言一出,刘墉心中了然,贪腐链条已清晰可见:县令与张善人勾结,低价收购官府赈粮,高价倒卖,中饱私囊,灾民反而成为受害者。

为获取铁证,刘墉设计让亲随在粮袋上做记号,深夜跟踪运粮车队,发现车队并非送往灾民聚集地,而是秘密运往县城外的“义仓”——实为县令与张善人的私粮库,刘墉当即决定面见县令,以“钦差”身份亮明身份,县令起初矢口否认,刘墉不急不躁,将灾民证词、师爷供述、粮袋记号一一列出,并出示乾隆帝密旨:“若查实贪腐,九族连坐!”县令面如土色,瘫倒在地,只得如实招供:不仅克扣赈粮,还纵容张善人强占民田、欺男霸女,涉案银两达十万两之巨。

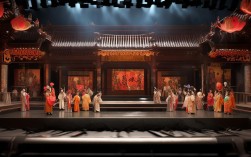

第十三回的情节设置,既展现了刘墉的智慧与胆识——乔装暗访、以假乱真、层层突破,也揭露了封建官场的黑暗与腐败,豫剧在演绎时,通过“刘墉唱段”的沉稳厚重(如“我奉圣命查赈灾,不辞辛劳入鲁来”)、“灾民哭腔”的凄惨悲切(如“树皮啃尽泪满腮,何时青天救孩儿”)、“贪官丑态”的夸张表演(如县令被揭穿时的抖如筛糠),形成强烈的戏剧冲突,让观众在艺术欣赏中感受“清官”的可贵与“民本”的重要。

为更直观呈现第十三回的核心要素,可整理如下:

| 人物角色 | 关键情节 | 冲突焦点 |

|---|---|---|

| 刘墉 | 乔装郎中、暗访灾民、智斗管家、面斥县令 | 清官 vs 贪官,正义 vs 腐败 |

| 县令 | 勾结张善人、克扣赈粮、欺压百姓 | 保官帽 vs 查赈旨意 |

| 张善人 | 假捐粮、高价倒卖、中饱私囊 | 伪善 vs 真恶 |

| 灾民代表 | 控诉冤情、提供线索、盼青天 | 生存权 vs 贪腐利益 |

此回不仅是《刘墉下山东》剧情的转折点,更是传统戏曲“高台教化”功能的体现——通过刘墉“为民请命”的形象,传递“官逼民反”的历史警示,也寄托了百姓对“清官政治”的朴素向往,豫剧以其贴近生活的语言、高亢激昂的唱腔,让这一故事在民间广为流传,成为清官文化的重要载体。

FAQs

-

问:豫剧《刘墉下山东》第十三回中,刘墉为何选择乔装暗访而非直接传唤官员?

答:刘墉深知山东赈灾案牵涉地方利益集团,若直接走官方程序,恐打草惊蛇,贪官会销毁证据、串联抵赖,乔装暗访既能获取第一手真实民情,又能避免打草惊蛇,便于收集铁证,这种“明修栈道,暗度陈仓”的策略,体现了刘墉作为政治家的智慧与谨慎,也是传统清官“微服私访”情节的经典模式,增强了剧情的真实性与戏剧张力。 -

问:第十三回中“清官文化”的内核是什么?对当代社会有何启示?

答:内核是“民本思想”与“责任担当”——刘墉以“民为贵”为出发点,不畏权贵、不惧威胁,坚持查清事实、为民伸冤;同时以“实事求是”为准则,通过实地走访、收集证据而非主观臆断,体现了对职责的敬畏,对当代的启示在于:基层治理需始终以人民为中心,杜绝“形式主义”“官僚主义”,畅通民意反馈渠道;公职人员应坚守廉洁底线,以“零容忍”态度对待腐败,唯有如此,才能赢得民心、维护社会公平正义。